このブログでも断片的に紹介してきた『フィンランドの教訓(Finnish Lessons 3.0

Finnish Lessons 3.0 Pasi Sahlberg氏http://Education Disrupted, Education Reimagined Part III – WISE (wise-qatar.org) イントロダクション:意思があるところに道がある

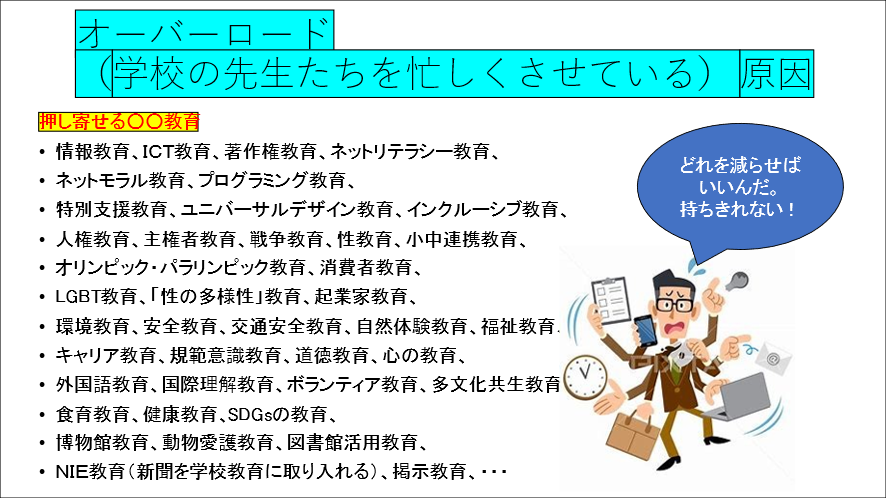

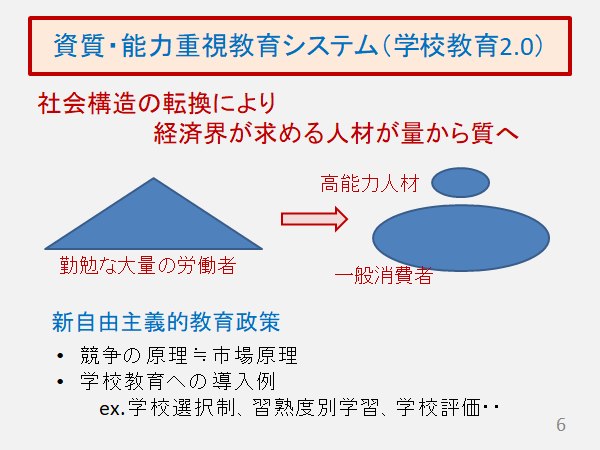

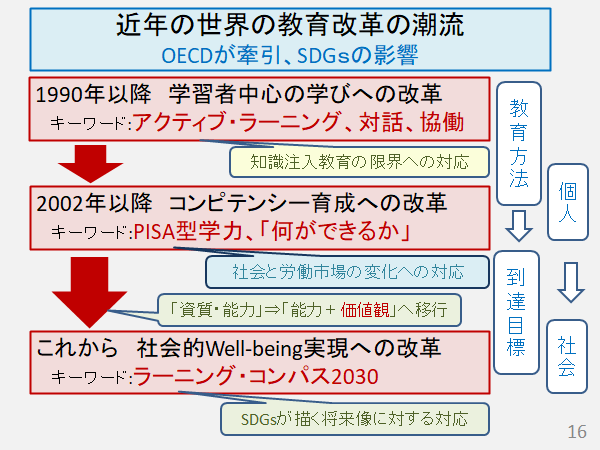

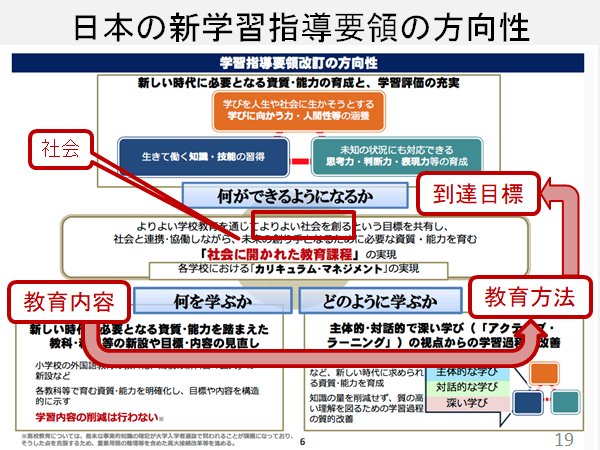

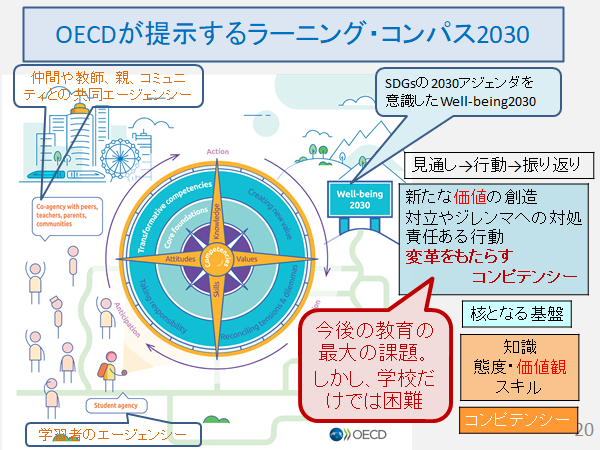

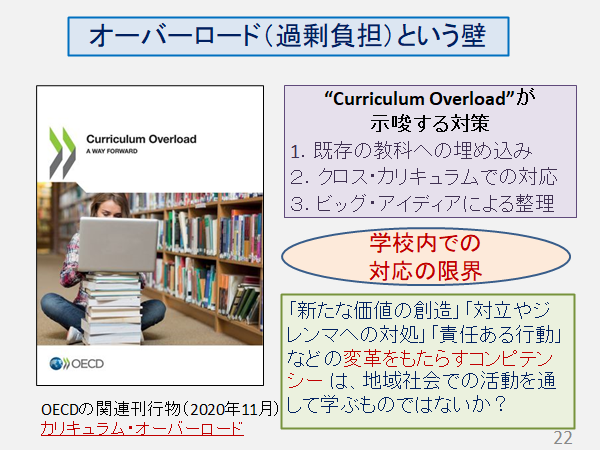

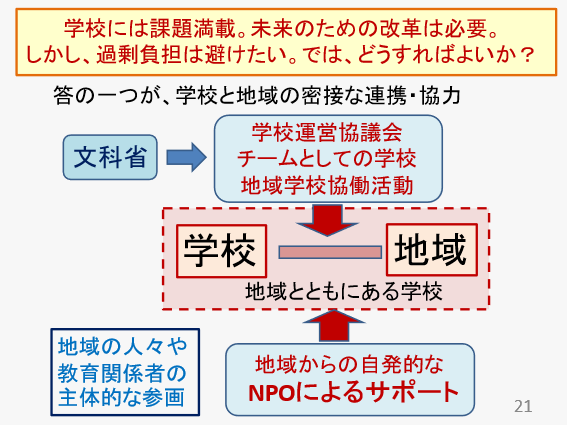

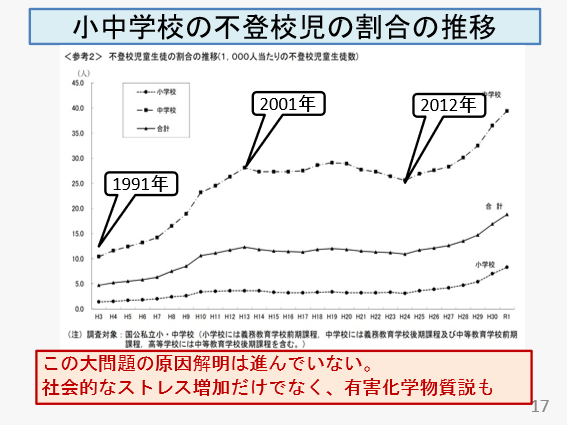

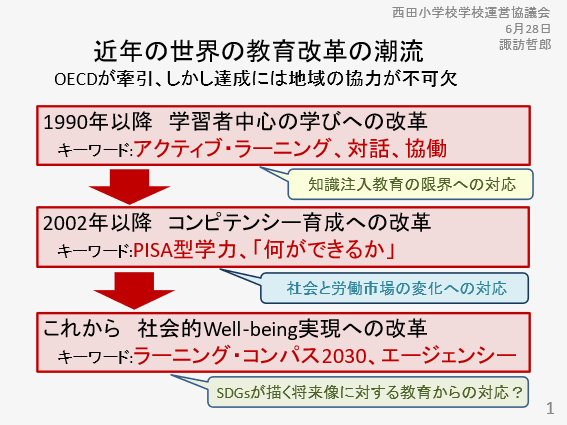

現在の学校では、生徒が将来必要なことを学ぶ機会を提供できないことが明らかになっている。質の高い教育と学習、そして公平で効率的な教育への要求は普遍的なものである。教育システムは2つの課題に直面している。それは、予測できない変化を遂げる知識の世界で必要とされる新しい知識とスキルを学習できるように学校を変える方法と、社会経済的状況に関係なく、すべての若者が新しい学習を可能にする方法である。(p.1)

北の暴露

私の最初の教職はヘルシンキの中学校だった。そこで数学と物理学を7年間教えた。その後、私は教育行政と大学の教師教育に長く関わり、学校内と学校外の教育の違いを理解した。経済協力開発機構(OECD)の政策アナリスト、世界銀行の教育スペシャリスト、欧州委員会の教育専門家を歴任し、教育におけるフィンランドの独自の位置をより深く認識するグローバルな視点を獲得した。(p.5)

刺激としてのフィンランド

この本は、競争の激化、データの増加、教員組合の廃止、チャーター・スクールの開設、教育システムにおける企業管理モデルの採用が、(公教育システム)の危機の解決策になることはなく、まったく逆であることを述べている。(p.7)

近年の国際的な教育ランキングでは低下傾向にあるが、フィンランドは、全体としての学習の成果、特に生徒の学校での取り組み、充足度、満足度では良好な状態が続いている。(中略)世界の教育ウォッチャーは、PISAの結果だけでなく、教育当局、政治家、教員が国際的な学校評価の低下に対していかに対応してきたかを問うべきである。(p.8-9)

フィンランドの物語に耳を傾ける必要がある。それは、公教育への信頼を失っている人々に希望を与え、それを改善できるかどうかを示している。この本は、教育システムの変革は可能であるが、時間、忍耐、そして決意が必要であることを明らかにしている。(中略)この本は、多くの教育システムにおける慢性的な問題を解決する最善の方法が、教育委員会から支配権を奪い、チャーター・スクールやその他の民営化手段によって、効果的に学校を運営する可能性のあると信じている人々に反対することであることを主張している。(p.9)

第1章 フィンランドの夢:全員のためのよい学校

新しい学校が誕生した

この章では、フィンランドが貧しく、農耕中心で、ほどほどの教育水準の国から、高性能の教育システムと世界クラスのイノベーション環境を備えた現代の知識基盤社会へとどのように進歩したかについて述べる。(p.21-22)

戦後のフィンランド

フィンランドの教育システムの発展と第二次世界大戦後の経済発展〈には、以下のような一致が見られる。〉

・北方の農業国から工業化社会への移行と教育の機会均等の強化(1945〜1970)

・サービス部門の成長と技術水準の向上・技術的イノベーションを伴う北欧の福祉社会への移行と、公立の総合学校システムの構築(1965–1990)

・ハイテクの知識基盤経済としてのフィンランドの新しいアイデンティティに対応した、基礎教育の質の向上と高等教育の拡大(1985-2010)

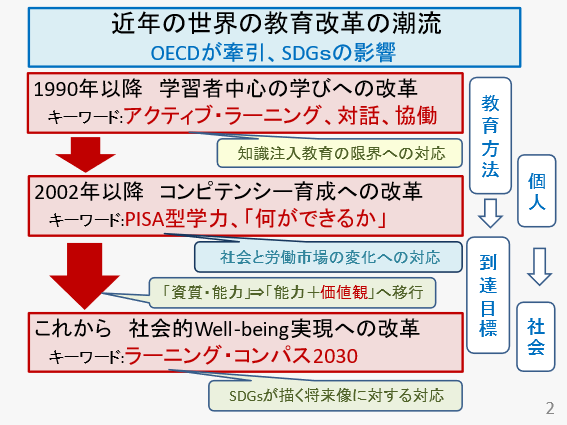

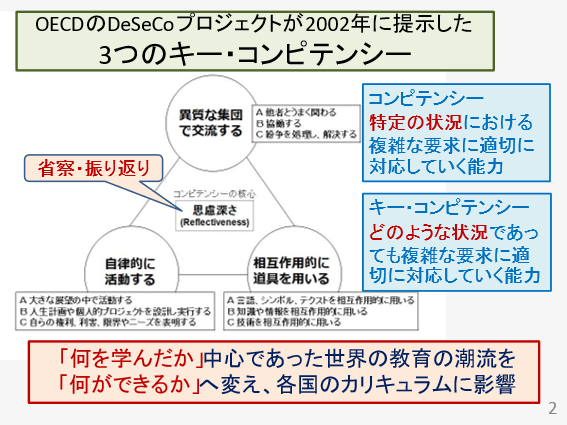

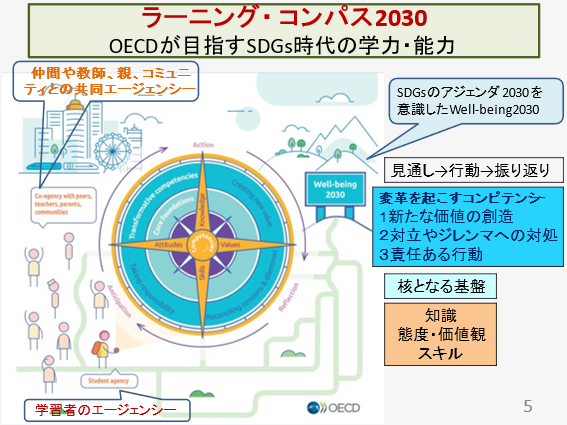

・幼児教育とケアを教育システムに統合し、全教育段階のカリキュラムの焦点を内容からコンピテンシーにシフトすることで、合理的な生涯学習システムを構築(2010-現在)(p.22)

1950年、フィンランドの教育の機会は、町や大きな自治体に住む人々だけがグラマースクールや中学校にアクセスできるという意味で不平等だった。ほとんどの若者は、6—7年間の基礎教育を終えると学校を離れた。国営の基礎学校の4年、5年、または6年を終えると、私立のグラマースクールへの入学を申請できたが、その機会は限られていた。(p.23)

普遍的な基礎教育

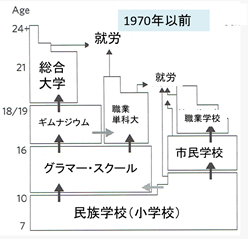

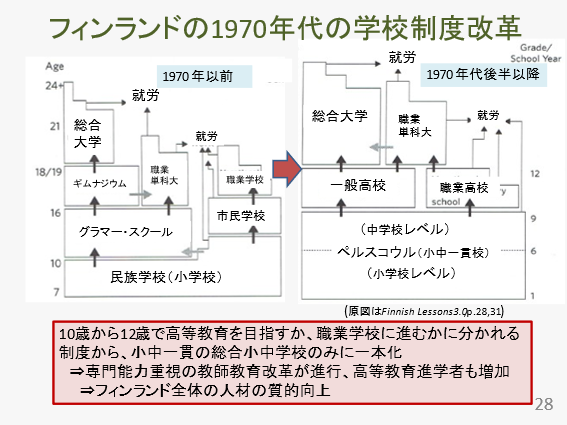

図1.1は、1970年代初頭までの並行型教育システムの特徴を示している。このシステムでは、11歳または12歳の生徒が2つの別々の流れのいずれかに分かれていた。どちらの経路をたどるかを決めた後は、2つの流れの間を移動する可能性はほとんどなかった。(p.27-28)

新しい学校の誕生

1960年代後半に、新しい法律(1966年)と国家カリキュラム(1970年)が作成された。(中略)新しい総合学校制度は1972年に実施準備が整い、計画によれば、改革の波はフィンランドの北部地域で始まり、1978年までに南部の都市部に到達することになっていた。(中略)〈新しい総合学校である〉ペルスコウルの基本的な考え方は、既存のグラマースクール、市民学校、小学校を総合的な9年制の市町村立学校に統合することだった。これは、4年間の初等教育の後に、〈高等教育への進学を前提とする〉グラマースクールと〈卒業後の就業を前提とする〉市民学校へ分かれる流れの終了を意味した。すべての生徒は、居住地、社会経済的背景、または興味関心に関係なく、地方教育当局が管理する同じ9年制の基礎学校に入学することとなった。(p.29-30)

新しいペルスコウルでは、教師はこれまでとは違う指導方法を採用し、多様な生徒に対応できる異なった学習を可能にする学習環境を設計し、教育を高度な職業として認識させることが求められた。これらの期待は1979年に広範な教師教育改革につながった。新しい教師教育に関する法律は、専門能力開発を強調し、研究に基づく教師教育に焦点を当てるものであった。(p.33)

高校教育の拡大

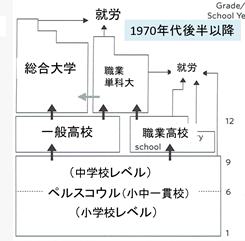

〈1985年の新高等教育法によって、普通高校は固定されたクラスや学年のないモジュール式のカリキュラム構造を導入し、〉コースの内容と順序の両方の観点から、学習を進めるうえでの利用可能な選択肢が増えた。新しいカリキュラムの枠組みは、生徒の認知的発達の理解に重点を置くとともに、学校自身とコミュニティの強みを最大限に活用することを学校に促すものであった。(p.34)

教育の成果の向上

総合学校改革は確かな結果を生んだ。総合学校の卒業生の数が増えるにつれて、高校教育の需要も増えた。毎年、ペルスコウルを卒業した学生の約94%は、2種類の高校のいずれかですぐに学びを継続するか、ペルスコウルの上に設けられた10学年に入学した。(p.37)

大学入試

高校で必要なコースに合格した学生は、全国大学入試を受ける資格を得る。この試験は、入学試験委員会が主催し、全国のすべての学校で同時に実施される。(中略)今日の試験の目的は、学生が国のコア・カリキュラムが求める知識とスキルを修得したかどうか、そして彼らが高校の目標に沿った成熟度に達したかどうかを見ることである。(中略)高校でのみ実施される大学入試に合格すると、候補者は高等教育機関で勉強を続けることができる。大学入試は、文部科学省が任命した外部委員会によって運営されている。(p.41-42)

教育の変化の4フェーズ

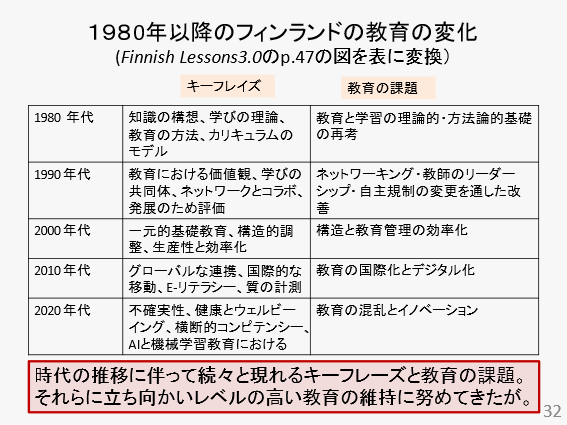

1970年代の総合学校改革の後のフィンランドの教育の変化は、4つのフェーズで説明できる。

・教育と学習の理論的・方法論的基礎の再考(1980年代)

・ネットワーキングと教師のリーダーシップと自主規制による改善(1990年代)

・構造と管理の効率向上(2000年代)

・教育の国際化とデジタル化(2010年代)

フェーズ1 教育と学習の理論的・方法論的基礎の再考(1980年代)

1970年代後半から1980年代初頭にかけて、新しい総合学校システム内で開始されたいくつかの研究開発プロジェクトは、それまでの教育実践、特にフィンランドの学校における教師中心の教授法に対する批判につながった。新しい学校制度は、公教育の役割は、批判的かつ自律的に考えるように市民を教育すべき、という哲学的・教育学的な仮定の下で開始された。(p.46-47)

国際的な観点からみると、フィンランドのこの最初の段階の教育変革は例外的なものだった。フィンランドの教師たちは知識と学習の理論的基礎を探求し、学校のカリキュラムを再設計してそれらと適合するようにした。同じ時期に、英国、ドイツ、フランス、米国の教師たちは学校査察の増加や外部から課された物議を醸す学習スタンダード、あるいは一部の教師が職を辞すほど混乱させた競争と格闘していた。(中略)フィンランドが1990年代に他の多くのOECD諸国で発生した市場主導の教育政策改編の嵐から免れたのは、おそらく教育改編に対するこのような哲学的側面によるものだった。(p.47-48)

フェーズ2 ネットワークと教師のリーダーシップと 自主規制による改善(1990年代)

1994年のナショナルカリキュラム改革は、1970年代の総合学校(への一本化という)学校改革とともに、しばしばフィンランドの主要な教育改革と見なされる。変化の主な手段は、カリキュラム・デザインと関連する変更実施における自治体と学校の能動的な関与だった。学校は、他の学校と協力し、保護者、企業、非政府組織とネットワークを築くことが奨励された。(中略)〈このような流れは、〉全国的な学校改善イニシアチブである水族館プロジェクトで最高潮に達した。水族館プロジェクトの目的は、学校をアクティブラーニング・コミュニティに変えることだった。(p.49-50)

この〈水族館〉プロジェクトは、1990年代の地方分権化、学校の自律性の向上、学校のアイデンティティの強化という新しいアイデアと一致していた。(中略)アイデアを共有し、問題を一緒に解決することを重視していたため、各学校がお互いを競争相手と見なすことはなかった。(p.50)

フェーズ3 構造と行政の効率向上(2000年代)

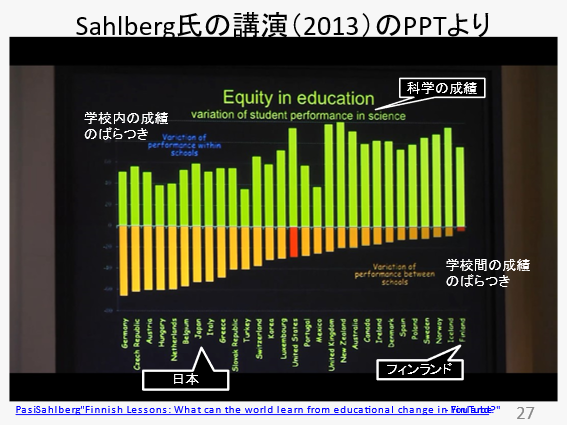

2 001年12月4日に公開された最初のPISAの結果には誰もが驚いた。読解力、数学、科学の3分野すべての標準化されたテストにおいて、フィンランドは、OECD諸国の中で最もパフォーマンスの高い国だった。(中略)フィンランド人は、東アジアで特に普及している個人指導や放課後の授業、あるいは大量の宿題なしで、PISAで出題されたすべての知識とスキルを学んだようである。さらに、フィンランドでは学校間の教育パフォーマンスの相対的なばらつきも、非常に小さかった。(p.51)

PISA調査で明らかになったのは、教師を教育変革の中心に導いた教育政策が、教育における平等な教育機会と公平性の原則に基づいており、教育システムの質にプラスの影響を与えていることであった。(中略)フィンランドの教育システムは国際基準で非常に良好な状態にあると結論づけることができた。これは明らかにフィンランドの教育政策立案者と学校改善コミュニティにとっての課題もある。すでにうまく機能しているシステムを更新することは困難で、おそらく、フィンランドの小中学校改革についての最近の保守的なモードはこのことで説明できる。構造改革は、義務教育の長さ、高等教育の管理、および教育システム全体の効率に関連する規制の変更に焦点を合わせるようになった。(中略)基礎教育と高校教育のための全国コア・カリキュラムは2000年代初頭に改訂されたが、以後、重要な変更は導入されなかった。(p.51)

2014年にフィンランドの当局は、基礎教育の全国コア・カリキュラムを改訂し、2016‐2017年に発効した。(中略)〈新たな全国コア・カリキュラムは〉地方当局の監督下にあったが、実際には学校がカリキュラムの計画立案を主導している。また、学校が何を教えるべきか、どのようにアレンジするか、期待される成果はどのようなものか、という点ではかなり緩やかな規定となっている。したがって、各学校はカリキュラムのデザインにおいて柔軟性と自律性をもっており、場所によって学校のカリキュラムは相当な違いがある。(p.53)

フェーズ4教育の国際化とデジタル化(2010年代)

この時期、資金が欠乏しても教育機関の質を高めるための新たな教育テーマが登場した。学校や大学の国際化への積極的な取り組みと、行政や教授法の効率を高めるデジタル・テクノロジーの早期導入である。(p.54)

2020年のフィンランドの教育システム

リスクもリターンも大きいテスト政策の最終的な成功は、特定のテストで生徒のスコアを上げるかどうかではなく、学習にプラスの影響を与えるかどうかである。生徒の学習が影響を受けないままである場合、または世界の多くの地域で今日増加しているようなテストに偏った教育につながる場合、そのようなリスクもリターンも大きいテスト政策の有効性は疑問視されるべきである。(p.56)

2013年の初めから、幼児教育はフィンランドの教育システムの一部となった。それまでは、社会保健行政の傘下に入っていた。フィンランドでは、幼児教育とは、7歳で小学校に入学する前に子供たちが受ける教育とケアを指す。学校に行く前に、すべての子供たちは家族ベースまたは幼稚園でデイケアを受ける権利を持っている。 (p.57)

挑戦を受けたフィンランドの夢

フィンランドのペルスコウルを生み出した1970年代の教育改革が、すべてのビジネスリーダー、政治家、教育者によって支持されていたわけではない。ペルスコウルに反対するキャンペーンは、ビジネス界の一部から特に厳しいものがあった。〈しかし、結局〉フィンランドのビジネスリーダーは、ペルスコウルの実施方法に厳密に従った。私立のグラマースクールのほとんどは、市町村立の学校ネットワークに統合され、すべての学費が廃止された。(p.63)

政策とマーケット志向のシンクタンクである「フィンランドのビジネスと政策フォーラム(EVA)」は、この学校改革に反対し、私立学校をこれらの新しい学校に代わるものと捉えている財団に資金を提供した。議会の保守的な右派は、ペルスコウルが社会主義者であると主張し、モデルがフィンランド社会の着実な経済発展と繁栄を危うくするだろうと警告した。通路の反対側〈左派〉は、フィンランドのすべての子供たちに良い教育を確保し、それによってフィンランド社会の幸福と繁栄を高めると言って、改革を擁護した。(p.63)

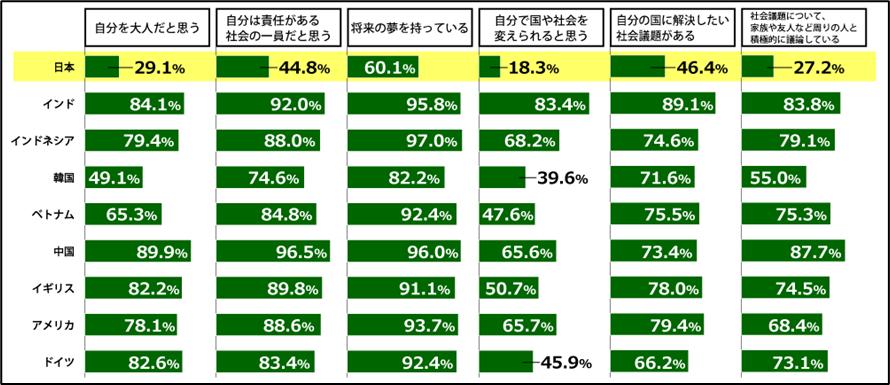

〈その後、社会的平等が強調されたため、有能で才能のある生徒が潜在能力を最大限に発揮することができないなどの批判が90年代末まで続いたが、〉2001年12月初旬、最初のPISA調査のニュースが世界のメディアで発表されたとき、批判的な声は突然沈黙した。フィンランドは、ペルスコウルの最終学年で測定された読解力、数学、科学において他のすべてのOECD諸国を上回った。(p.65) フィンランドの教育哲学は、今日、知識、スキル、価値、態度のセットをベースにしており、それらは横断的コンピテンシーと称されている。幼児教育とそれに続く学校教育は、学校で学んだ知識やスキルが実生活で活用できるよう、これらのコンピテンシーの発達を目標としている。(p.61)

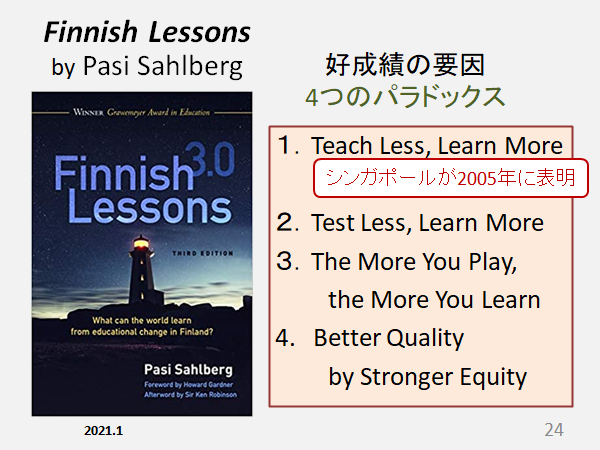

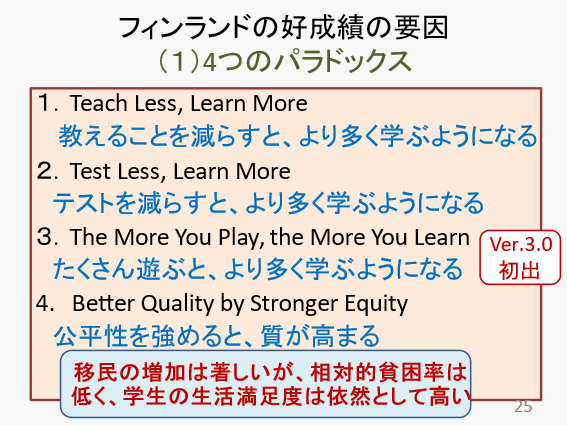

第2章 フィンランドのパラドックス:少ないほど多い

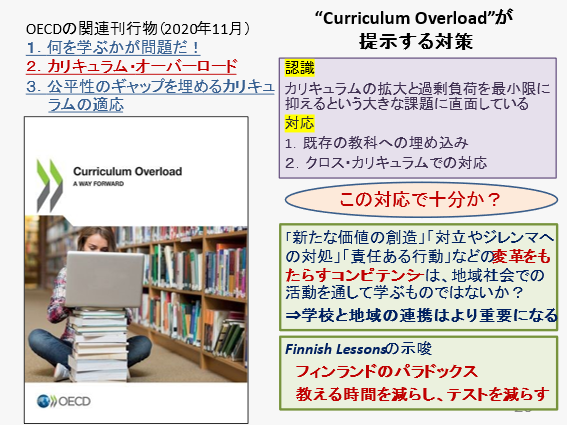

フィンランドは、教える時間と学習する時間を増やし、生徒をより頻繁にテストし、生徒が宿題にもっと一生懸命取り組むことを求めるのではなく、反対のことをした。(p.66-67)

周辺から脚光を浴びるまで

OECDの教育・スキル部門のディレクターで、PISA調査に関わったアンドレア・シュライヒャーは、「例えば、最初のPISA調査で全体として最高の結果を示したフィンランドでは、両親は子どもが入学する学校はどこであろうと常に高い実績の基準にあると信頼できていた」と述べている。

フィンランドはその高性能な教育システムによって世界的な注目を集めているので、1970年代以降、生徒の成績に本当に進歩があったかどうかを尋問する価値がある。(中略)教育制度を国際的に比較する場合、生徒の成績だけでなく、より広い視野を持つことが重要である。この分析から読み取れる意義深い点は、フィンランドが過去30年間に4つの主要な領域で着実に進歩してきたことである。

1.成人の学歴レベルの向上

2.学習成果と学校の実績における広範な公平性

3.PISA評価によって測定された生徒の学習の改善

4.ほとんどが公的資金源である人財および財源の使用効率(p.70-71)

学歴

フィンランドの人々は、1960年代まで教育が不十分なままでだった。(中略)1970年代初頭にペルスコウルが発足したとき、フィンランド人の成人の4分の3にとって、小学校は彼らが修了した唯一の教育形態だった。(中略)現在は、人口の約30%が高等教育の学歴を持ち、約40%が高校卒業資格を保持している状況となっており、先進社会における学歴ピラミッドの典型的な外形と一致している。(P.71)

EUやヨーロッパ経済圏と同様に、フィンランドの大学やポリテクニックの授業料は無料であるため、高等教育を受ける機会は、すべての高校修了者にとって平等である。(p.73)

成果の公平性

フィンランドでは、公平とは、教育を通じてすべての人が自分の意図と夢を実現する機会を提供する、社会的に公正で包括的な教育システムを持つことを意味する。1970年代の総合学校改革の結果、質の高い学習のための教育機会はフィンランド全体にかなり均等に広がった。1970年代初頭、総合学校改革が開始されたとき、古い並行型システムでは〈2種類の学校の〉教育の方向性が大きく異なったため、若年成人の間で学業成績に大きなギャップがあった。この知識のギャップは、当時のフィンランド社会における社会経済的格差と強く一致していた。生徒の学習成果は1980年代半ばまでに均等になり始めたが、数学と外国語の能力に応じた生徒の能力別グループ編成により、ギャップは比較的広いまま保たれていた。1980年代半ばに総合学校での能力別グループ編成を廃止した後、成績の高低差は縮小し始めた。(p.75)

2018年PISA調査における読解力のフィンランドの学校間の差は6.7%であったが、それに対し、カナダ、合衆国、英国の学校間の差はそれぞれ12.8%、18.4%、19.7%だった。(p.76)

フィンランドの教育改革は、比較的短期間で公平な教育システムを構築することに成功したことを示唆している。(中略)学校間の成績のばらつきが比較的小さいことは、保護者が近所の学校の質について心配することはめったにないことを意味する。フィンランドの大都市圏では、近隣の学校以外の学校を選ぶことが増えているが、〈その場合も〉親はたいてい、子供のための普通の安全な学校を探している。OECD自身の分析でも、成功している教育システムは、しばしばどんな子どもにとっても最高の学校は近所の公立校であるという理想を意図的に目指していることを確認している。

フィンランドには標準化されたテストがないため、それぞれの学校は独自に生徒の成績を評価する責任がある。フィンランドの高成績の学校は、すべての生徒が期待以上の成績を上げている。言い換えれば、公平性が高いほど、フィンランドの基準ではよりよい学校ということになる。(p.77)

生徒の学習

結論として、フィンランドの教育には二つの顕著な潮流が存在している。一つは、フィンランドの公教育の質と公平性は、国際的な学生評価研究では1970年代から2010年頃まで確実に向上している。(中略)第2に、2012年以降2018年の最新のPISA調査まで、フィンランドの生徒の国際的な位置は低下してきている。(中略)それでも、フィンランドの生徒の全体としての成績は、他のOECD諸国の中では高い水準にとどまっている。しかし、最新のPISA調査のデータで注目すべきことは、フィンランドの若者(特に男子)の楽しみのための読書が10年前に比べて減少していることである。(中略)フィンランドの教育成果の下降は、少年たちと彼らの学校での学びの把握のゆるみが関わっているように見える。(p.98-99)

教育のコスト

フィンランドのGDPに占める教育機関の総公的支出の割合は 2011年に6.5%であったが、2016年には5.5%に低下した。この年のOECD平均は5.01%で、米国(GDPの6.0%)とカナダ(GDPの5.9%)よりも少ない支出だった。(p.99)

教育におけるフィンランドのパラドックス

フィンランドへのほとんどの訪問者は、穏やかな子供たちと高度な教育を受けた教師でいっぱいのエレガントな学校の建物を発見する。彼らはまた、学校が享受している大きな自律性を認識する。学校の日常生活における中央教育行政による干渉がほとんどなく、学生の生活の問題に対処するための体系的な方法、そして困っている人々に的を絞った専門家の助けがある。これらの多くは、フィンランドなどの主要な教育国に関連する他の国の慣行のベンチマークに役立つ可能性がある。しかし、フィンランドの教育の成功の秘訣の多くは未だ発見されていない。(中略)多くの点で、フィンランドは奇妙なパラドックスの国である。(p.104-105)

パラドックス1:より少なく教えるとより多く学ぶ

フィンランドの経験は、教育の長さ、教える期間、生徒の宿題の負荷を増やすことによって、成績の低い生徒の成績を改善できるという典型的な論理に挑戦するものである。(中略)PISAによって評価されたように、公教育で意図された指導時間と結果として生じる生徒の成績との間にはほとんど相関関係がない。(p.106)

原則として、学校で何かが提供されない限り、生徒は午後に自由に家に帰ることができる。小学校は、最年少児のために放課後の活動を手配する必要があり、年長児のために教育またはレクリエーションクラブを提供することが奨励されている。(p.108)

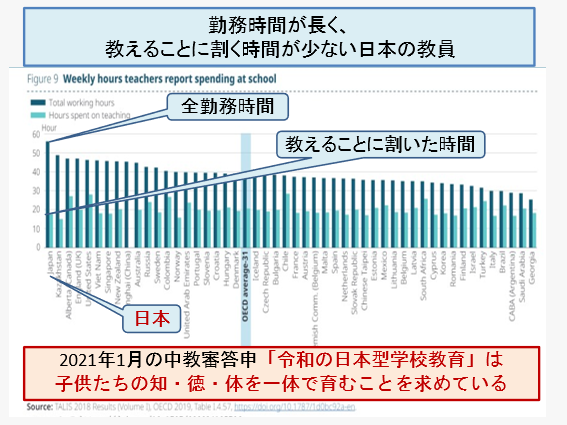

平均すると、フィンランドの中学校と小学校の教師は年間平均でそれぞれ614時間と677時間を教えている。〈この数値は多くのOECD諸国の平均値より少ない。〉(中略)授業時間が短いほど、教師は勤務時間中に学校の改善、カリキュラムの計画、個人的な専門能力開発に取り組む機会を増やすことができる。(p.108)

パラドックス2:テストが少ないほどより多く学ぶ

グローバルな教育改革の考え方には、競争、テストに基づく説明責任、読み書き算盤への焦点化が教育の質を向上させるための前提条件であるという仮定がある。(p.111)

重要な問いは、教師がより多く教え、生徒が長時間勉強する教育システムは、国際比較でよりよい結果を出しているか、ということである。(p.112)

フィンランドは、高校以前の段階では悉皆の標準化されたテストが存在しないという、ごく普通のテスト文化で知られている。(中略)〈しかし、〉これは、フィンランドに生徒に対する評価(assessment)や生徒の学習に関するデータがないことを意味するものではない。まったく逆で、教師は、すべての時間を通して生徒の能力を見極めている(evaluate)。(p.114)

教育制度の実績の評価や生徒の学習の評価の鍵となる役割は、比較や競争よりも〈学習の質の〉向上や前向きの変化である。(p.115)

パラドックス3:たくさん遊ぶと、より多く学ぶ

〈フィンランドの〉大抵の教師は、小学校での教育と学習は、伝統的なやり方での教科学習よりも、遊びの要素の多い活動に子どもたちが没頭するように組み立てられるべきと考えている。(p.117)

2019年の子どもの早期教育とケアのための全国コア・カリキュラムは、遊びに焦点を当てている。そこでは、「遊びが子どもの幸福と学びを促進させることの重要性と教育学的蓋然性を理解することは、子どもの早期教育とケアに不可欠」と述べられている。(中略)フィンランドの子どもたちが他の国の子どもたちよりも学校の内外でより多く遊んでいるのは明らかである。(p.118)

パラドックス4:公平性を強めると質が高まる

学校や地域社会の急速な多様化を経験しているフィンランドの社会的文化的状況は、興味深い研究事例を提供している。(中略)PISAデータに基づくと、フィンランドの学校の移民生徒は、2009年以前のPISAでは他の多くの国の移民学生よりも大幅に成績が良く、他の国の同級生よりも平均50ポイント高いスコアを獲得している。

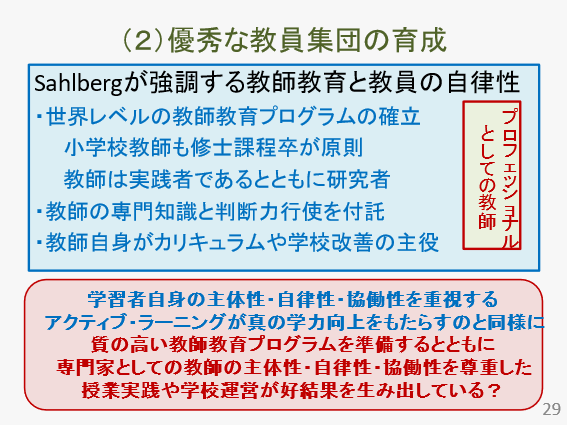

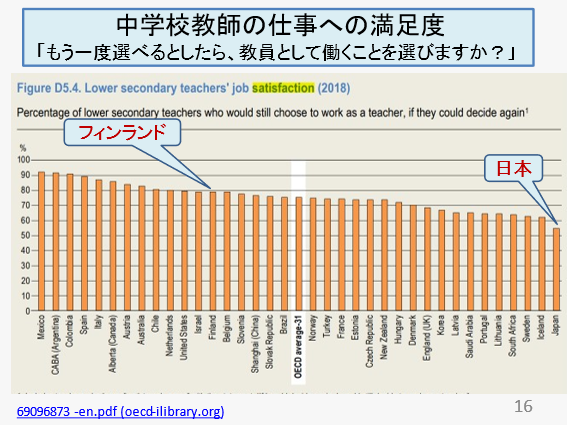

第3章 フィンランドの優位性:教師

この章では、フィンランドの教師が果たす中心的な役割を検証した結果として、教師教育と教師の専門性に体系的に焦点をあてたことが、フィンランドの教育システムを世界的な関心の対象と研究対象に変えることに大きく貢献したことを述べる。(中略)フィンランドの経験は、教師の学校での仕事が職業上の尊厳、社会的尊敬、および同僚制に基づいており、そのために志を同じくする同僚とともに生涯の職業として教師を選んだことに満足できていることを確認できることが重要である。(p.129)

教育の文化

〈フィンランドでは〉1922年までに6年間の基礎教育へのアクセスが、すべての人にとっての法的な義務と権利となったが、フィンランド人は、識字能力を身に付け、幅広い一般知識を持たなければ、生涯の願望を実現することは難しいことを理解している。1860年代に正式な公立学校が普及し始める前、早くも17世紀には民衆の識字能力の育成は、フィンランドの司祭やその他の信者仲間の責任であった。(中略)伝統的に、教会による両性の合法的な結婚には、読み書きの能力が必要だった。したがって、読み書き能力は、関連する義務と権利とともに、個人の成人期への参入を意味した。(p.130)

1952年にフィンランドが夏季オリンピックを主催したとき、成人のフィンランド人の10人に9人は、7年から9年の基礎教育を修了しただけのレベルであった。(中略)〈当時の〉フィンランドの教育レベルはマレーシアやペルーの教育レベルに近く、スカンジナビアの隣国であるデンマーク、ノルウェー、スウェーデンに大きく遅れをとっていた。(p.130)

何世紀にもわたって、フィンランドは、その国民的アイデンティティ、母国語、および独自の価値観のために奮闘してきた。最初はスウェーデン王国の下で600年、次はロシア帝国の下で1世紀以上、そして次の1世紀の間、かつての支配国とグローバリゼーションの力の間で新たな独立国として歩んできた。この歴史がフィンランド人と、教育、読書、自己改善を通じた自己啓発への願望に深い痕跡を残したことは間違いない。識字能力はフィンランド文化のバックボーンであり、楽しむための読書はすべてのフィンランド人の文化的DNAの不可欠な部分になっている。(p.132)

フィンランドで教師と教育が高く評価されているのも不思議ではない。フィンランドのメディアは、普通高校卒業生の好きな職業についての世論調査の結果を定期的に報告している。驚くべきことに、教師は、典型的な夢のような職業と見なされている医師、建築家、弁護士より上位の、最も称賛される職業の1つとして評価されている。(中略)特に若い女性に人気があり、初等教育プログラムの受講者の80%以上が女性で、基礎教育の全教師と校長の77%は女性である。(p.132)

教師になる

毎年春に、才能があり創造的でやる気のある数千人の普通高校卒業生が、フィンランドの8つの大学の教師教育部門に申請書を提出する。フィンランドでは小学校の教師になる競争が非常に激しく、(中略)例えば、2020年のヘルシンキ大学の初等教員養成プログラムには1600人が応募し、合格者はわずか121人であった。(p.134)

フィンランドの小学校の教師教育候補者は2段階で選抜される。まず、5月上旬に筆記試験が行われる。これは、教師教育プログラムを提供している8つの大学すべて同じで、3月下旬に発表される一連の科学的および専門的な文献に基づく筆記試験である。2014年の試験のために読むべき文献としては、「子供の記憶の発達と評価」、「基礎教育の配置と選択における平等と正義」、「ヨーロッパにおける教育政策と学校の立場の変化」など、幅広い6つの文献が取り上げられた。(中略)第2段階は、候補者の性格、知識、および教師になるための全体的な適合性のテストで、候補者がアイデアを作成し、計画を立て、他の人と協力する方法を示すことをほとんどの大学が求めている。個別の面接では、とりわけ、教師になることを選択した理由を求めることが多い。大学は、合格者の最終選考において、試験の第1段階の結果や入学試験、卒業試験の成績、卒業証書のほか、芸術、スポーツ、その他の活動におけるメリットを考慮に入れる場合がある。(中略)これらの2つの選択段階が示唆するように、フィンランドの教師教育への競争は非常に厳しい。(p.134-135)

何が教育を最高の仕事にするのか?

私は、フィンランドの小学校の教師がキャリアの初期段階で辞める理由を理解するために彼らの話を聞いたことがある。興味深いことに、教師を辞める理由として給与を挙げている人はほとんどいなかった。代わりに、学校や教室で専門的な自律性を失うと、キャリアの選択が疑問視されると多くの人が指摘している。たとえば、外部の検査官が仕事の質を判断したり、外部の評価に基づく報酬方針が課されたりすると、多くの人が転職している。(中略)多くのフィンランドの教師は、標準化されたテストとハイステークスの説明責任に関する外部からの圧力に遭遇した場合、英国や米国の同級生が直面しているのと同様に、他の仕事を探すだろうと私に語った。要するに、フィンランドの教師は、自分たちの仕事に対する専門的な自主性、名声、尊敬、信頼を得ることを期待している。(p.138)

教師教育プログラムに参加するフィンランドの学生の質が高いため、カリキュラムと要件は、フィンランドの大学が提供する他の学位プログラムに匹敵するほど非常に厳しいものになっている。(中略)〈教師教育プログラムの〉修士号学位は、個人が政府や地方自治体で働いたり大学で教えたり、または民間部門の雇用で他の修士号保有者と競争する資格でもある。フィンランドでは、いまでもなお小学校の教師が必然的に修士レベルの学問的で研究ベースの資格を必要とするかどうかが疑問視されている。しかし、フィンランドの経験によれば、小学校の教育学位の要件が引き下げられた場合、多くの有能な教師は、より高い学歴を与えてくれるような領域、のちのちキャリアでより多くの雇用機会を開く専門領域での研究を求めて去っていくことになるかもしれない。(p.138-139)

研究ベースの教師教育

1970年代の終わりまで、小学校の教師の養成のために、教員養成大学または特別な教員養成セミナーが用意されていた。中学校および高校の教科の教師はフィンランドの大学内の特定の教科に特化した学部で学んだものがなった。1970年代の終わりまでに、すべての教師教育プログラムは高等教育の一部となり、(中略)修士号は、フィンランドの学校で教えるための基本的な資格になった。同時に、科学的内容と教育研究の進歩により、教師の教育カリキュラムが充実し始めた。(p.140)

フィンランドのアカデミックな教師教育は、将来の教師の個人的能力と専門的能力のバランスの取れた開発に焦点を当てている。特に現代の教育知識と実践に従って教育プロセスを管理できるように、教育学的思考スキルの構築に注意が向けられている。フィンランドの初等教師教育では、このことは主要教科の研究が、以下の3つのテーマ分野で構成されることに特徴がある。

1.教育の理論

2.教育内容の知識

3.主題の講義(didactics)と実践

フィンランドの研究ベースの教師教育プログラムは、必須となっている修士論文で完結する。将来の小学校の教師は通常、教育の分野で論文を完成させる。通常、修士論文のトピックは、数学の教育や学習など、教師自身の学校や教室での実践に焦点を当てているか、それに近いものである。(p.142-143)

研究者としての教師

研究ベースの教師教育は、教育理論と研究方法と実践のすべての統合が、フィンランドの教師教育プログラムにおいて重要な役割を果たすことを意味している。教師教育カリキュラムは、教育的思考の基礎から教育研究方法論、そして教育科学のより高度な分野に至るまで、体系的な連続体を構成するように設計されている。これにより、各学生は、教育実践の体系的で学際的な性質についての理解を深める。フィンランドの学生はまた、教育の実践的または理論的側面に関する独自の研究を設計、実施、および提示するスキルを習得する。フィンランドの研究に基づく教師教育の不可欠な要素は、(中略)カリキュラムの重要な要素である学校での実践的なトレーニングである。(p.150)

フィンランドの教師教育プログラムには、原則として2種類の実習体験がある。実地研修のごく一部は、教師教育学科(教育学部の一部)内のセミナーや小グループクラスで行われ、学生は仲間と基本的な教育スキルを練習する。(中略)小学校の教師教育では、予定されている学習時間の約15%(たとえば、ユヴァスキュラ大学では40 ECTSクレジット)を学校での実習に費やしている。教科教員養成では、学校での教育実習の割合がカリキュラムの約3分の1を占めている。(中略)教育実習は通常5年間のプログラムで、基本(オリエンテーション)実習、上級(副専攻)実習、最終(マスター)実習の3つのフェーズに分けられる。(p.150)

専門性開発

フィンランドの教師の受け入れ(induction)に関する慣行は多様である。一部の学校は、その使命の一つとして、新しいスタッフのために高度な手順とサポートシステムを採用しているが、他の学校は、単に教室を見せて新しい教師を歓迎している。一部の学校では、受け入れは学校の校長または副校長の明確な責任であるが、他の学校では、受け入れの責任を経験豊富な教師に委ねる場合もある。(p.153)

修士号を持つフィンランドの教師は、通常の専門性開発の機会を補うために博士課程に進む権利がある。小学校の教師は、教育学部でさらなる勉強を簡単に始めることができる。彼らの博士論文は、教育科学の選択されたトピックに焦点を当てている。多くの小学校教師はこの機会を利用しつつ、同時に学校で教えている。(p.154-155)

教師はリーダーである

フィンランドの教育改革の過程で、教師はカリキュラムの計画と生徒の評価に対して、より多くの自律性と責任を要求してきた。(中略)カリキュラムの計画は、州ではなく、教師、学校、自治体の責任である。今日のほとんどのフィンランドの学校には、地元の教育当局と調整され承認された独自のカスタマイズされたカリキュラムがある。これは、教師と校長がカリキュラム開発と学校運営計画の作成において中心的な役割を果たしていることをまさしく意味する。総合学校と高校の全国フレームワーク・カリキュラムは、各学校がカリキュラム開発活動で留意すべきガイダンスと必要な規制を提供している。ただし、(中略)フィンランドの学校がカリキュラムに含める必要があるのは、生徒の学習成果に関する厳格な国内基準や説明ではない。そのため、フィンランドのカリキュラム計画とその結果として生じるカリキュラムは、学校ごとに異なる可能性がある。(p.155-156)

もう1つの重要な教師の責任として生徒の評価がある。先に述べたように、フィンランドの学校は、生徒の進捗状況や成功を悉皆調査に基づく標準化されたテストで判断していない。これには4つの主な理由がある〈が、ここでは3番目と4番目のみを訳出する〉。

3.生徒の個人的および認知的進歩を判断することは、外部の評価や評価者ではなく、学校の責任と見なされている。ほとんどのフィンランドの学校は、教師がすべての生徒の評価を行うときに、比較可能性や一貫性などの欠点があることは認識している。しかし同時に、外部の標準化されたテストに関わるカリキュラムの狭小化、テストへの教育、学校と教師間の不健康な競争などの多くの問題は、さらに厄介になる可能性があると広く認識されている。したがって、教室での評価と学校ベースの評価は、フィンランドの教師教育カリキュラムと専門能力開発の重要かつ価値のある要素である。

4.生徒の評価に関するフィンランドの国家戦略は、テストベースの成績データは全体の一部にすぎないという多様な証拠に基づいている。さまざまな科目の成績に関するデータは、サンプルベースの標準化されたテストとテーマ別レビューを使用して収集される。自治体は、ニーズと願望に応じて、品質保証の実践を自律的に設計している。(p.156-157)

学校のリーダーは教師

一部の国では、ビジネススタイルの管理によって効率が向上し、パフォーマンスが向上することを期待して、学校を非教育者が主導することを許可している。同様に、地方の教育当局や管理者が、学校で教えたり指導した経験のない人である場合がある。フィンランドでは、地方自治体の教育事務所における教育リーダーは、例外なく、教育分野で働いた経験のある教育の専門家の手に委ねられている。これは、学校と教育行政の間のコミュニケーションを強化し、信頼を築く上で重要な要素である。

フィンランドでは、校長は自分が率いる学校で教える資格がなければならず、教師としての確かな実績がなければならない。彼らはまた、フィンランドの大学が提供する教育行政とリーダーシップに関する学術研究を完了している必要がある。これは、そのような資格のない企業のCEOや退役軍人のトップが、フィンランドの学校を率いる資格がないことを意味する。校長は、例外なく実績のあるリーダーシップ能力と適切な性格を備えた経験豊富な教師である。多くの学校では、校長も毎週自分で教える少数のクラスを持っている。(p.160-161)

1994年のカリキュラム改革などの主要な教育の改変は、主に学校長の専門的な態度と教育的リーダーシップにより、成功裏に実施された。それ以来、フィンランドのこのリーダー集団は、教師、学生、社会のニーズに基づいて教育政策を策定し、学校の改善を推進する上で重要な舵取りをしてきた。これらの経験に基づくと、教育的リーダーシップの中心的役割をしばしば弱体化させる市場ベースの教育改革がフィンランドで実施されうるとは想像しがたい。(p.161-162)

1970年代後半に小学校の教師教育を大学に移し、教員に必要な資格を修士号にアップグレードして以来、フィンランドは最も才能があり意欲的な若者を教育に惹きつけてきた。(中略)〈その理由として〉2つの顕著な要因が特定される可能性がある。まず、教育科学の分野で求められる修士号は、小学校の教師として雇用されるのに必要なだけでなく、教育行政や民間部門での仕事を含む他の多くのキャリアのために、競争力のある専門的な基盤を提供する。すべての修士課程卒の教師は、フィンランドでは授業料がかからない博士課程に入学する資格がある。第二に、多くの若いフィンランド人は、学校での仕事が、たとえば医師、弁護士、建築家としての仕事に匹敵する、自律的で独立した、高い評価の職業として認識されていることで、教育を主なキャリアとして選択している。テストベースの説明責任または中央で義務付けられた規制を通じて、学校での教師の仕事に対する外部管理が強化されると、聡明な若者が、自分の創造性とイニシアチブを自由に利用できる他の専門職に転向する可能性がある。(p.163)

良い教師、素晴らしい学校

フィンランドの教師の5人に3人は、自分の職業が社会で高く評価されていると感じている。これは、2018年のTALISに参加した45か国の平均32%をはるかに上回っている。(中略)学校がスタッフに学校の意思決定に参加する機会を提供すると、教師は教育が大切な職業であると感じる可能性が高くなる。

もしフィンランドの優れた教師があなたの学校で教えたら?

学校に優れた教師がいるだけでは、自動的に優れた学習成果につながるわけではない。フィンランドを含む高性能の学校制度からの教訓は、私たちが職業としての教育についての考え方と、私たちの社会における学校の役割を再考しなければならないことを示唆している。国の政策立案者は、フィンランド、カナダ、シンガポールのような教師がいることを夢見るのではなく、教職に影響を与える次の3つの側面を考慮する必要がある。第一に、教師の教育はより標準化されるべきであり、同時に教育と学習は標準化されるべきではない。(中略)第二に、学校に対する説明責任の有毒な使用は再考されるべきである。第三に、(中略)教師が自分の仕事を計画する際の自律性、最良の結果につながる教授法を使用する自由、そして自分の仕事の結果の評価に影響を与える権限を持つべきであることを示唆している。(p.172)

第4章 フィンランドのやり方:競争的福祉国家

グローバリゼーションの力

グローバリゼーションは文化的なパラドックスである。それは、人々と文化を統合させると同時に多様化させる。それは、より広い世界的な潮流に教育政策を統合させることによって、各国の教育政策を一元化していく。問題と課題は教育システムごとに類似しているため、解決策と教育改革のアジェンダも類似したものとなる。(p.174)

グローバルな教育改革運動

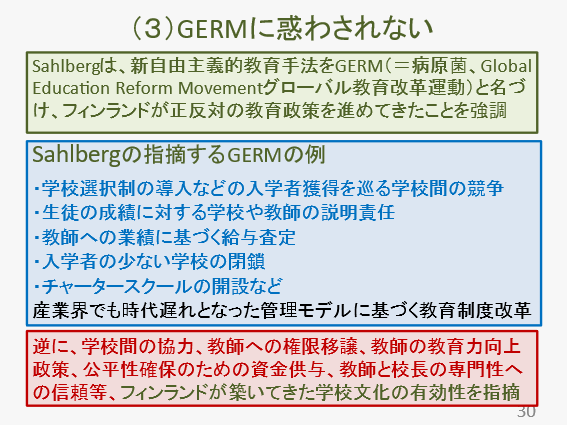

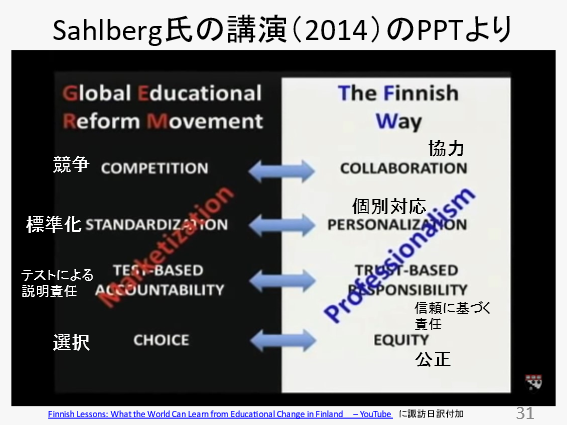

グローバル教育改革運動(global educational reform movement、すなわちGERM)のアイデアは、政策と慣行の国際的な交換の増加から発展した。(中略)GERMは、多国籍民間企業、超国家開発機関、国際的資金提供者、民間財団、およびコンサルティング会社の戦略と利益を通じて、世界中の国家教育改革と政策立案プロセスへ介入・推進されている。(p177)

GERMは3つの主要な源に刺激されて出現した。 1つ目は、1980年代に支配的になった学習の新しいパラダイムで(中略)教育改革の焦点を教育から学習へと徐々にシフトさせた。このパラダイムによって、学校教育に期待される成果は、事実の記憶や無関係なスキルの習得よりも、より大きな概念理解、問題解決、情動的多重知能、対人スキルが強調されるようになった。(p177-178)

2番目の刺激は、保証された効果的な学習をすべての生徒に求める国民の要求であった。「万人のための教育」と呼ばれる世界的なキャンペーンは、(中略)教育政策の焦点を一部の人への教育からすべての人の学習に移行させた。(p178)

3番目の刺激は、公共サービスの分権化の世界的な波に伴う教育における競争と説明責任の動きである。学校と教師が生徒と資金をめぐって競争し、その結果(例えば、生徒のテストの成績)に責任を持たせることで、この動きは、教育スタンダード、教育と学習の指標と基準、序列化された評価とテスト、規定されたカリキュラムの導入につながった。(中略)さまざまな形式のテストベースの説明責任が出現し、学校の成績、教育の質の向上が適格性認定、昇進、制裁、資金調達のプロセスと密接に関連するようになった。言い換えれば、教育は、サービス提供の効率が最終的にパフォーマンスを決定する商品になった。(p178)

1980年代以降、教育の政策と改革原則の少なくとも5つの世界共通の特徴が、特に学生の成績向上の観点から、教育の質を向上させる試みに採用されてきた。(以下、項目のみ)

1.学校間の競争の激化

2.教育の標準化

3.カリキュラムの中核科目(識字や計算など)の焦点化

4.外部の標準化されたテストベースの説明責任

5.保護者の学校選択(p178-181)

表4-1 グローバル教育改革運動とフィンランドの教育改革モデル

(Pasi SahlbergのFinnish Lessons 3.0、p.183-184に掲載された対照表を訳出して並べ替え、小見出しを諏訪が付加)

(1)学校間の競争と協力

GERM:学校間の競争

根底にある仮説は、競争が市場メカニズムとして機能し、最終的には質と生産性とサービスの向上をもたらすということ。公立学校についてもチャーター・スクール、フリースクール、インデペンデント・スクール、私立学校と入学者獲得で競い合うことで、最終的に教育と学習も改善すると想定。

フィンランド:学校間のコラボレーション

根底にある仮説は、人々を教育するということは協働的なプロセスであり、学校間での協力、ネットワーク、アイデアの共有は、最終的には教育の質を高めるということ。したがって学校が協力し合うことで、互いに助け合い、教師が教室で協力の文化を創造するのを助けることになると想定。

(2)学習の標準化と個別化

GERM:スタンダード化された学習

すべての学校、教師、および生徒の質と公平性の向上のために、明確かつ高度で、一元的に規定されたパフォーマンス目標を設定する。 このことが、外部で設計されたカリキュラムを通して、測定とデータの一貫した共通の基準を確保しうる、スタンダード化された教育に導くことになる。

フィンランド:個人に対応した学び

学校をベースとするカリキュラム策定のために、明確ではあるが柔軟な全国的枠組みを設定する。すべての人に対応した学習機会を創出する最良の方法を見つけるために、国の目標に対する学校をベースとした個別の解決策を奨励する。特別な教育ニーズのある人には個別の学習計画を使用する。

(3)学びの焦点

GERM:リテラシーと計算能力に焦点を当てる

読み書き、数学、自然科学の基本的な知識とスキルが、教育改革の主要なターゲットとなる。 通常、これらの科目の指導時間は、(芸術や音楽などの)他の科目の時間を削って増加させる。

フィンランド:全体としての子どもの学びと幸福 に焦点を当てる

教育と学習は、個人の人格、道徳的特性、創造性、知識、倫理、スキルの成長のすべての側面に平等な価値を与えるような、深く幅広い学びに焦点を当てる。遊びは、それぞれの、そしてすべての子どもの権利である。

(4)学校と教師の責任

GERM:テストベースの説明責任

学校の成績と生徒の成績の向上は、昇進、検査、そして最終的には学校や教師に対する報酬のプロセスと密接に関係する。 教師の給与と学校の予算は、生徒のテストの点数によって決まる。 制裁措置には、多くの場合、解雇や学校の閉鎖が含まれる。 国勢調査に基づく児童生徒の評価とデータは、政策立案に情報を提供するために使用される。

フィンランド:信頼に基づく責任

生徒にとって何が最善かを判断する際に、教師と校長の専門性を尊重するという、責任と信頼の文化を教育システム内に徐々に構築している。 失敗したり取り残されたりするリスクのある学校や生徒に、資源と支援が提供される。政策策定に情報を提供するために、標本調査に基づいた学生評価とテーマ別の調査が使用される。

(5)競争的選択と公平

GERM:選択による優位性

基本的な前提は、家族のニーズにより良く応えるために学校間の健全な競争を奨励しつつも、子どもの教育を選択する自由が保護者に与えられなければならないということ。理想的には、学びの質を向上させるために、公立であろうと私立であろうと、保護者は子供の教育のために確保された公的資金を使用して、自分に最適な学校を選択できるべきである。

フィンランド:結果の公平性

基本的な前提は、すべての子どもが学校での教育の成功について平等な見通しを持つべきであるということ。学校での学習は子どもの家庭の背景と、関連する要因に強く影響されるので、不平等に対処するための実際のニーズに応じた資金が学校に提供されることが、結果の公平には必要である。公平な教育は制度の優位性へのカギと見なされる。

GERMは、変化の主要な推進役である学校における教師の仕事と生徒の学びにとって、重要な帰結をもたらした。もっとも顕著なインパクトは教育と教育課程におけるスタンダード化である。教育当局とコンサルタントによる成果のスタンダード化は、子どもたちが学ばねばならないことの大部分は明確なスタンダードでは定式化できないこと理解せず、教師や生徒の生活に持ち込むものである。(p.185)

GERMは、変化の主な推進力となっている学校での教師の仕事と生徒の学習に深刻な影響を及ぼしてきた。最も顕著な影響は、教育および教育プロセスのスタンダード化である。(中略)これらのスタンダードに沿った新しい形式の評価とテストは、しばしば失望させられるもので、学校に新しい問題をもたらすことさえある。しかし、スタンダード化された行動計画は教育の効率と質の大幅な向上を約束するため、政治的にも専門的にも変化の基本的なイデオロギーとして広く受け入れられている。(p185)

GERMは、学習と教育の管理に対するいくつかの基本的な新しい方向性を強調しているため、政策立案者やコンサルタントの間で世界的に人気がある。学習を優先すること、すべての生徒に高い成果を求めること、評価を教育と学習のプロセスの不可欠な部分にすることなど、教育の質、公平性、効果を向上させる強力なガイドラインを提案するからである。しかし、それは公立学校の民営化にもつながるものである。(中略)基本に集中し、生徒と教師のための明確な学習目標を定義することにより、そのようなスタンダードは、読み書きと数学的および科学的リテラシーのコアスキルを習得することに重点を置いている。(p186)

イノベーション経済

PISAデータは、GERMの背後にある概念が正しいことを示唆しているであろうか? PISA 2012以降GERMの要素が世界中で成功した改革とどのように関連しているかを確認するために、注目に値する3つの明確な調査結果がある。最初の発見は、独自のカリキュラムと生徒の評価に対して学校に自律性を与える教育システムは、そうでない学校よりも優れていることが多いということである。(中略)2番目の発見は、高い平均を示す学習成果とシステム全体の公平性はしばしば相互に関連しているということである。(中略)成功しているすべての学校制度において、公平性は最重要課題となっている。3番目の発見は、学校の選択と競争は教育システムのパフォーマンスを改善しないということである。OECD諸国では、学校の選択と学校間の競争は、教育システムにおけるより高いレベルの人種差別に関連している。(中略)成功しているすべての学校システムには、公立学校と地元の学校の管理を維持するという強い決意がある。PISAのデータは、チャーター・スクールとフリースクールの普及、およびそれと関係する学生獲得をめぐる競争は、学生の学習が改善しているという識別できる関係がないことを示している。(p187-188)

国際化とフィンランドの欧州連合への統合は、公的機関とその基本的な機能の統合と発展を調和させ、強化してきた。この観点から、フィンランドの教育の成功を経済的および政治的観点からどのように理解できるかについて、3つの結論を導き出すことができる。

1.フィンランドの教育改革の成功は、1990年代から実施された変更や改善ではなく、主に1970年代と1980年代に確立された制度と制度構造に基づいている。政府の規制によって作成され、すべての人に幸福の基本的な条件を提供する責任によって動機付けられた国が生み出した社会関係資本は、教育の達成に好ましい社会的背景を提供してきた。

2. 1990年以降のフィンランドの初等中等教育の変化は、新しい制度構造よりも、関心、アイデア、イノベーションに関するものであった。新しいポリテクニックシステムが導入された高等教育を除いて、1990年代の制度の変化は小さかった。

3.欧州連合のほとんどの公共部門の政策において主要な推進力であった国家競争力の強調は、1990年代から2000年代にかけて、フィンランドにおいては、公共政策部門における明確な目標や活動に転換されていない。同時に、1970年代初頭に公布された平等と平等の原則は、徐々に影響力を失っている。(p195)

福祉、平等、競争力

1970年代以降の教育改革を導いた政策は、フィンランド社会の特徴を際立たせてきたこれらの文化的価値観とコンセンサス構築の原則に依拠していた。フィンランドは、他の北欧諸国の主要な戦後の社会政策に追随した。これは、教育を含む基本的な社会サービスがすべての市民のための、特に最も支援と援助を必要とする人々のための公共サービスになるタイプの福祉国家の創設を導いた。(p.198)

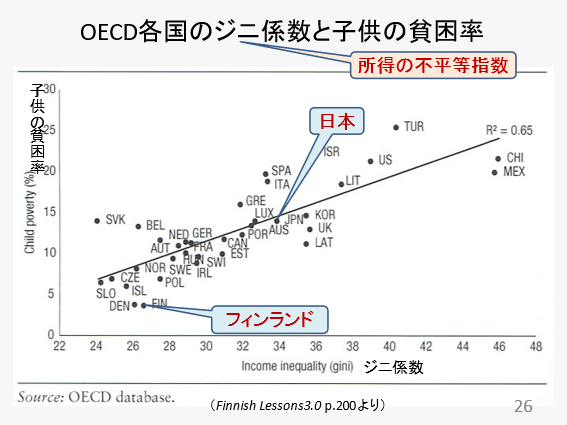

所得の不平等、子どもの貧困、学校における適切な生徒の福祉の欠如はすべて、教育システムの質を向上させる上で重要な問題である。(中略)このことは、過去半世紀の間にフィンランドでよく理解されてきた。無料の学校給食、包括的な福祉サービス、そして困っている人々への早期支援が、フィンランドのすべての学校のすべての子供たちに無料で提供されている。すべての子供は、法律により、学校でこれらの福祉サービスを受ける権利を持っている。(p.199-200)

1990年代のフィンランドの経験は、教育とその結果としての知識が経済成長と変革の原動力になり得る数少ない実証例の1つを表している。その10年の間に、フィンランドは通信技術において世界で最も卓越した経済国家となり、情報源主導の国から知識主導および革新主導の経済および教育システムへの移行を完了した。 2000年代、フィンランドは、国家の経済競争力、透明性と優れた統治、技術の進歩・革新、持続可能な開発政策の実施、そして驚くべきことに人々の幸福の国際比較で、一貫して高い評価を獲得した。フィンランドの経済は、世界経済フォーラムの世界競争力指数で、21世紀の最初の10年間に数回最も競争力があるとランク付けされた。(p.200)

ジェンダー平等はフィンランドの社会にとって重要な価値である。2019年12月、政権を握った新政府は、総理大臣、財務大臣、教育大臣、35歳に満たない内務大臣など、5人の女性閣僚に率いられている。(p.201)

海外の革新、フィンランドの実施

フィンランドの現在の教育モデル、学校改善の実践、教育革新の起源を詳しく見ると、フィンランドの学校のもう1つの興味深い特徴が明らかになる。フィンランドの学校を開花させた革新の多くは、他の国、しばしばアメリカ合衆国にさかのぼることができる。(p.204)

次の5つのアメリカの教育アイデアは、フィンランドの教育の成功を加速させるのに役立った。

1.ジョンデューイの教育哲学

(前略)デューイの教育哲学は、フィンランドにおける学術的で研究に基づく教師教育の基盤を形成し、(中略)すべての小学校の教師は、修士号を取得するためのコースの一環として、デューイとコスケニエミのアイデアを読んで探求している。多くのフィンランドの学校は、生徒が自分の生活や学校での学習に関する意思決定への参与を高める民主主義のために、デューイの教育に関する見解を採用している。(p.207)

2.協同学習

他のほとんどの国と異なり、協同学習はフィンランドの教育システム全体で広く実践されている教育学的アプローチである。1970年代初頭に発足したフィンランドの9年間の総合学校は、さまざまなバックグラウンドを持つ生徒を定期的に小グループで学習させるという考えに基づいて構築された。しかし、現在ではフィンランドのすべての学校で知られている協同学習を取り入れたのは1994年の全国カリキュラム改革であった。(p.207)

3.多重知能

1980年代半ばに生徒の能力別教育と追跡をすべて廃止した後、〈フィンランドは〉教育政策と学校慣行の両方で、すべての子供が学ぶことができ、子供にはさまざまな種類の知性があり、学校はバランスの取れた方法でこれら個々の側面の育成方法を見つけねばならないという原則を採用した。ハワードガードナーの多重知能理論は、これらの原則を学校の実践に移す際の主要なアイデアになった。(p.208)

4.クラスごとの代替評価

フィンランドのカリキュラムにおける子供中心の、相互関与が豊富な、すべての子供を大切にするアプローチでは、学校でさまざまな評価モデルを使用する必要がある。(中略)〈それに適した〉方法の多くが米国の大学で開発されたにもかかわらず、フィンランドでは米国よりもはるかに人気があるのは皮肉なことである。それらの方法としては、ポートフォリオ評価、パフォーマンス評価、自己評価と内省、および学習方法の評価などがある。(p.208)

5.ピア・コーチング

米国で設計されて〈フィンランドに導入された〉イノベーションの良例は、ブルース・ジョイスと彼の同僚の研究開発作業の結果として1980年代、1990年代に進展したピア・コーチングである。(中略)ピア・コーチング、つまり、教師が協力して進行中の実践を振り返る密かな過程は、新しいスキルを拡大・改善・学習し、アイデアを交換し、クラス・リサーチを実施するものである。1990年代半ば以降、フィンランドの学校改善プログラムや専門能力開発では、学校で一緒に問題を解決することが一般的になっている。(p.209)

世界で成功しているすべての教育システムに改善をもたらしたイノベーションが、米国の学校システムで大規模に実践されていないのはなぜかと疑問に思うことがよくある。米国の学校の仕事は官僚機構、テストベースの説明責任、および競争によって強くに操られているため、この厄介な状況の中で学校は強制されていることを単に行っているだけ、という可能性があることをフィンランドからの教訓は示唆している。(p.209)

フィンランドの学校についての神話

例えばイギリス、オーストラリア、米国、スウェーデンのように、過去20年間、政治家が公約し、大規模な改革を行い、学校を変える無計画な奮闘に大量の金をつぎ込みながら、なぜ学校制度を改善できなかったかを、今になってより理解できるようになった。その重要な教訓は、次のようなものである。

・教育制度と学校は、激しい競争と数値に基づく説明責任、そして実績によって決まる報酬が一般原則となっている企業ビジネスのように管理されるべきではない。そうではなく、成功する教育システムは、協力と信頼、学校内と学校間での同僚としての平等な責任に依存しているのである。

・教育の専門性は、わずかな助言で誰もができるような小手先の一時しのぎの技ではない。成功する教育システムは、教職の一連の専門性と学校のリーダーシップと継続的な現場でのトレーニングに依拠しており、学校のリーダーシップは最先端の学問的な教育学と確かな科学的かつ実践的な知識を必要とするものである。

・教育の質は、読み書きや計算のテストの成績で判断されるべきものではない。成功する教育システムは、すべての子どもの発達や教育成果の公平性、well-being、主要教科と同様に芸術、音楽、演劇、体育も重視してデザインされるものである。(p.209-210)

教育システムがどうして、なぜうまく機能するかについての有益な教訓とは別に、誤った理解、正確でない解釈、神話、そして、どうすれば教育システムを最高に改善できるかという意図的な嘘がまかり通っている。(中略)フィンランドの学校についての事実ではない物語が多数ある。(p.210)

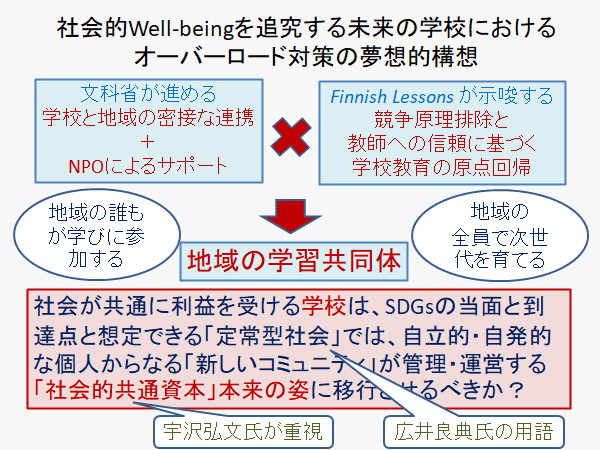

フィンランドの学校がなぜ他の多くの国の学校より良いのか、なぜ以前より悪くなったのかを説明しようとする多くの努力は、エコシステムとしての教育を理解することが不可欠という、フィンランドの社会の相互依存性を見落としている。ほとんど例外なく、フィンランド・モデルについての物語は、幼児期の教育とケア、子どもに対するスポーツサービスへのNPOの積極的な関与、あるいは公立図書館の密なネットワークが基礎教育における生徒の成績に及ぼしている役割について、ほとんど語っていない。(P.211)

フィンランドのやり方がいいの悪いのを判断する以前に、フィンランドの教育システムの根本を理解しておくことが重要である。(中略)全国コア・カリキュラムは、それぞれの学校が何を教えるべきか、どのようにそれをアレンジするか、そして期待する成果という点で、地方当局にとってかなり緩やかな規制の枠組みでしかない。したがって、学校は非常に柔軟に、自律的にカリキュラムをデザインすることができることになり、場所が変われば学校のカリキュラムはかなりの違いが存在しうる。(p.202)。

全国コア・カリキュラムは、伝統的な教科領域よりも教科横断的な教育原理に基づいたもので、そのねらいは、子どもとはこういう姿であるべきであろうということを述べている。

1.異なる学習内容間の関係と相互関係を理解する。

2.異なる教科で学んだ知識とスキルを結び付けて意味のある全体を形作ることができる。 3.知識を応用して協同学習の場でつかうことができる。

第5章 将来はフィンランド流となる?

異なることによる成功

この本で、グローバル教育改革運動に従うことを主張することは、持続可能な未来に貢献する良い生活を送るように子供たちに教える学校の努力を危うくするかもしれないという私の懸念を伝えた。地区と全体のシステムレベルの教育改革介入は、より高い期待を設定し、説明責任を強化し、自律性を高め、学習時間を拡大し、データ使用を強化し、学校の人的資本により多く投資するための戦略的優先順位に依存するのが一般的である。(中略)フィンランドは、(このような)GERMの教義を無視して、1970年代初頭以来、持続的な教育の改善と強力な全体的な成果を示してきた。(p217)

多くの国では誰でも教職に就くことができるが、フィンランドの学校では教師に高度な専門性が求められている。他の国が高価な教育データシステムを持つことに投資したとき、フィンランド人は教育と学習に焦点を合わせてきた。公共部門の行政の多くが徹底的な地方分権化を経た1990年代初頭以来のフィンランドの教育改革の原則は、官僚的なトップダウンの説明責任政策を適用するのではなく、教育者による専門的責任の開発と教師と学校間の学習の奨励に依存してきた。(p.217-218)

ある批評家は、フィンランドには他の多くの国を特徴づける非常に多様な民族がいないため、学校の成績が良いと主張している。他の批評家は、子どもの貧困のレベルが低く、社会的にまとまりのある社会であることがフィンランドの生徒の優れた教育成果を説明すると指摘している。しかし、フィンランドはすべての子供たちに普遍的な幼児教育ケアを確立し、学校を学習とケアのセンターとしているため、教師は最も重要なことと最も得意なこと、つまり子供たちの学びの支援に集中できると私は主張する。教師は、学校に適用される頻繁なテスト、他の学校との競争、または管理者によって課される成績目標に邪魔されることはない。1990年代の初め以来、フィンランドの学校は、独自の学習概念を探求し、実際の学習理論に一致する教授法を開発し、すべての生徒のニーズを満たす教育環境を構築するよう体系的に教育当局から奨励されてきた。これが、多くのフィンランド人学生がすべての学校でよく学ぶ理由である。(p218-219)

フィンランドはNPOの国である。フィンランドには13.5万の登録されたNPOがあり、そのうちの7万のNPOが1,500万人のメンバーとともに活発に活動している。平均して、各市民は3つの協会または社会に属している。若いフィンランド人はまた、通常は明確な教育的な目的と原則を持っているスポーツや青年の組織に積極的に関わっている。彼らはこれらの協会に参加するとき、社会的スキル、問題解決、およびリーダーシップを学んでいる。フィンランドでは、これらの組織が、学校が提供する正式な教育にプラスの付加価値を与えると一般的に認められている。(p.219)

すべての生徒の学習を改善するためのフィンランドの(以下の)レシピは、他の多くの国で見られるものとは異なる:

1.すべての人に良質の公教育の機会均等を保証する

2.教師の専門性と信頼を強める

3.カリキュラム、アセスメント、ポリシーを含む、教育の計画、実施、評価のすべての中心的な側面に教師と校長を関与させる

4.学校とNPOおよび地域コミュニティの間のネットワークによる学校改善コラボレーションを促進する(p219)

この本の重要なメッセージは、競争の激しい環境にある学校は、厳しい教育のジレンマに陥っているということである。前進するためには、学校教育のプロセスについて勇敢で新しい考え方が必要である。英国、北米、および世界の他の多くの地域で採用されている公共部門における有毒な説明責任の文化は、学校や地域社会の社会関係資本をしばしば脅かしている。信頼をサポートするのではなく、損害を与えている。結果として、教師と学校の指導者はもはや信頼されなくなるのである。(p219)

フィンランドの教訓の理解

今日の教育政策は、フィンランド社会全般、特に教育システム内で多様性、信頼、尊重の文化を生み出した30年間の体系的で、ほとんどが意図的な開発の結果である。

OECDの教育責任者(Andreas Schleicher)は、フィンランドの成功の1つの要素は、「既存の構造、政策、慣行の最適化を超えた方法で改革を追求し、1960年代までの教育政策と実践を基礎とするパラダイムと信念を根本的に変革した政策立案者の高い能力」と指摘している。フィンランドの教育政策の論調は、新しい公共部門の管理やその他の新自由主義政策の結果として1990年代に劇的に変化したが、フィンランドは市場ベースの教育改革の影響を受けなかった。代わりに、教育セクターの発展は、競争や選択ではなく、公平性と資源の公平な分配に基づく価値観に基づいて構築されてきた。(p220-221)

見過ごされがちなフィンランドの教育システムの成果の1つは、フィンランドの子供たちが幼い頃からすでに持っている特に高いレベルの読書リテラシーである。これには教育的理由と社会的文化的理由の両方がある。学校での読書指導は、標準化された指導ではなく、個人の発達とペースに基づいている。フィンランドの親はたくさん本を読んでおり、本や新聞は密な図書館ネットワークを通じて簡単に入手でき、子供たちは幼い頃から字幕付きのテレビや映画に触れている。(p221)

フィンランドの子供たちの学校教育は、7歳になる年の8月に正式に始まる。(中略)学校は通常小規模で、クラスの人数は15人から25人である。(p222)

2020 年時点で、フィンランドの総合学校の15 %は生徒数は50人未満で、500人以上の生徒がいたのは13%。(中略)フィンランドの地方自治体の財政状態が厳しくなった結果、2010年以降に約700の総合学校が閉鎖された。それらの多くは小さな田舎の学校である。(p222)

教職は、毎年最高の高校卒業生を引き付ける独立した尊敬される職業と見なされている。キャリアとして教職の強い魅力の主な理由は、修士号がフィンランドの学校の教師としての正規雇用の基本要件であり、修士号の所持が将来の他の雇用機会への扉を開くという事実である。したがって、最初のキャリアとして教職を選択する個人は、自分の人生が学校で働くことに限定されているとは感じていない。(中略)過去10年間で、フィンランドの学校は、教育の博士号を取得している校長と教師の急増に注目している。(p223)

変化に関する知識の移転(略)

フィンランドの学校にとってのストレステスト(略)

フィンランドの教育の将来

フィンランドは、学校や教師の成績に対する説明責任を高めることが生徒の成績を上げるための鍵であると想定する教育的説明責任運動に従わなかった。伝統的に、生徒の成績の評価は、フィンランドの各教師と学校の責任であった。国の標準化されたテストがないため、生徒の評価は、学校レベルで教師が作成したテストとサンプルベースの全国評価に基づいている。通常、フィンランドでは、小学4年以前に児童同士を直接比較できるような数値による成績評価はなされない。学校のカリキュラムまたは地方自治体の教育計画に記された評価法に従って、説明的な評価とフィードバックのみが採用されている。小学校は、大部分が「標準化されたテストのフリーゾーン」であり、児童は知り、創造し、自然な好奇心を維持するための学びに集中できる。(p224)

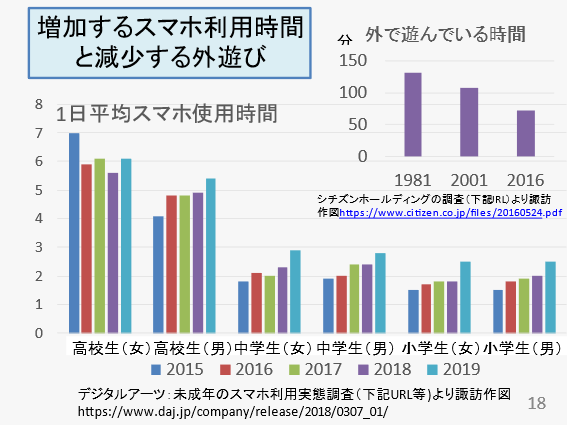

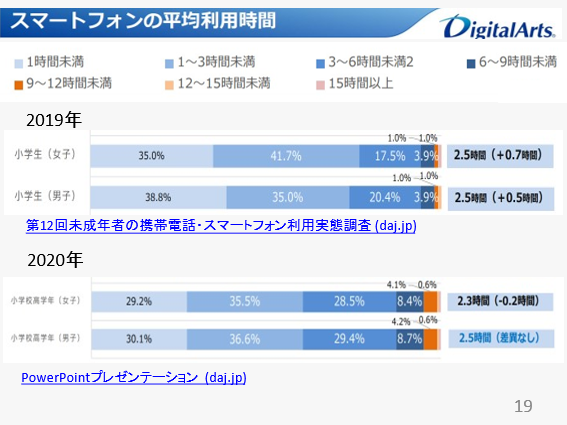

(フィンランドの教育専門家の)多くは、学校における教育と学習にともにマイナスの影響をおよぼしている二つの広範な問題を指摘している。第一は、2010年以来の継続的な予算削減によって学校とクラスが大規模化したり、特別な対応が必要な多くの子どもが学校で十分な支援を受けられぬまま取り残されたり、教育計画において教育的配慮よりも効率性が優先されたりしていること。二番目に、若者がデジタルなメディアやテクノロジーに過剰な時間を費やすという、若者の行動様式の変化が、心理的、情動的、社会的、認知的な問題を抱えた学生が増加させていることである。また、学校内に官僚的傾向が増大して、教員や校長が管理運営に多くの時間を費やしており、子どもと過ごす時間が減少していると考える専門家もいる。政策立案者と多くの教師によると、この二つの課題につながるフィンランドの教育システムのもっとも憂慮すべき側面は、公平な学校システムの基盤であった教育的な公平性が、急速に侵食されていることである。(p243)

過去の教育ビジョンが達成された今は、フィンランドではこれから20~30年にわたって教育的な変化をもたらしうる新たなビジョンを作るべき時である。結論として、私はフィンランドの教育の未来のためのこの新しいビジョンを作成するためのいくつかの種を提供する。(中略)学校教育の既存の形態は根本的な変更を必要としている。何よりもまず、フィンランドの学校は、学校でよりパーソナライズされた学習が行われるように、かつては特徴であった生徒の関与を回復する必要がある。パーソナライズとは、教師をテクノロジーや個別の学習に置き換えることを意味するものではない。新しいフィンランドの学校は、すべての生徒が自分たちの生活に必要な社会的スキルを学ぶことができる、社会的に刺激的で安全な環境でなければならない。パーソナライズされた学習と社会教育は、より専門化されたものとなるが、知識とスキルのより強力な共通基盤の上に構築されるものである。この学校の新しいビジョンでは、次のような新たな考え方がありうる。(p244)(以下、p244~248の項目のみ列記)

1.クラス全体を一つのサイズに合わせる教育から柔軟な自己主導の学びへ

さらに個別化された、アクティビティ主体の学習が開発されると、最終的に、デジタルデバイスを介して学校で現在教わっていることの大部分をいつでもどこでも学ぶことができる状況になる。手持ちの携帯デバイスが、知識や他の学習者へのオンラインアクセスを提供するようになり、現代の専門知識と専門的な仕事に必須な知識と能力も、学校や伝統的な教室で共有されることになる。フィンランドと他のいくつかの国は、最も重要なのは学年や学校の時間の長さではないことを示している。環境が適切で解決策が賢明であれば、教えることを少なくすることで、生徒の学習は実際に増えるようになる。(p244-245)

教科に時間を割り当てる観点から将来の学校教育を考える〈これまでの方法〉を続けるのではなく、今、大胆に動き、学校での時間の編成を再考する必要がある。これは、母国語、数学、科学などの従来の教科に費やす時間を減らし、統合されたテーマ、プロジェクト、および活動により多くの時間を費やすことを意味する。(p245)

2.個人差を無視した教育から個別化した学びへ

好奇心が探求、調査、学習に関連しているならば、それはすべての年齢の子供たちの学校での学習の中心的な要素でなければならない。好奇心は知識への渇望を表しており、学習と達成の背後にある主要な力である。スタンダード化されたカリキュラムから引き出された教育ではなく、カスタマイズされた個別の学習計画に依存するように、学校を再考する必要がある。(p246)

3.知識資本から社会資本へ

将来、ほとんどの人が必要とするのは、学校以外の場で学ぶことは可能性の低い、他の人と協力して真の問題解決を行うことである。これは、将来の学校の基本的な機能の1つになる。それは、多様な個人の小グループで共感、協力、創造的な問題解決を学ぶことである。(p247)

4.序列を作ることから熱中できるものを見つけることへ

学校が複雑で予測不可能な世界で誰もが必要とする教育スキルを強調するように動くにつれて、成功する学校であるための基準も変更する必要がある。人々はデジタルツールやメディアを通じて必要なものをより多く学ぶようになるため、生徒の学習において学校がどのような役割を果たしてきたかを正確に知ることはますます困難になる。(p247)

私が提案した4つの変化のテーマをフィンランドで実現するために必要なのは、単なる教育改革ではなく、新しい大きな夢に向かって一歩一歩進んでいく、教育と学習の継続的かつ体系的な変革でである。フィンランドには、それを実現するために必要なものがある。それには、教育の変化における新しいグローバルなパートナーシップとリーダーシップが必要である。フィンランドからの重要な教訓は、卓越した教育へのさまざまな道筋があるが、これらの道は、前の章で論じた世界的な教育改革運動とは異なる。生産性の改善と効率の向上という手段は、財政上の節約とおそらく一時的に優れたサービスにつながる可能性もあるが、(中略)予算の縮小は、新しいものへの同時投資がない限り、持続可能な改善を生み出すことはない。フィンランドの経済と社会一般の予測は、教育と経済発展の両方で新しいアイデアと革新をもたらし、伝統的にフィンランドの強力な教育パフォーマンスの推進力であった高水準の社会資本を維持するために、より多くの投資が必要であることを示唆している。(p249)

デューイは、教師から伝えられた情報ではなく、生徒自身の経験を理解へのクリティカルパスと見なしていた。デューイはまた、他の自由社会と同じように、民主主義が各学校の主要な価値でなければならないと主張した。フィンランドの教育システムは、(中略)デューイのこれらのアイデアによって形作られ、実用性、創造性、常識のフィンランドの原則で味付けされている。(p.250)

フィンランド人にとって、パーソナライズとは、学生がコンピューター端末で独立して作業することではない。フィンランドの方法は、柔軟な取り決めとさまざまな学習パスで各子供のニーズに対応することである。フィンランドの教育の知恵は単純で、教師の仕事は、生徒が最善を尽くすのを助けることである。(中略)フィンランドの方法は、対立ではなく、教師とのコラボレーションがより良い結果へ導く道であることを明確にしている。証拠は明らかで、そして今後の道もそうあるべきである。(p.250-251)