中韓への日本の学校教育の紹介

長年、日中韓の環境教育の交流に関わってきたことから、この秋には、韓国と中国から日本の学校教育がたどってきた道とこれからの展望を語ってほしいというリクエストがありました。今回は、この二つのリクエストに応えるために作成したPPTとその説明を付した2種類の配布資料を合体させて、「日本の学校教育 過去150年とこれからの50年」と題して、この数年、書いたり話したり、あるいは考えてきたことの概略をひとまとめにして掲載したいと思います。(したがって、これまでにこの欄で取り上げたことと大部分重複していますが、最後の方の内閣府や文科省の新しい動きの紹介は、本ブログとしては初出です。)

持ち時間はそれぞれ30分ほどで、両者に共通する部分が多いのですが、10月19日にZOOMで行われた韓国の「環境と生命を守る全国教師会」主催の講演では、将来構想としての「地域の学習共同体」とそこへ至る道筋についての話を、また11月9日に収録(放映は11月26日)された中国の「全国自然教育フォーラム」での講演では、日本の子どもたちの抱えている問題と自然学校の役割を付加しています。(したがって、両者を合わせた以下の内容は40分ほどの分量となっています。)

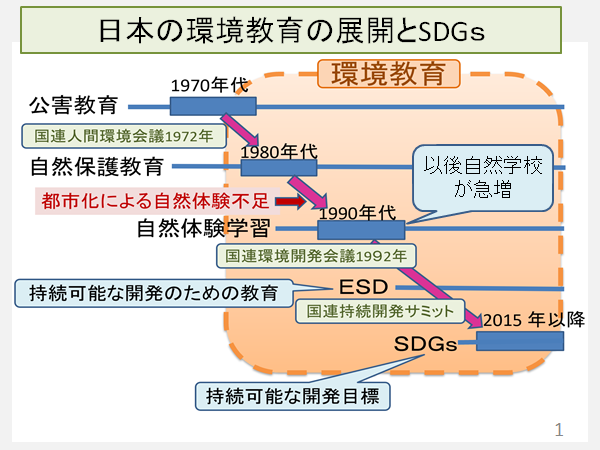

最初に、環境教育に関わってきた私が、停年退職後に八ヶ岳SDGsスクールというNPO法人を立ち上げ、SDGsについて発信している理由を、日本の環境教育の主流の変化という観点から前置きとして話しておきます。

日本の環境教育は、公害教育と自然保護教育が合流して成立したと言われています。しかし、都市化の影響で自然との触れ合いが減少するようになったことから、1990年代には自然体験学習が環境教育の主流となりました。日本全国に自然学校が誕生しました。現在では、日本全体で4000近い自然学校があるはずですが、この1年半のコロナウイルス感染拡大で活動が十分に行えていない状態です。2000年代に入ると、日本の環境教育はカバーする対象が広がり、現在、地球環境の持続可能性の危機から、ESD、あるいはSDGsこそ、環境教育の中心的な課題であるという考えが広がっています。

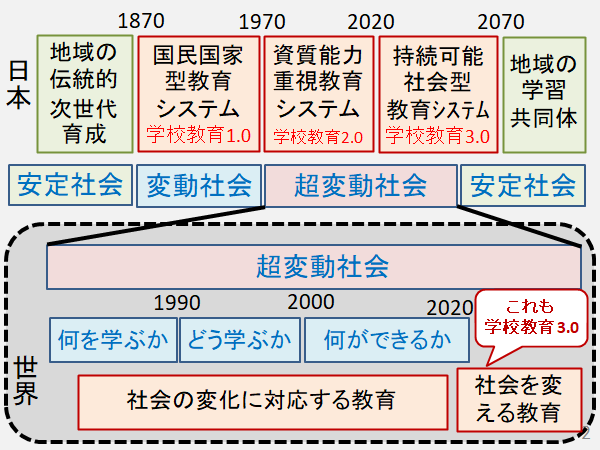

まず、今日の話の全体像をこのスライドでお話ししておきます。

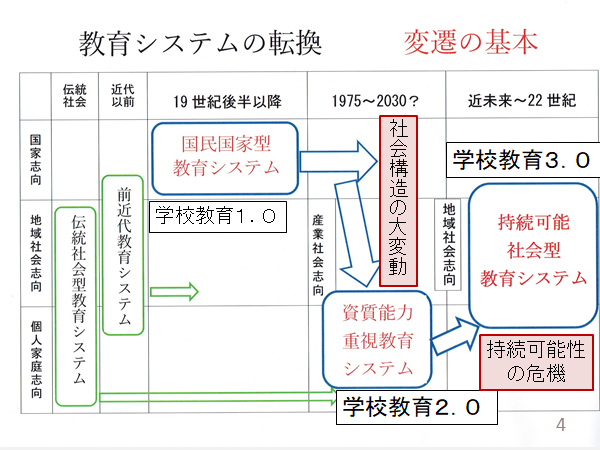

日本の学校教育は、150年前に「国民国家型教育システム」(学校教育1.0)として成立し、1970年代半ば以降、「資質・能力重視教育システム」(学校教育2.0)に移行してきました。地球温暖化などに対する認識の広がりを受けて、今、日本の学校教育も、「持続可能社会型教育システム」(学校教育3.0)へ移行し始めています。

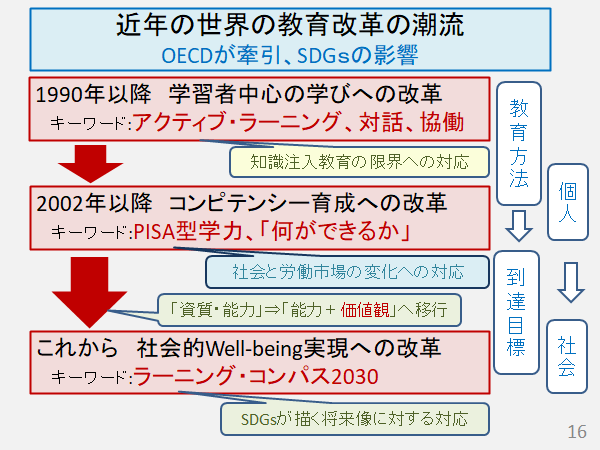

「持続可能社会型教育システム」への移行は、世界の学校教育の潮流とも一致しています。世界の教育は約30年前に「何を学ぶか」という内容中心の教育から「どのように学ぶか」という学習方法重視に転換し、アクティブ・ラーニングが基調になりました。約20年前からはOECD主導で「何ができるか」というコンピテンシーを重視する教育課程が各国に誕生しています。 そして、OECDが2019年に新たに提示した「ラーニング・コンパス2030」によって、世界の教育の潮流は、これまでの「社会の変化に対応できる資質・能力の育成」(変化に対応する教育)から、今後は「社会をより良いものに変える教育」(社会を変える教育)へと移行していくと予想しています。

国民国家型教育システム(学校教育1.0)は、国家に有意な人材を大量に育てることを目的として19世紀後半の国民国家成熟期に成立しました。近代国家が必要とする国家に奉仕する人材の大量生産装置として誕生し、学級、教科、教科書、時間割、黒板、試験、成績表、校則、師範学校など、「学校教育」の基本形とおもわれているものが取り入れられました。教育システムとしての完成度の高さから150年経過後の今もかなり健在です。

しかし、1975年以降、社会構造の大変動により 「資質・能力重視教育システム」(学校教育2.0)へ変質していきました。かつては大家族で子育てをしていたが、共働き夫婦だけでの子育て、場合によっては片方の親だけでの子育てが一般化してきています。それに伴い、母親が抱える子育てのストレスや、子どもの孤立も顕著になっています。

他方で、1960年代の高度成長で第二次世界大戦の敗戦からの復興が進み、1970年代半ばには、物質的な豊かさが成就され、日本は先進国の仲間入りを果たしていきました。

日本の復興と豊かさを象徴するのが、家庭電化製品の普及で、1975年には、冷蔵庫、洗濯機、カラーテレビが90%の世帯に普及しました。生まれたときから物質的な豊かさに囲まれた子どもたちには、「しっかり勉強すれば豊かな生活ができるようになるぞ」という教育のインセンティブも失なわれるようになっていきました。

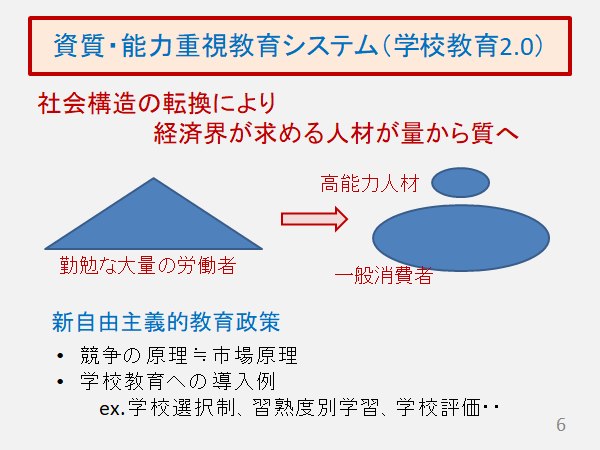

以上のような様々な社会の大きな変化に対応する形で登場してきたのが、 「資質・能力重視教育システム」(学校教育2.0)です。重要な点は、社会構造の転換に高度先端技術の開発も重なって、経済界が求める人材が量から質へ移行していったことです。

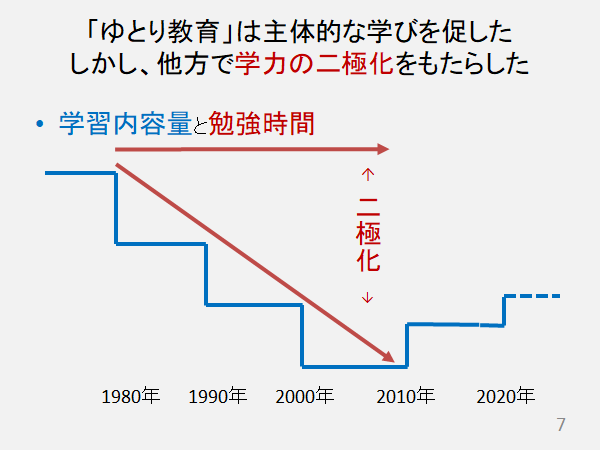

ちょうどその時期に、日本では「ゆとり教育」がはじまりました。「自己決定・自己責任」という自由度の高さは、学び続ける者と学びを放棄する者への二極分解をもたらしました。「競争の原理」=「市場の原理」を基本とする新自由主義的な思潮も教育界に導入され、学習塾や私立学校も増加していきました。

「資質・能力重視教育システム」の下で、格差が拡大し、自己肯定感の低い児童生徒が増え、社会参画意識の低い青少年が増加しています。「資質・能力重視教育システム」は「国民国家型教育システム」からの離別の役割を果たしましたが、今求められている持続可能な社会を構築できるものではありません。

「国民国家型教育システム」に代わって「資質能力重視教育システム」が誕生したのは、日本の物質的な豊かさが達成され、高校進学率が90%を超えた時期ですが、同時に「ゆとり教育」が構想された時期でもあります。しかし、「ゆとり教育」は「学びを継続する者」と「学びを放棄する者」の二極化を生みました。

他方で、地球環境問題への関心も高まり、生態的・社会的な持続可能性の危機に対応する教育も求められるようになりました。そのような流れの中で、2017年改訂の日本の新教育課程の前文に 「これからの学校には,(中略)持続可能な社会の創り手となることができるようにすることが求められる。」という文言が入り、日本の学校教育は新たな段階に入りつつあります。

「持続可能社会型教育システム」のキーワード、キーフレーズを列挙しましたが、「競争から共創」「プロジェクト学習」などが重要です。

日本の学校教育はずっと個人に焦点を当ててきていました。しかし、近年、社会に焦点を移してきています。そのことは中央教育審議会の答申のキーワードが1960年代は「期待される人間像」 、1990年代には「生きる力」であったが、2010年代には「持続可能な社会」となり、新教育課程のキャッチフレーズが「社会に開かれた教育課程」となっていることからも明らかです。

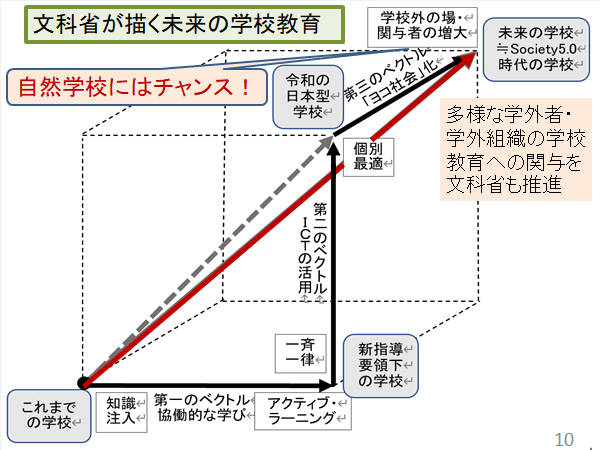

私が『学校教育3.0』を刊行した2か月後、文部科学省が「Society 5.0に向けた学校ver.3.0」という図を提示しています。そこに示された内容を整理すると、今後の「Society 5.0 時代の学校ver.3.0」では、グローバル市場経済モデルと決別し、持続可能な開発モデルとなり、それまでの能力重視カリキュラムから「個別最適化」を目指す学びへ移行するという構想です。

この「Society 5.0に向けた学校ver.3.0」という図で注目すべき点は、これからの学校教育は学校内で完結するものではなく、社会と密接にかかわりながら、社会の様々な人が関与する姿が構想されている点です。

近年と近未来の日本の教育改革の方向性の3つ、すなわち、新教育課程で急速に進み始めたアクティブ・ラーニングの普及、2021年1月の中教審答申が示した「ICTの活用による学びの個別最適化」、今後進めようとしている「学外の多様な人材の登用」をベクトルで示してみました。多様な学外者・学外組織の学校教育への関与を文科省も積極的に推進しようとしており、

学校教育の「ヨコ社会化」は自然学校にとってもチャンスといえます。

ここで、日本の学校教育の負の側面にも触れておきます。

日本の学校教育には様々な課題があります。

特に、学校の先生方の勤務時間が世界でも一番長いことが問題になっています。また、小学生の「いじめ」が深刻で、6年前から急増しています。いじめを受けた児童の自殺も増えています。スマホを用いた陰湿ないじめも問題視されています。

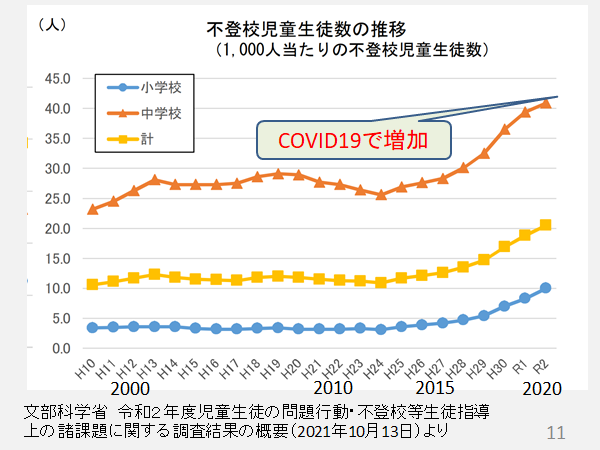

不登校の増加も深刻です。中学生の不登校は1990年代に急増した後、2000年代には「高止まり」でしたが、近年、再度増加し始めています。注目されているのは小学生の不登校です。6年前から増加傾向が現れ、2020年にはCOVID19の拡大で、自主的な不登校も急増しています。不登校は、長期化すると成人の「引きこもり」につながることもあり、大いに、気がかりなことです。陰湿ないじめの増加と不登校の背景には、情報化の負の側面が存在していると見ています。

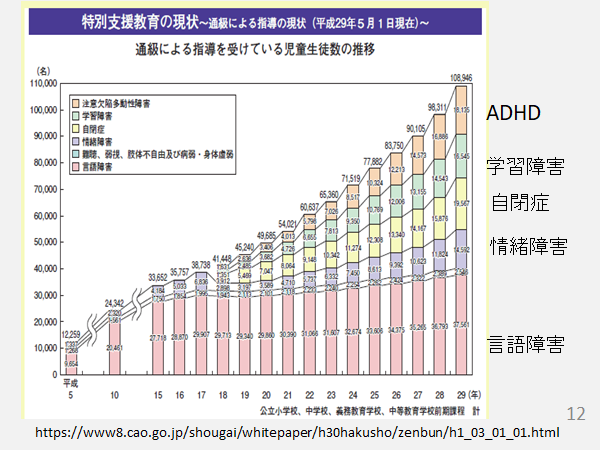

発達障害と診断される児童生徒も、近年、急増しています。発達障害の児童生徒が通常のクラスで一緒に学ぶ統合教育が広がってきています。1クラスに1教員という体制に限界もあり、1クラスに複数の教員を配置する動きも拡大していますが、予算の制約があって、まだまだ、1クラス1教員が基本です。発達障害の急増の原因として、農薬や食品添加物を指摘する研究もありますが、国として規制しようという動きはありません。

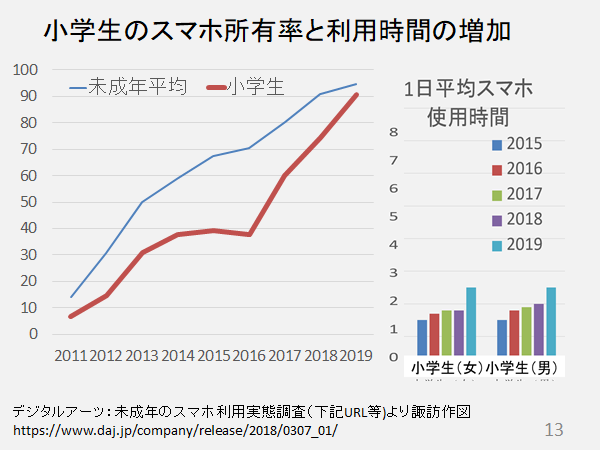

高校生の1日のスマホ利用時間は、平均5~6時間となっています。小学生については、スマホ所有率の急増とともに、一日のスマホ使用時間の平均も、この3~4年間で一時間ほど増加しています。ゲーム中毒やスマホ中毒は、今後、深刻な影響を及ぼすとの指摘もありますが、ICT教育を積極的に進めようとする文科省からは、ゲーム機器やスマホを規制する動きは出ていません。

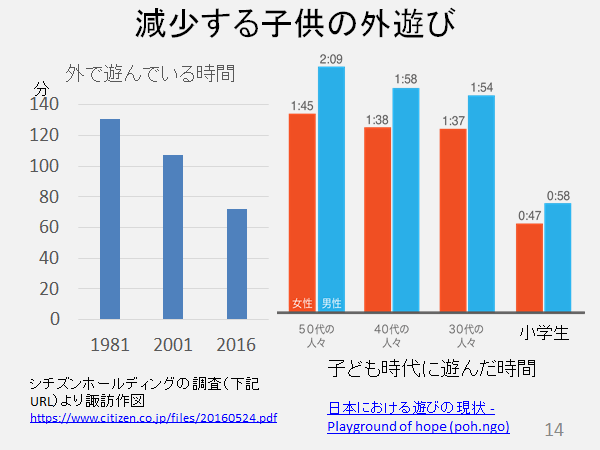

ゲーム機器の普及とともに、スマホの使用時間増が加わり、子どもたちの外遊びの時間は急速に減少してきています。今の子どもたちの外遊びの時間は、親の世代の半分ほどです。外遊びや自然との触れ合いの減少は、感性や認知機能の発達を低下させる可能性もあり、将来的に大きな問題を引き起こす恐れがあります。したがって、私たち環境教育の関係者は、子どもたちが屋外で活動にもっと多くの時間を使うよう、訴えていますが、文科省も各家庭も、子どもたちの学力向上にばかり関心を寄せ、野外活動や充実した外遊びにあまり関心を寄せていません。しかし、あとで述べるように、しっかりと遊ぶほど学力も向上することは、色々な研究で確かめられています。

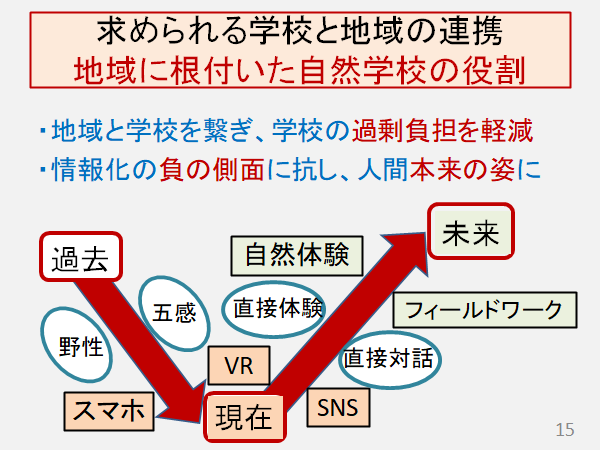

これからの学校教育に不可欠と考えられる学校外との連携では、自然学校に期待される部分も大きくなります。地域と学校を繋ぎ、学校の過剰負担を軽減するうえで、自然学校は大きな役割を果たすことになるであろうと思っています。また、情報通信技術の発達によって、自然との触れ合いが減り、育つべき感性が十分に育たないといった、情報化の負の側面に抗したり、人間本来の姿に戻すという重要な役割もこれからの自然学校には期待されています。

では世界の学校教育の潮流はどのように変化してきたのでしょうか。過去30年ほどに限定して大きな変化を見ていきます。

世界の教育は約30年前、「何を学ぶか」という内容中心の教育から「どのように学ぶか」という学習方法重視に変化し、アクティブ・ラーニングが基調になりつつあります。その背景にあったのは情報通信技術の進展で、個人が知識を集積すること以上に、コミュニケーション能力や対話、協働が重要になったことを意味しています。そして、約20年前からはOECD主導で「何ができるか」というコンピテンシーを重視する教育課程に移行してきています。

OECDは自由主義経済の発展を目指す国際組織ですが、かねてより教育の在り方に注目し、2000年からはPISA調査を行っています。1999年にOECD が立ち上げたDeSeCoプロジェクトは、社会のどのような変化に対しても適応できる汎用性の高い鍵(キー)となる能力・キー・コンピテンシーを提示し、教科の知識修得中心であった学校教育を大きく揺るがしました。キー・コンピテンシーの柱となっているのは「異質な集団で交流する」という社会性、「自律的に活動する」という主体性、「相互作用的に道具を用いる」という情報技術の活用などのスキル獲得の三つですが、「21世紀社会を生き抜くうえでの必須要素」と見なされたことで、コンピテンシー・ベースの教育改革が世界中で進行しました。

例えば、シンガポールのカリキュラム改革では、従来の教科中心のカリキュラムから一変し、「市民的リテラシー」「国際感覚・異文化に対応するスキル」「批判的・創造的思考力」「コミュニケーション・協働性・情報に関するスキル」といったコンピテンシーの獲得が、学校教育の中心に位置づけられています。

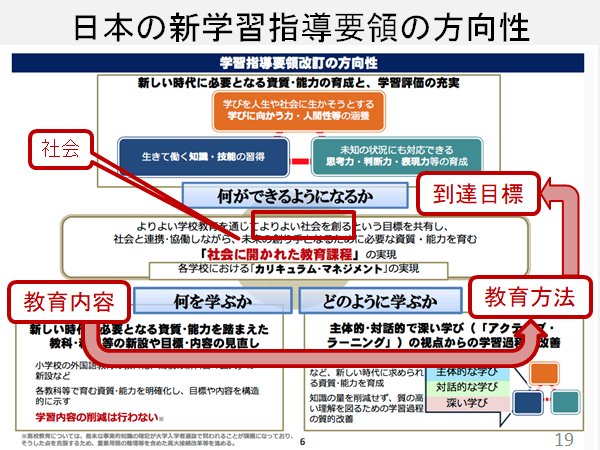

実は、日本の新しい教育課程でも、「何ができるようになるか」というコンピテンシーの獲得を最終的な到達目標に位置づけています。ただし、既存の教科集団への配慮なども働き、「何を学ぶか」という教育内容も三本柱の一つに位置づけており、しかも「学習内容の削減は行わない」と宣言してしまった結果、のちに述べる「カリキュラムオーバーロード」に直面することになります。

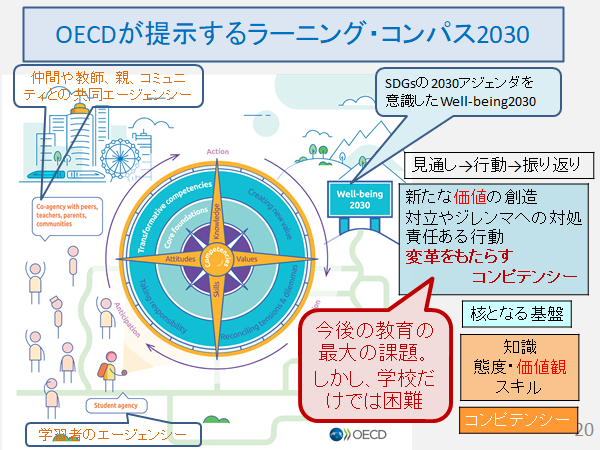

キー・コンピテンシーを提示したOECDが2019年に提示した「ラーニング・コンパス2030」 は、今後の世界各国のカリキュラム改革を促し、これまでの学校教育の姿を「すっかり変える(transform)」に違いないと考えています。世界が今、何よりも必要としているのが「変化に対応する教育」から「変化を起こす教育」への転換で、OECDがそれを大胆に打ち出した判断しているからです。

図の中央に大きく描かれているのがまさにコンパス(羅針盤)です。左下の学習者が手に持ったコンパスを活用しながら、右上のWell-being 2030 という到着目標に向けて、多様な道筋の中から適切な道を選択して歩んでいこうとする姿が描かれています。Well-beingの意味は、個人の場合は「健康で充足した生」というニュアンスですが、OECDの刊行物を読むと、持続可能で正常に機能する「社会的Well-being」がより重要な到達点と認識されています。

コンパスに注目すると、磁針の部分には「知識」「態度」「スキル」「価値観」という従来から重視されてきたコンピテンシーが書かれています。しかし、より注目すべきは、コンパスの盤面に記されている「新たな価値の創造」「対立やジレンマへの対処」「責任ある行動」の三つからなる「変革をもたらすコンピテンシー(Transformative competencies)」です。冒頭に述べた「変化を起こす教育」への転換がこの言葉にはっきりと表出されています。SDGsとも共通するのはこのtransform(すっかり変える)という点です。

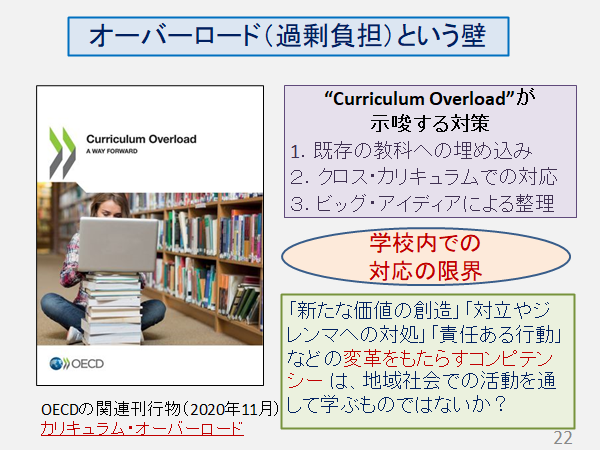

Education 2030 プロジェクトが提示したラーニング・コンパス2030は、SDGsの達成に対して、教育という側面からしっかりとサポートするものと言えます。しかし、過剰負担が教育現場に押し寄せることは必然で、OECDでも、2020年11月に“Curriculum Overload A Way Forward”を刊行して、カリキュラムの拡大と過剰負荷を最小限に抑える対応例を提示しています。しかし、日本の教育現場を想定した場合、学校内での対応には限界があります。「新たな価値の創造」「対立やジレンマへの対処」「責任ある行動」などの変革を起こすコンピテンシーは、地域社会での活動を通してこそ身についていくものであろうと思われます。そういった意味でも、学校と地域の連携は今後いよいよ重要になってきます。

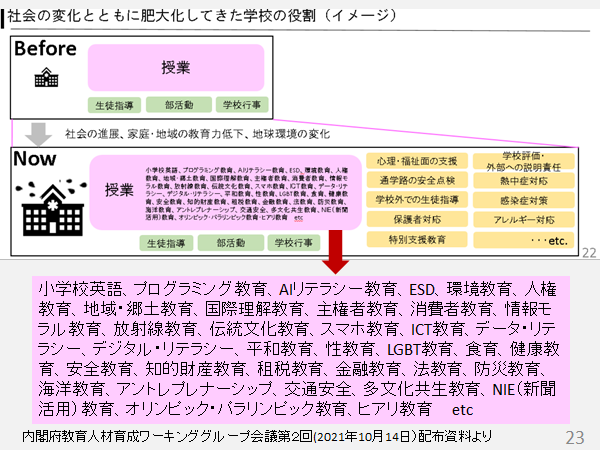

このオーバーロード問題には、文科省も正面から取り組む姿勢を示しています。このスライドの上半分は内閣府の教育人材育成ワーキンググループの会議の資料として提示されたものです。どれだけ今日の日本の学校教育が対応しなければならないかを示したものです、ピンク色の「授業」に関わる部分はあまりに多岐にわたっており、読み取りにくいので、下半分に打ち直して拡大してみました。

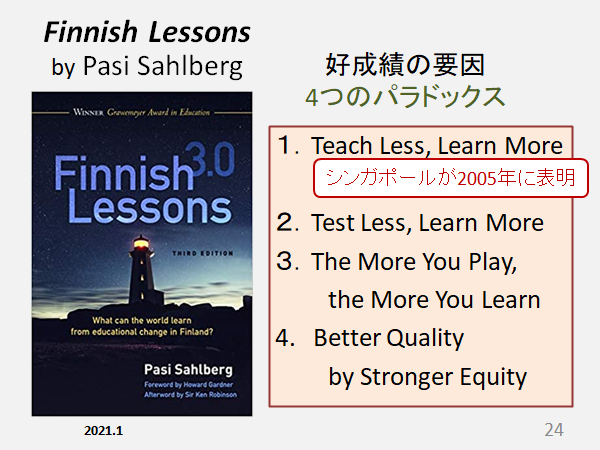

過剰負担対策として参考になるのが、Pasi SahlbergのFinnish Lessons『フィンランドの教訓』に書かれている4つのパラドックスです。教えることやテストを減らし、遊ぶ時間をしっかり確保したことが、フィンランドのPISA調査などでの好成績につながっているとSahlberg氏は強調しています。

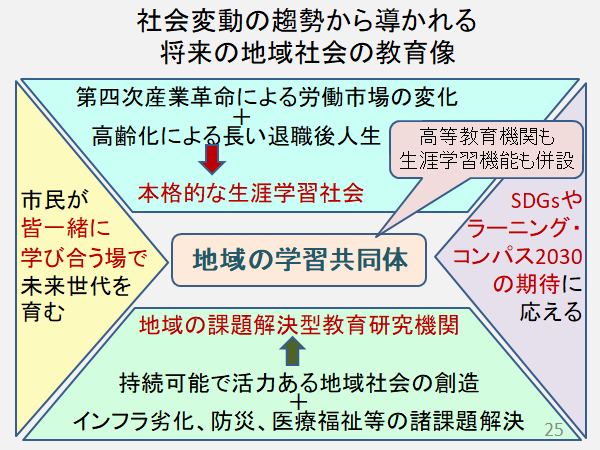

SDGsやOECDの「ラーニング・コンパス2030」は、2030年という近未来のあるべき姿を描いていますが、もう少し先を見越した50年後の地域社会における教育像を考えてみます。

現代の社会の変動はどんどんスピードアップしていますが、50年後に持続可能な社会の構築が実現できていたとしたら、おそらく今日の激変を乗り越え、ある程度安定した「安定社会(定常社会)」となっているはずです。また、意識的に「安定社会」を目指さねば、持続可能な社会の構築には至らないと思われます。

50年後には、少子高齢化がさらに進み、地域が抱える課題はますます大きくなっているでしょうが、それとともに、いよいよ生涯学習が重要とされる時代となっているはずです。本格的な高齢化社会が到来し、「人生百年」を謳歌する元気なリタイア層が、健康で充実した生(Well-being)を求めているはずです。また、「AIとIoTが多くの職業を駆逐する」といわれる第四次産業革命後の社会で生き残るには、青少年期に集中的に行う今日の学校教育での学びでは耐用年数が短すぎて通用しなくなり、社会人となった後も継続的に学び続けざるを得なくなっているはずです。

このような社会の変動の趨勢から導かれる生涯学習社会における学びの場の全体が、「地域の学習共同体」で、教育機関と地域社会との様々な協力・支援関係が有機的に結びつき、その境界もあいまいなものになっているはずです。また、「地域の学習共同体」の中核部分である学校も、乳児段階から幼稚園・保育園段階、そして初等中等教育段階から高等教育段階あるいは生涯学習段階という、従来の学校段階の間の壁が希薄になっている姿を描くことができます。

50年後の「安定社会」となっている地域の教育像である「地域の学習共同体」は、日常的に地域の人々が子育てを手伝い、幼児を見守り、児童生徒の学びを支援し、高等教育機関や生涯学習機関の運営に協力する姿が展開されているというものです。

「地域の学習共同体」を意図的に誘導する過程を描くと、例えば以下のようになります。

1.地域の学齢人口の減少に伴う学校統廃合に当たって、隣の町村の小学校同士、あるいは中学校同士が水平的に統合されるのではなく垂直的な統合で小中一貫校が作られる。

2.それぞれの小中一貫校に、高校普通科改革で設置が可能になった地域探究科の分校を設置する。分校の在籍者は1学年20人規模が適当であろう。高校の分校の生徒は地域での探究的な学習をおこなうとともに、週に2日ほどは本校で教養科目やSTEAMの基礎的な学習を行う。 3.そのようにして誕生した地域の小中校一貫校に、(大学設置基準の大幅緩和で開設が可能になる)地方分散型低学費大学の地域キャンパスが設けられ、小中高大一貫校が作られる。その大学部分は地域の生涯学習センター的な機能も果たす。そして、地域と小中高大一貫校との協力・連携が進み、両者を隔てる境界が意識されなくなることで、「地域の学習共同体」が誕生していく。

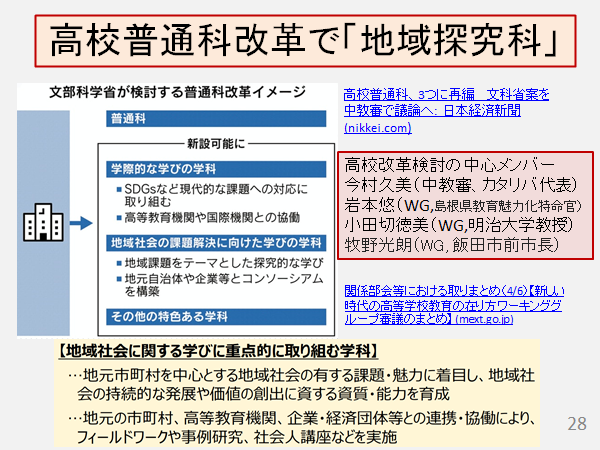

このスライドは、高校普通科改革で開設が可能になった「地域探究科」についての新聞記事や文科省の審議のまとめを切り貼りしたものです。その議論を牽引したのが「新しい時代の高等学校教育ワーキンググループ」です。その中心メンバーには、これからの日本の教育を新しい方向に牽引すると目される40歳そこそこの若手が登用されています。

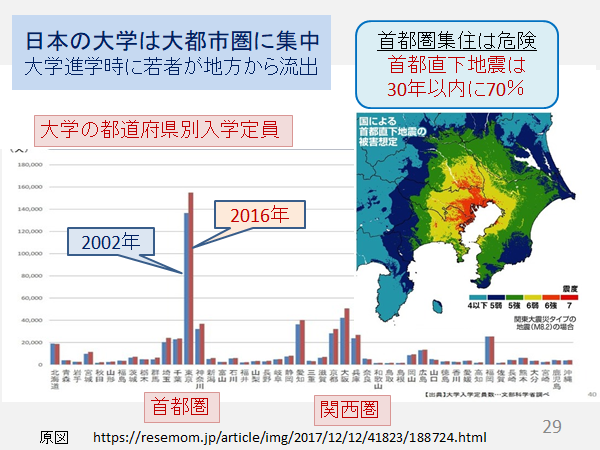

日本の大学は大都市圏に集中しており、大学進学時に若者が地方から流出し、半分以上は地方に戻ってきません。一方、首都圏直下地震は30年以内に70%発生と予測されており、首都圏集住は危険です。また、大都市圏ほど出生率が低く、若者の首都圏集住は、人口減少を加速させている要因の一つです。

日本の大学は、もっと地方に分散させるべきですし、50年後には、大学生の多くが「地域の学習共同体」に包含された地方の分断型キャンパスで学んでいる姿が望ましいと思います。

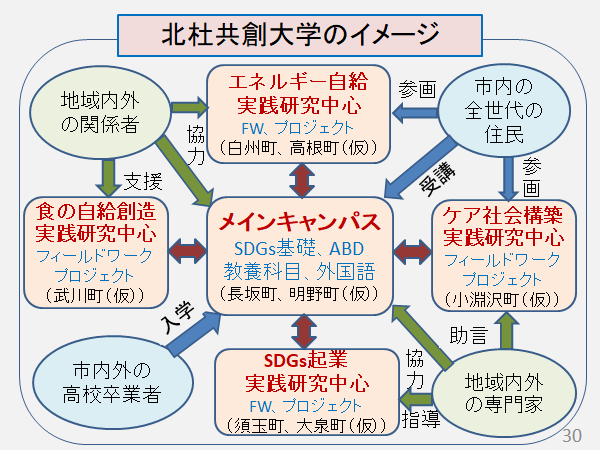

このスライドは、「地域の学習共同体」の一角となる地域分散型の大学を私が住む山梨県の北杜市に開設するとして描いたものです。

地域の大学に多くの若者を呼び込むためには、低学費化は絶対に必要な条件です。低学費大学実現には人件費の圧縮も必然で、そのためには地域のインテリ・リタイア層や半農半X層に、ボランティア同然で授業運営に協力してもらったり、MOOCs(大規模無償オンライン講座)などを厳選して活用する、これまでの大学の枠組みと違ったものとなります。

日本の場合、明治以降、高等教育研究機関はもっぱら首都圏や大都市に作られ、様々なイノベーションの大部分は、首都圏や大都市で生み出されてきました。しかし、インターネットによって中央と地方の情報格差が解消されるようになったので、今後、高等教育研究機関が地域(地方)に作られていけば、当然様々なイノベーションも地域(地方)で誕生し、地域(地方)から発信されていくことになります。そのことは、同時に地域(地方)の経済的・文化的な活性化につながるはずです。

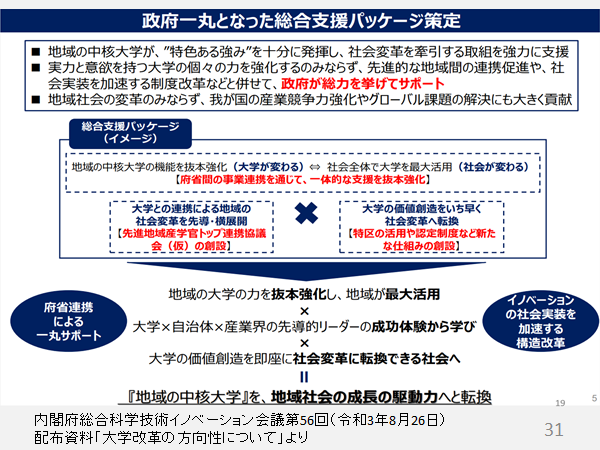

学齢人口が減少し、地方の大学の人気が低迷している中で、地方分散型の大学を新たにつくっていこうという構想は論外と思われるかもしれませんが、実はこのスライドに見られるように、この数か月、地域の中核となる大学を支援し、地域社会の成長の駆動力にしようという議論が活発化しています。

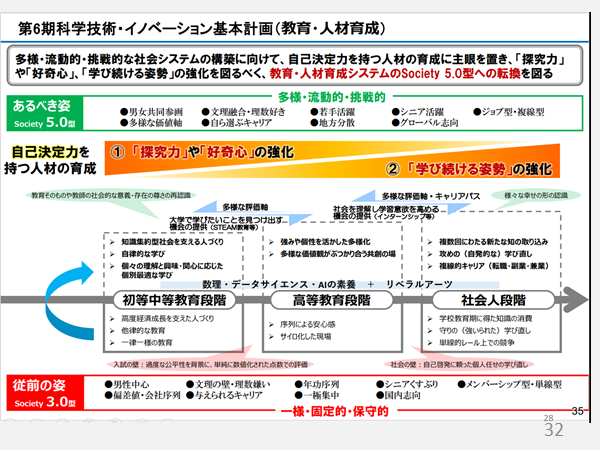

また、このスライドは今年の4月から5年間を見据えた「第6期科学技術・イノベーション基本計画」の教育・人材育成の方向性を内閣府が取りまとめたものです。小さな文字で書かれていますが、「Society5.0 型のあるべき姿」として地方分散とかシニア活躍といった、北杜共創大学の構想の根底にある考え方と一致するものが書かれています。

また、下半分には、初等中等教育段階から高等教育段階を経て社会人段階へと貫く姿が描かれています。直接的にはイノベーション人材を生み出すことが念頭に置かれているのかもしれませんが、各学校段階の壁を取り払っていこうという姿勢には、先に述べた「地域の学習共同体」に通じるものも感じています。

いずれにせよ、日本の学校教育もこれから急速に変わっていくと見ています。