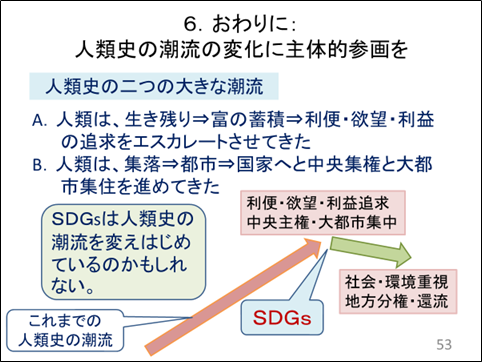

前回の寄稿の最後に「「学校教育の在り方を根本から見直す」方向に早く舵切りを」と書きました。ではどのような「見直し」が求められるかについて、少しずつ書いていこうと思っています。その第1回目は「大学改革」です。大学を最初に取り上げるのは、今日の日本の大学の在り方が、特に「競争」から抜け出せない大学入試が、初等中等教育にまで大きなゆがみをもたらしていると考えているからです。そこで今回は、SDGs時代にあって「競争」から「共創」への転換が求められているにもかかわらず、従来の大学の在り方を固守しようとしている大学教育政策を取り上げます。

大学教員の大量失業を招きかねないMOOCsの普及

コロナウイルスの感染拡大でZOOMを使った遠隔授業を強いられた大学の元同僚の多くから、

「諏訪さんは本当にいい時に定年退職できてよかったですね。目の前に学生のいない授業は大変。倍は疲れる。世間話もなかなか挟めないし、伝わったかどうかの確認もできないし、・・・」

という嘆きをZOOM飲み会で聞かされました。そして、夏の免許更新講習の打ち合わせで、ある大学教員はこんな感想を漏らしました。

「ZOOMでの講義が当たり前になると大量の大学教員が失業するんじゃない?だって、同じような内容で分かりやすくて面白い授業がネット上にアップされていって、それを選択しても単位になるとなったら、みんなそっちに流れるでしょ。『あの先生の授業って退屈、時間の無駄』といった情報はすぐに学生の間に流れるから」

大学側も、卒業に必要な単位の何割かはネット上の講座の受講で代替OKとした方が、人件費の節約になるので、大学教員の大量失業はありうることなのです。

オンラインで誰もが無料で受講できてしまうMOOCs(Massive Open Online Courses:大規模無料公開オンライン講座)がすでにアメリカでは爆発的に増加しており、日本でも今回のコロナ禍で急増しそうな気配です。

MOOCsは、インターネットで配信され、無料でアクセスでき、誰でもが登録でき、入学手続きも不要な講座です。講座を修了し、合格と評価された受講者は修了証明を取得することができます。ただし、修了証明の入手については有料のものもあります。

MOOCsの多くは大学が作成し、大手のプロバイダーが配信しています。スタンフォード、MIT、ハーバードといった超一流の大学も活発にMOOCsを作成しています。このMOOCsは、高等教育へのアクセスが困難な国や地域、低所得階層にとっては福音ともいえるもので、SDGsの目標4「高い教育をみんなに」の実現に貢献するものともみなされています。

MOOCsが日本の大学の在り方を根底からくつがえす?

MOOCs の爆発的な普及は、ある特定の大学に入学し、その大学が開設する講義をセットで受講しないと卒業に必要な単位そろえることができない、という日本の大学制度の根幹を崩壊させるかもしれません。そしてそれは10年以内に起きるかもしれません。

もしも、様々な大学が提供したMOOCsの修了証明を相当数取得し、相応の力量を獲得した人が次々と誕生したら、そして、そのような人を企業が大卒者と同等に採用することとなったら、「大卒」の資格を取るために高額の授業料を払う人は激減することになります。

初等中等教育の新学習指導要領では「何ができるようになるか」を「何を学ぶか」「どのように学ぶか」以上に重視しています。同様に高等教育においても、どの大学を卒業したかよりも、「何を身につけることができたか」への転換が示唆されています。

本当に「何を身につけているか」で評価される時代になったら、大学のパッケージされた講義で卒業単位をそろえる必要はなくなります。MOOCsの豊富な品ぞろえの中から受講者が選択して受講し、大卒者と同等のものを身につけることができれば授業料の負担はなくなりますし、わざわざ東京で下宿したりアパートを借りる必要もなくなります。

しかし、文科省や中教審の、少なくとも高等教育関係者はそのような時代が10年後にやってくるかもしれないなどとは、夢にも思っていないようです。それともそのような悪夢を決して実現させないぞ、という固い決意で臨んでいるのかもしれません。

「2040 年に向けた高等教育のグランドデザイン」答申

2018年11月に中央教育審議会から「2040 年に向けた高等教育のグランドデザイン」(答申)が出されました。

その答申では、

世界の高等教育においては、国内の教育機会の提供の段階から、近隣諸国を含めた域内の教育機会の提供の段階を経て、高等教育がまだ充実していない地域での教育機会の提供の段階、そして、MOOC(Massive Open Online Course:大規模公開オンライン講座)をはじめとするオンラインでの教育機会の提供の段階へと在り方の多様化が進み、広がりを見せている。この変化を踏まえれば、高等教育システムは、国、地域を越えて展開される「オープン」な時代を迎えていると言える。

とMOOCに触れてはいますが、その書き方には危機感は感じられません。

そして、相変わらず効果が乏しい「質保証」に多くのページを割いています。1991年の大学設置基準の大綱化以降、大学に改革を促す答申は7回出されていますが、そのたびに「質保証」という名目の規制強化打ち出されました。しかし、それがほとんど効果を発揮していないことと、「質保証」にこだわる真の理由についての推測を『学校3.0×SDGs』(2020年2月、キーステージ21)に書いたことがありますので、以下に該当部分を転載します。

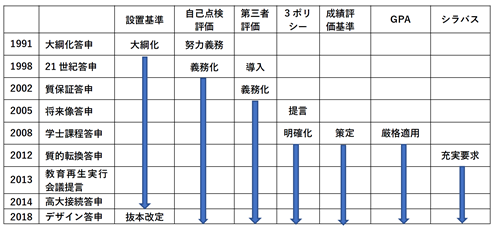

大学の開設について様々な条件を定めたものに大学設置基準がある。大学設置基準は、1991年に大幅な規制緩和と言ってよい大綱化が行われた。しかし、それ以降、表1に示したように、「自己点検評価」「第三者評価」「3ポリシー導入」「成績評価基準導入」「GAP」設定」「シラバス記述の厳格化」というように、目まぐるしく規制を強化していった。

では何のために規制を強化するのかというと、これまでの大学の質保証に関する中教審答申に書かれたことを一言で言うならば、「今の大学生の学修時間が短すぎるので、改める必要がある」ということであった。それでは、規制強化によって大学生の学修時間が改善されたかというとそうではない。2018年11月に出された「2040年に向けた高等教育のグランドデザイン」を答申においても、「学生の授業出席時間の平均が1週間当たり約 20 時間、予習・復習の時間の平均は約5時間にとどまっており、授業以外の学修時間が非常に短い」と記述されており、過去の規制が何ら効果を発揮しなかったことを自ら認めてしまっている。では本当は何のために規制を強化しているのかというと、学齢人口減少下で、既存の大学の経営基盤を危うくさせる新構想の大学の新規参入を困難にするためと疑わざるをえない。既存の大学の既得権の擁護に真の目的があって、「大学生の学修時間の向上⇒大学生の質の向上」は、二の次であったと思われる。

上の表中の1998年の「21世紀答申」の正式な名称は、「21 世紀の大学像と今後の改革方針について―競争的環境の中で個性が輝く大学―」です。まさに新自由主義的な発想で、競い合わせれば活力が生み出されるという「競争」のプラス面ばかりが強調されたものでした。「競争」を基調とする政策の強要が大学教育にどれほどのマイナスの影響を与えるか、そして「競争」を当たり前とする大学入試制度が、高等学校以下の教育どれほどゆがめてきたか、にまったく頓着していません。

「グランドデザイン答申」の評価すべき点と物足りなさ

大学に関する答申の基調は、その後も大きく変えられることはなく、今回の「グランドデザイン答申」でも、「国際競争」「経済競争」「大学間競争」などの文字が散りばめられています。ただし、今回の「グランドデザイン答申」では、トーンが若干変化しており、「既に人類が抱える課題は国境を越えたものとなっており、人類の普遍の価値を常に生み出し、提供し続ける高等教育を維持・発展させるためには、質を向上させるための切磋琢磨は必要であるが、国内外で機関ごとにただ「競争」するのではなく、課題解決等に協力して当たるための人的、物的資源の共有化による「共創」「協創」という考え方により比重を置いていく必要がある。(p.5-6)」といった記述も登場しています。

また、「2040 年頃の社会変化の方向」では、(SDGs が目指す社会)を、(Society5.0、第4次産業革命が目指す社会)や(人生100 年時代を迎える社会)、(グローバル化が進んだ社会)よりも前に位置づけて記述しています。

さらに、地方創生という観点から、地域の高等教育機関が中核となる「地域連携プラットフォーム(仮称)」の構想を打ち出し、2020年3月にはそのガイドライン案が公表されています。この「地域連携プラットフォーム(仮称)」構想については、稿を改めて述べたいと思っています。

以上のように、「2040 年に向けた高等教育のグランドデザイン」答申では、評価すべき点もあります。しかし、大学入学制度が2040年にはどのような姿になっているべきか、ということについても、また、そもそも2040年の時点で日本の高等教育がどのような姿になっているのかについてもまったく語られていません。現在の高等教育の抱える課題を克服していく方向性は示されていますが、あくまでも現行の制度の延長線上のものでしかありません。これから20年後の社会の大変化をほとんど想像できていない、まさに「貧困な想像力」を露呈してしまったものと言わざるをえません。

20年後の初等中等教育が依然として大学入試によってゆがめられている、という事態を避けるためには、文科省や中教審の描いている姿ではない、場合によっては、文科省の認可や学校教育法第1条校ではない高等教育機関が今後続々と誕生し、それが主流になっている必要があるかもしれません。