―7月24日の特別講演会で伝えたかったこと―

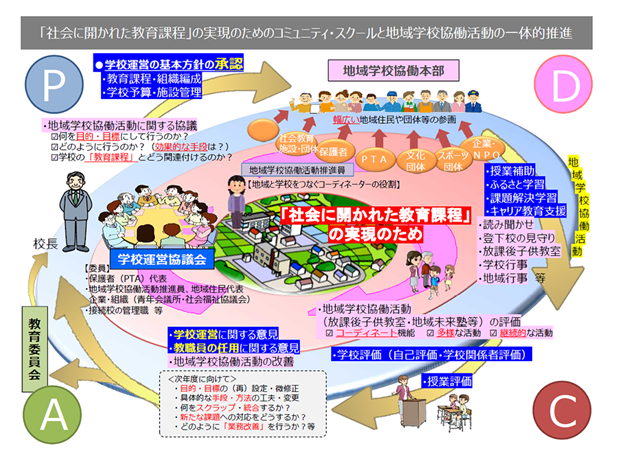

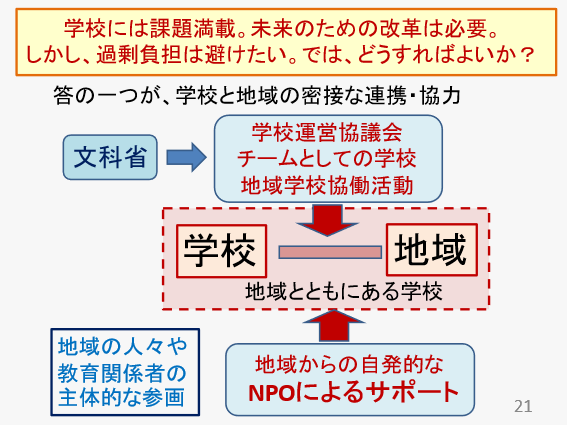

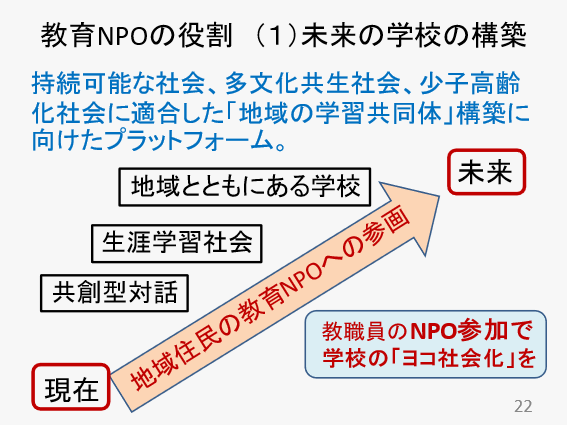

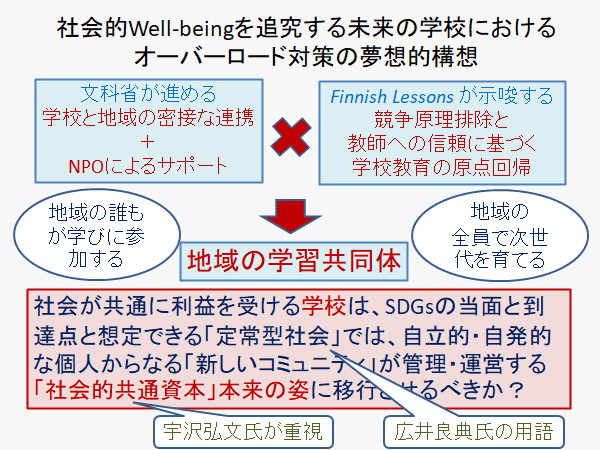

学校には課題満載。未来のための改革は必要。しかし、過剰負担は避けたい。では、どうすればよいのでしょうか?文科省が提示している一つの答えが学校と地域の密接な連携・協力です。今回の学習指導要領改訂のキャッチコピーとして「社会に開かれた教育課程」を掲げたのは、かつての地域社会との間に高い壁を設けていた学校との決別の強い意志とも言えます。学校と地域の連携・協力については、1995年の中教審に対する文部大臣諮問に「学校・家庭・地域社会の役割と連携の在り方」に盛り込まれて以降、学校評議員制度や学校支援ボランティア制度、さらに「学校運営協議会」や「チームとしての学校」などの仕組みが整備され、かつての「地域に開かれた学校」という言い方が、「地域とともにある学校」に変わり、「連携・協力」も「連携・協働」が使われるようになっています。筆者自身も杉並区立西田小学校の学校運営協議会の会長を5年近く経験し、学校と地域の協力・協働が、学校が抱える様々な負担軽減にも大きな役割を発揮してきていることを実感しています。しかし、それがしっかりと根付くには、いわば上からの政策とともに、地域関係者や当該学校関係者の自発的・主体的な参画によって立ち上げられたNPOによる下からのサポートが求められるようになっていると感じています。

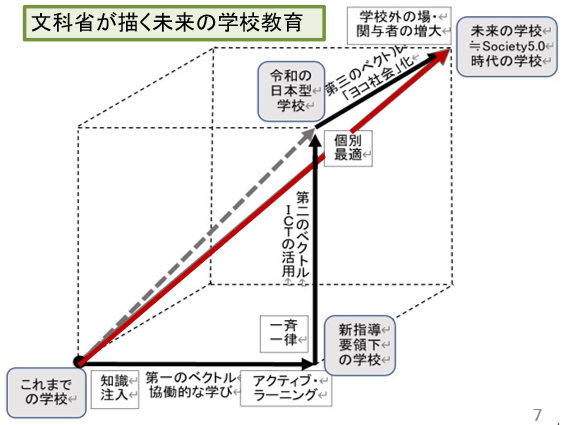

学校をサポートするNPOの役割としては、例えば指導の困難な子どもたちの増加への対応や、学外人材との橋渡しなど、学校が現在直面している課題への対応などがあります。しかし、多様な人々から構成されがちなNPOは、「タテ社会」の傾向のつよい学校の「ヨコ社会化」に貢献すると思われます。特に教職員が、自分の居住地域の学校サポートNPOに参加したり、以前の勤務校のNPOに加わって学校をサポートすると、教員の交流関係が学校外にひろがり、7枚目のスライドで示した未来の学校(≒Society5.0 時代の学校)を担うにふさわしい資質を身に付けていくことが期待できます。近未来の持続可能な社会、多文化共生社会、生涯学習社会に適合した学びの場として筆者は「地域の学習共同体」を構想していますが、そのような未来の学びの場の構築のためにも、教育サポートNPOの普及・定着は需要なステップと捉えています。

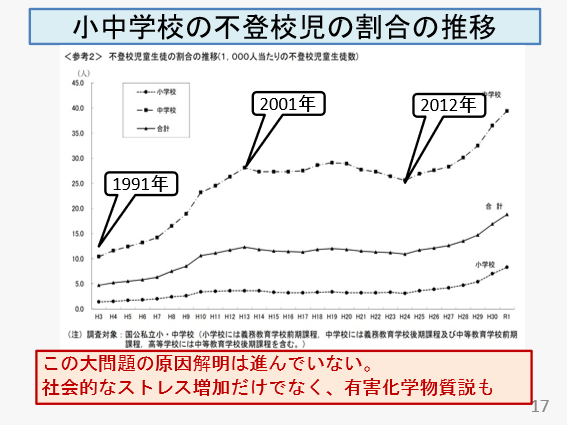

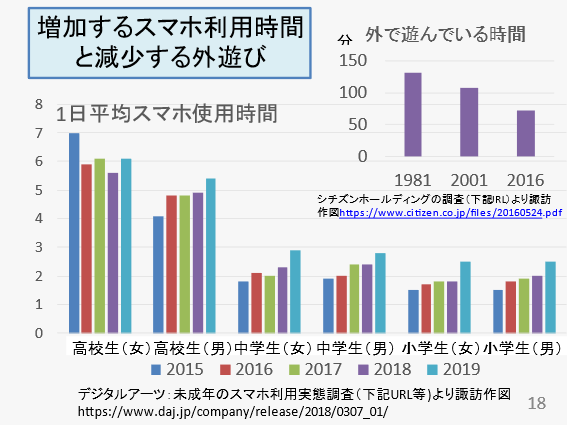

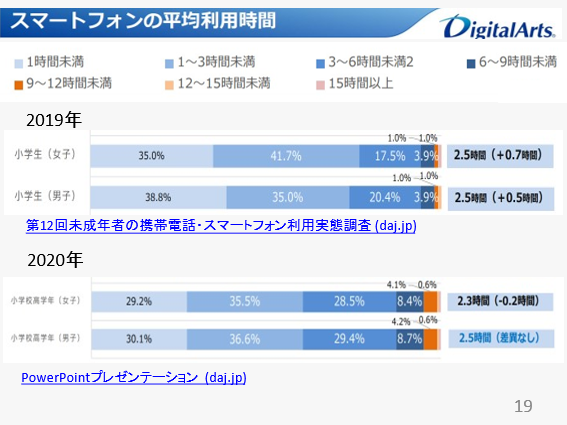

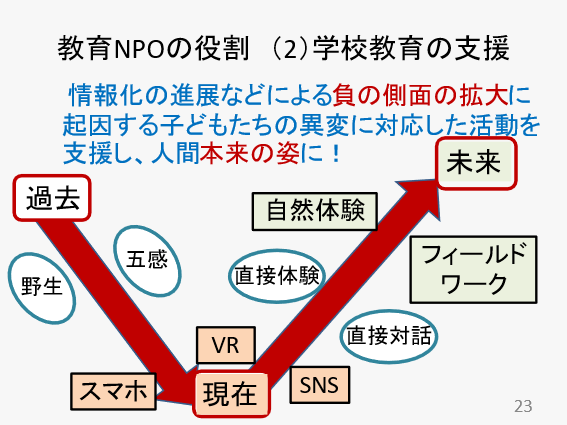

教育NPOの基本的な役割は、学校教育の支援です。その範囲は多岐にわたるでしょう。当面、教員の多忙の大きな要因となっている部活動を地域が引き受ける場合、教育NPOが受け皿になることが考えられます。また、スライドの18枚目、19枚目に示したスマホの利用時間の急増や外遊びの減少といった、情報化の進展に伴う負の側面の拡大に対応した活動の支援が重要だと感じています。具体的には、多忙を極める学校では対応しにくいフィールドワークや自然体験などを学校に代わって実施し、子どもたちが人間本来の感性を取り戻したり野生の姿の追体験の支援が求められていると思っています。

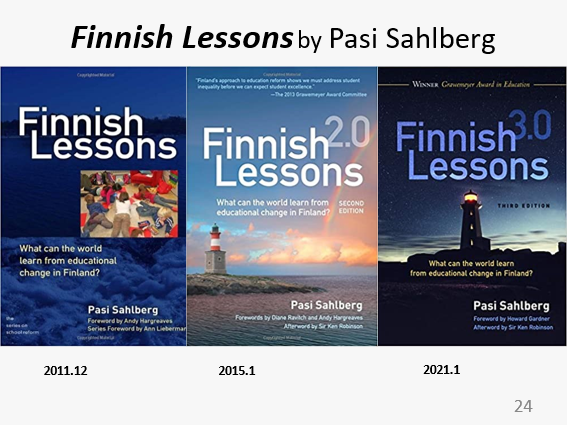

それでは、学校と地域の連携・協働が進み、教育支援NPOが普及・定着していけば、学校・教師・児童生徒のオーバーロードは解消されるのでしょうか?学校教育の在り方の根本に、勘違いや攪乱要因が作用して、様々なストレスやオーバーロードをもたらしているのではないでしょうか。そのことに気付かせるとともに、具体的な処方箋を示してくれていると感じたのが、パシ・サールベリー氏が著したFinnish Lessons (フィンランドの教訓)です。2011年の初版の後、2015年に第2版、2021年1月に第3版が出版されています。

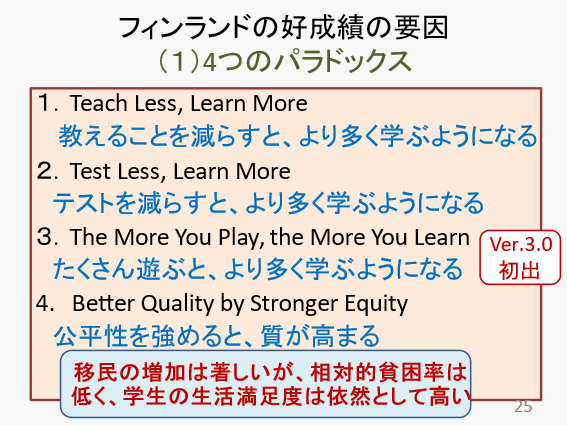

フィンランドは、2000年にOECDが実施した最初のPISA調査で、読解力で世界第1位、科学的リテラシー、数学的リテラシーでも世界3位と4位という好成績を示し、世界中の教育関係者から注目された国です。著者のパシ・サールベリー氏は、教職経験を経た後、フィンランドの教育行政に関与するとともに、その後OECDや世界銀行で世界各国の教育の実態に精通するようになった人で、その経験からフィンランドの好成績の要因を絞り込んでいます。その第1番目が4つのパラドックスで、とりわけ1番目の「教えることを減らすと、より多く学ぶようになる」と2番目の「テストを減らすと、より多く学ぶようになる」は、これまでの学校教育関係者の多くが思い込んでいたことに反するものだけに注目されました。3番目の「たくさん遊ぶと、より多く学ぶようになる」に2021年出版の第3版で初めて登場したものです。フィンランドは、過去20年間に相当数の移民を受け入れており、PISA調査では、じわじわと順位を下げていますが、依然としてEU諸国の上位に位置しています。

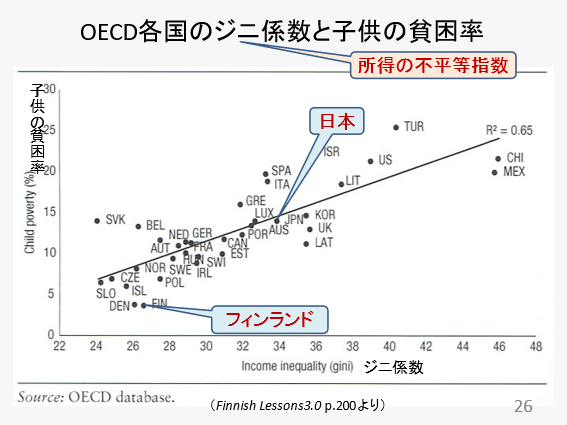

この図は、OECD加盟各国のジニ係数(=所得の不平等指数)と子供の貧困率を示したものですが、フィンランドはいずれも低い水準で、公平性の高い国家といえます。パシ・サールベリー氏はパラドックスの4番目として、経済面でもまた教育面でも公平性を高めることが学びの質を向上させると指摘しています。

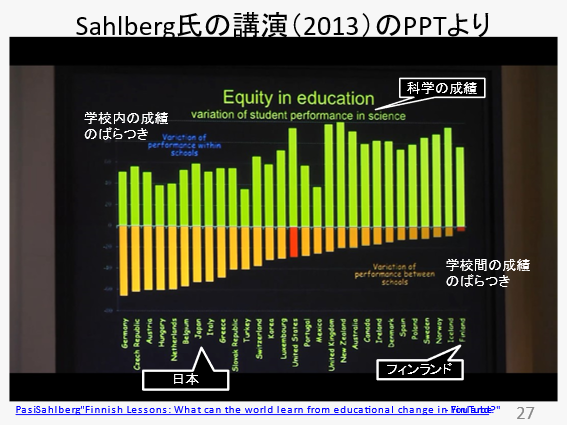

この図はFinnish Lessonsには掲載されていませんが、Youtubeにアップされたパシ・サールベリー氏のアメリカでの講演で提示されたものです。PISA調査の科学的リテラシーの成績をみると、フィンランドの学校内での成績のばらつきは小さくありませんが、学校間の成績のばらつきが極めて小さいことがわかります。これは、フィンランドが、地域間の経済格差による教育格差が小さく、私立学校がほとんどなく、公立校でも学校選択制度がないというような公平性を貫いていることでもたらされており、結果的に国家全体としての教育の質を高めているとパシ・サールベリー氏は説明しています。

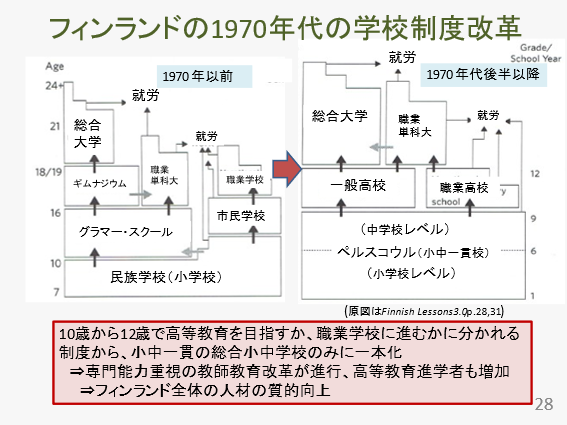

学校間のばらつきを小さくさせているもう一つの重要な要因は、フィンランドの現在の学校制度にあります。この左側の図は、1970年以前のフィンランドの学校制度で、10歳から12歳の段階で高等教育を目指すか、職業学校に進むかに分かれる制度が採られていました。しかし、1970年代の学校制度改革で、右側の図のように小中一貫の総合小中学校ペルスコウルのみに一本化され、校区内に住む子どもたちは校区内のペルスコウルに通うことが原則とされました。この学校制度改革によって、中学校卒業までの教育の公平性が確保されました。

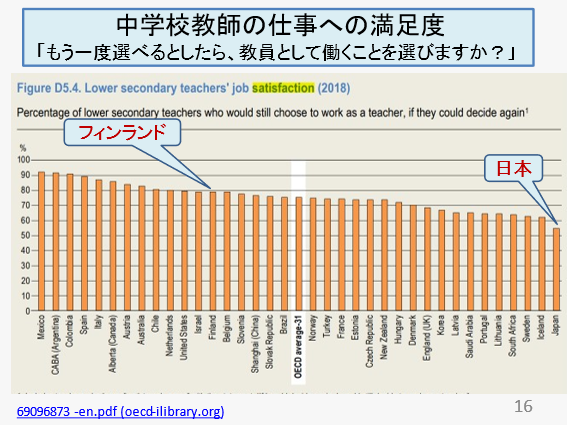

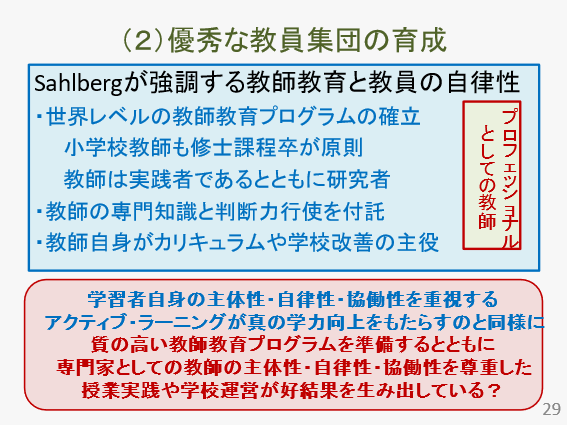

ただし、フィンランドの好成績は、公平性の確保などの4つのパラドックスだけで実現されたものではありません。パシ・サールベリー氏は、“The Finnish Advantage The Teachers”という章を設けて、フィンランドでは教師という職業が高く評価され、将来なりたい職業の最上位にあることを述べています。それとともに、そのような優秀な教員集団が育成されるうえで、①世界レベルの教師教育プログラムの確立し、小学校教師も修士課程卒を原則とし、教師を実践者であるとともに研究者として位置づけていること、②カリキュラムや学校改善の主役を教師に付託し、教師としての専門知識と判断力を行使できるような教師の自律性を確保すること、が重要であると指摘しています。まさに、佐藤学氏が一貫して重視している「専門家としての教師」の集団を生み出すことに成功しています。

学習者自身の主体性・自律性・協働性を重視するアクティブ・ラーニングが真の学力向上をもたらすのと同様に、質の高い教師教育プログラムを準備するとともに専門家としての教師の主体性・自律性・協働性を尊重した授業実践や学校運営が好結果を生み出していると言えるのではないでしょうか。教師を管理するのではなく、教師の主体性・自律性・協働性が発揮される環境作りが日本でも求められていると思います。

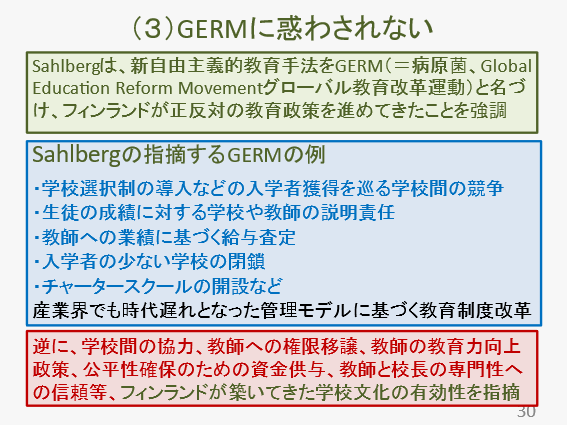

Finnish Lessonsで強調されているフィンランドの好成績のもう一つ要因として、サールベリー氏がグローバル教育改革運動(GERM=病原菌、Global Education Reform Movement、英語読みでは「ジャーム」、「ゲノム」風に読めば「「ゲルム」)と名付けた、新自由主義的な教育手法をフィンランドが採用しなかったことをあげています。GERMの例として、①学校選択制の導入などの入学者獲得を巡る学校間の競争、②生徒の成績に対する学校や教師の説明責任、③教師への業績に基づく給与査定、④入学者の少ない学校の閉鎖、⑤チャータースクールの開設、などが挙げられており、これらに対し、「産業界でも時代遅れとなった管理モデルに基づく教育制度改革」と断罪しています。逆に、逆に、学校間の協力、教師への権限移譲、教師の教育力向上政策、公平性確保のための資金供与、教師と校長の専門性への信頼等、フィンランドが築いてきた学校文化の有効性を指摘しています。

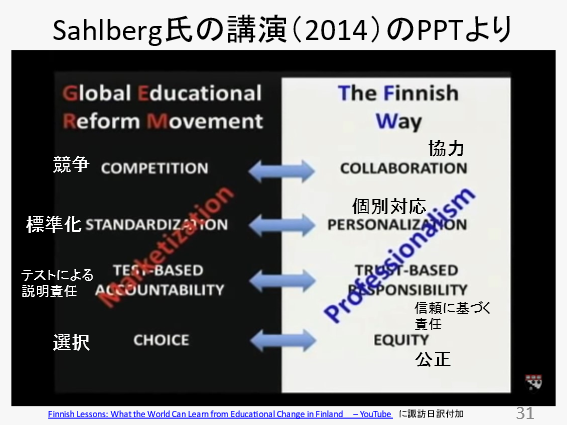

パシ・サールベリー氏は2014年に行った講演で、このスライドに見られるように、GERMとフィンランドの方法を対比させたわかりやすい図を提示しています。日訳を付さなかった斜めの部分、すなわち“Marketization(市場主義)”と”Professionalism(専門性(尊重))“は、対応関係とは言い難いのですが、GERMとフィンランドの方法の違いの重要な点を浮き彫りにしています。

パシ・サールベリー氏によると、フィンランドは新自由主義的な教育改革は受け入れなかったが、①ジョン・デューイの教育哲学、②協同学習(cooperative learning)、③多重知能(multiple intelligences)、④代替教室評価(alternative classroom assessments:標準化されたテストによる評価に代わるポートフォリオ評価など)、⑤ピア・コーチング(peer coaching: ティームティー チングを通した授業改善)、といったアメリカで開発された教育手法を積極的に受け入れていると述べています。

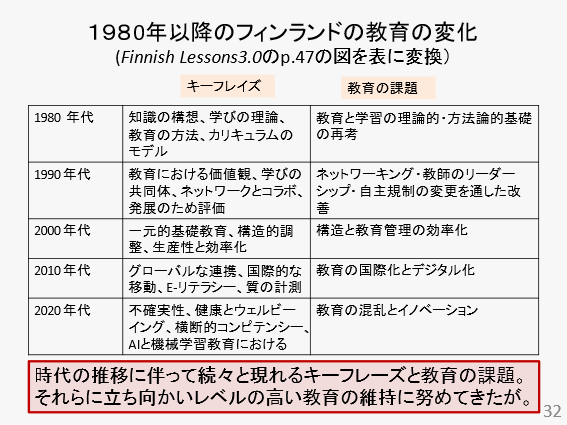

フィンランドの教育制度改革として特筆すべきものは、1970年代の小中一貫総合学校(ペレスコウル)の創設ですが、世界各国と同様に、社会の大きな変動がもたらす新たな教育課題への対応を求められてきました。それらに対し、フィンランドはおおむね適切な対応をして、レベルの高い教育の維持を果たしてきた、とパシ・サールベリー氏は評価しています。しかし同時に、第3版では、二つの問題に対する懸念にも言及しています。その一つは、2010年以降の予算削減によって、学校とクラスのサイズが大きくなり、特別な支援を必要とする子どもたちが取り残されがちになっていること、そしてもう一つは、若者たちがデジタルなメディアやテクノロジーに過剰な時間を費やすというような若者の変化によって、学校での心理的、情動的、社会的、認知的な課題を持つ児童生徒の数が増えてきていることです。情報通信技術の進展の負の影響は、フィンランドでも無縁でないようです。

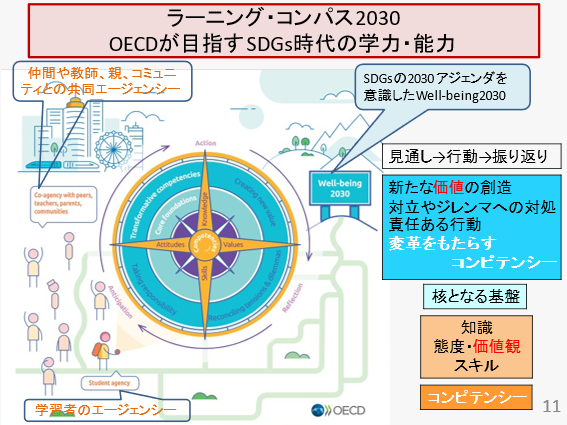

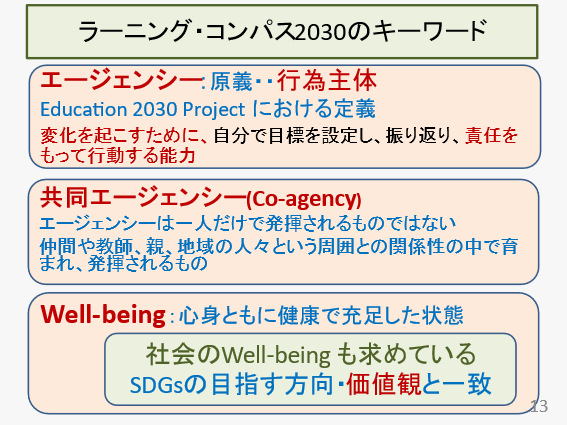

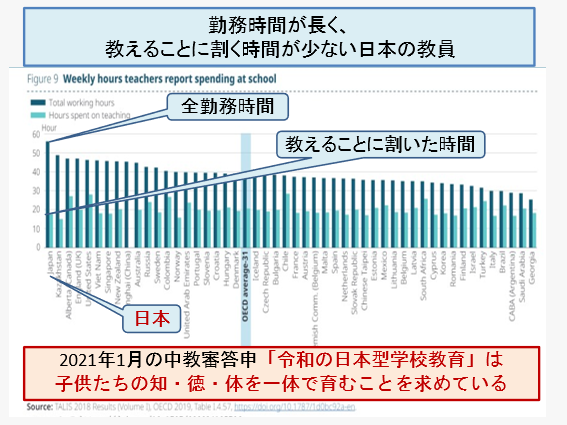

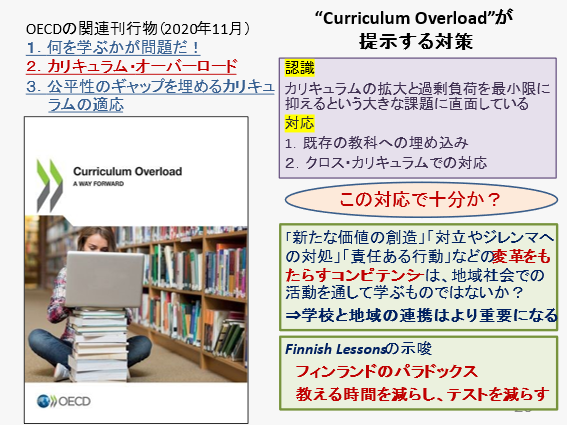

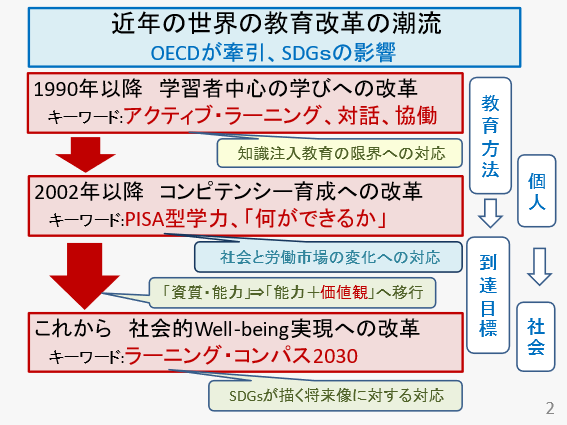

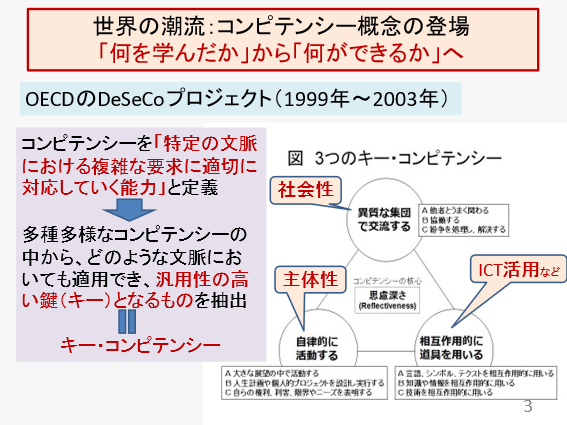

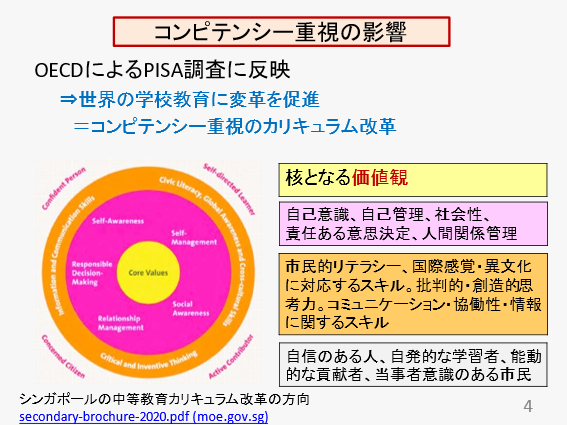

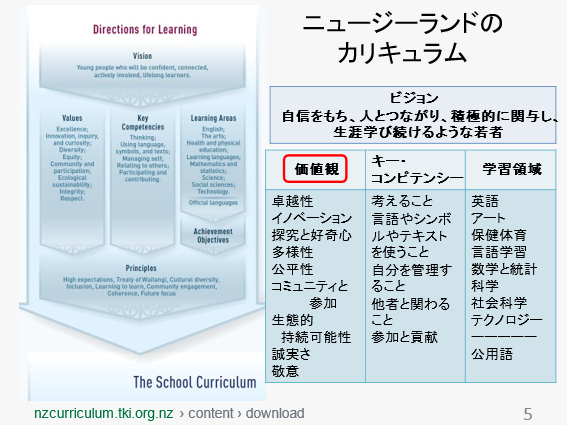

以上述べてきたように、2000年以降、OECDが新たな学校教育の在り方を牽引しようとしており、特にラーニング・コンパス2030が示した「変革をもたらすコンピテンシー」の育成は、SDGsに呼応するものとして画期的なものです。しかし、伝統的に学校が担ってきた教科学習の縮小が進まないまま、新たな教育課題に取り組むことは学校にとっても教師にとっても、また児童生徒にとってもオーバーロードをもたらします。

それでは、そのようなオーバーロードを回避する道はあるのでしょうか?このスライドで示したのは、その可能性を開く一つの方策として文科省も推進している学校と地域の連携・協力・協働、もう一つの方策としてFinnish Lessons が示唆する学校教育の原点回帰を取り上げ、それらを掛け合わせることである程度の効果を発揮しうるではないかという提案です。前者については、上からの政策だけでは不十分で、地域の教育NPOのサポートが重要であり、後者については、競争原理の排除と教師への信頼に基づくカリキュラムや学校改善の権限移譲(エンパワーメント)が眼目と言えます。言い換えると、次の時代の地域社会の担い手を育むという教育の本来の姿に少しずつ意識的に戻していくことと言えるかもしれません。

すでに半世紀ほど経過するかもしれませんが、経済学者の宇沢弘文氏が、社会が共通に利益を受ける自然環境やインフラや制度を「社会的共通資本」とし、学校教育制度もその一つに位置づけています。そして、社会的共通資本の管理・運営については、国や官僚に任すのではなく、社会がその役割を担うべきであると論じています。経済的な発展拡大に代わって持続可能な社会の追究が基調になるSDGs時代はおいては、新たな「定常型社会」の到来も予測されています。そこでは、「社会的共通資本」としての学校は、漠然とした「社会」ではなく、自立的・自発的な個人からなる「新しいコミュニティ」が管理・運営する姿を目指すべきなのではないでしょうか。そこで展開されているのは「地域の誰もが学びに参加する」「地域の全員で次世代を育てる」姿で、名付けるとすれば、「地域の学習共同体」と言えるのかもしれません。(完)