諏訪哲郎

カリキュラム作成に関するフィンランドと日本の違い

2021年10月の「SDGsと学校教育」コーナーで、Pasi Sahlberg(パシ・サールベリ)が2021年1月に刊行したFinnish Lessons 3.0 (「フィンランドの教訓」)の抜粋翻訳をアップしました。その第3章では、フィンランドで教師という職業が医師や弁護士に匹敵する高い評価を受けている理由が縷々述べられています。一言でいうと、教師が高い専門性をもち、それを主体的に発揮しうる職業と見なされているから、ということです。その端的な例が、カリキュラム開発と学校運営計画の作成において教師と校長が中心的な役割を果たしているという点でしょう。フィンランドの教師は、学校内で主体的なカリキュラム作成を託されており、教員養成の過程でそれを遂行できるだけの力量が育まれているようです。日本の小学校教員の大半が学部卒であるのに対し、フィンランドの教師の大半は修士修了です。

翻って、日本の教師の場合はどうでしょうか。長時間労働や保護者からのバッシング等でブラック化が指摘されており、教員採用試験の受験者数は年々減少しています。決して社会的に高い評価を得ているとは言えそうにありません。教師という職業に携わっていることについての本人の満足度はどうでしょうか。日々の子どもたちとの交流に、そして授業を通して子どもたちの成長を確認できて満足しているという教員も多いことでしょう。その一方で、6月15日のこの欄にアップした「若手教員の教職に対する意欲と使命感」で紹介したように、小学校の若手教員の間では、時間の経過とともに教職に対する意欲や使命感が低下しています。主体的に対応できているというよりも、日々やるべきことを何とかギリギリこなしているという若手教員も少なくないようです。自らが担当する授業について、主体的にカリキュラム作成をしている教師の比率は極めて低いと思われます。授業以外の様々な用務に時間を取られ、教材研究の時間確保さえままならないのが実態でしょう。「主体的・対話的で深い学び」が謳われながらも、教科書の内容を、場合によっては指導書に頼りながら教えるという、半世紀以前の授業スタイルが今もなお相当部分を占めているのではないでしょうか。

学校・教師の自律性の低さと主体的なカリキュラム作成能力

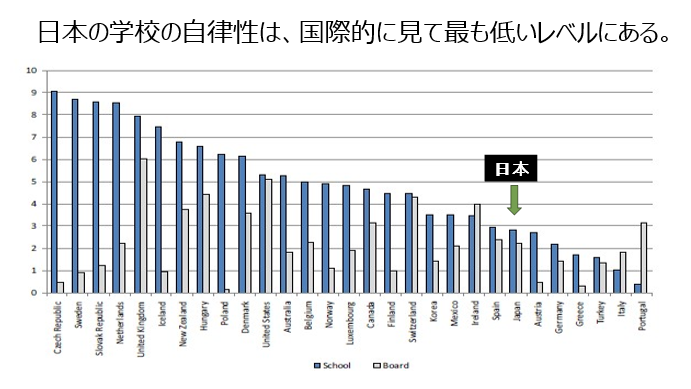

佐藤学氏は教育調査研究所主催の第5回ラウンドテーブルディスカッションで、OECDの調査結果に基づいて、日本の学校の自律性の低さを下図で示しました。(『教育展望』2023年7、8月合併号、p.24)

上図の濃い色のグラフが「学校の自律性」で、カリキュラムを決定できるか、人事裁量権があるか、予算を独自に組めるかなどの総合的な評価です。日本はOECD諸国の中でも学校の自律性がかなり低い位置にあることを確認できます。実は、過去四半世紀余りの間に、日本では各学校の権限や裁量の拡大が謳われ、その方向に進んできたはずです。しかし、依然として国際的に見て学校の自律性はあまり高まっていないようですし、過去6年間、ある小学校の学校運営協議会の会長を務めてきましたが、その間、コロナウイルスの問題もありましたが、学校の自律性の拡大を感じさせられることはほとんどありませんでした。

その一方で、校長の権限や裁量の拡大は、確実に高まってきたと感じています。学校としての自律性が高まらず、校長の権限や裁量が高まったとすると、結局は一般の教職員の権限や裁量が縮小した可能性が考えられます。このことは、これからの時代に求められる教員の主体的なカリキュラム作成という力量と密接にかかわっているはずです。基本的には信頼されて任されなければ、必要な力量は育まれないからです。

『教育展望』2023年1、2月合併号は、「これからの時代に求められるカリキュラムの在り方」をテーマとした第5回ラウンドテーブルディスカッションを特集しています。しかし、最後の討論では、安彦忠彦、石井英真両先生から、今後は各先生の裁量のもとでカリキュラムが作られるべきであるが、現在の日本の教師については力量に不安が大きいという流れで終わっていました。

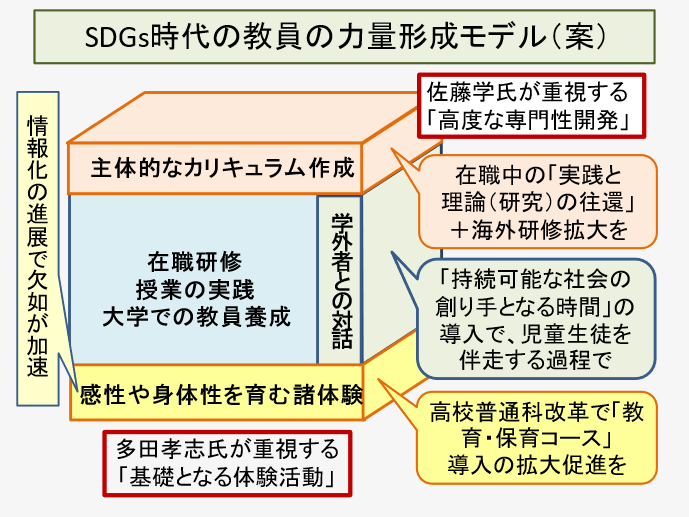

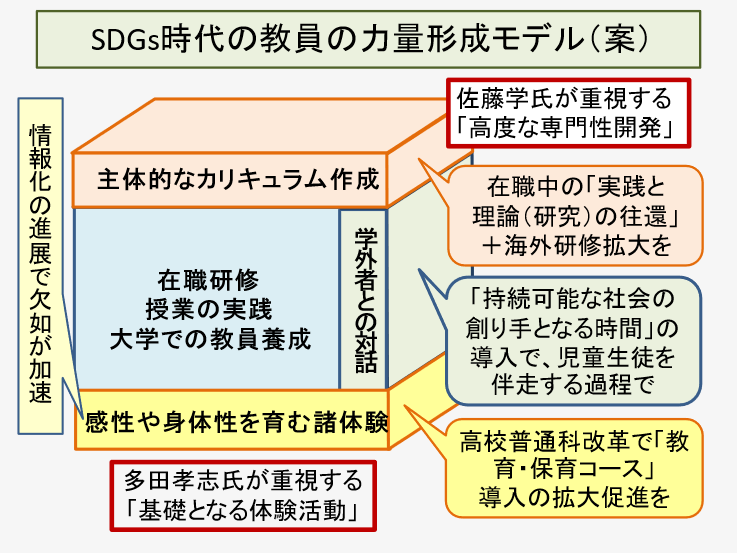

前回も提示した下図の直方体の一番上に掲げた「主体的なカリキュラム作成」という力量がこれからの教師には求められるのですが、在職後の研修時間も世界最短レベルですし、修士課程修了者の比率も上がっていません。「小学校若手教員の教職への意欲や使命感」でも紹介したように、出身大学の「一般的な入学の難しさ」で「あまり難しくない/難しくない」の割合が、30代に比べて20代で大幅に増加しています。過去15年の間に初等教員養成に参入した私立大学の多くが、受験者全員合格となっていることと無関係ではありえません。

しかし、教員のレベルでの「主体的なカリキュラム作成」という力量形成を考えた場合、本当に必要なことは、それぞれの教員が力量を発揮できる環境を整えること重要なのではないでしょうか。これまでの脈絡でいうと、教員の権限や裁量を拡大し、もっと信頼して任せるべきなのではないでしょうか。それとともに、これまでの学習指導要領の在り方の見直しと、上意下達的に現場を拘束する研修等の見直しも必要なのではないかと感じています。

佐藤学氏が主張する教師の力量形成についての正論

前回紹介した第6回ラウンドテーブルディスカッションで、佐藤学氏は日本の教員養成の課題を具体的に説明した後、自身のかねてからの主張であり、まさに正論である「教師教育の高度化と専門職化」を実現するために何をすべきかを論じています。氏の論点を要約したり整理したりすると、本当に主張したかったことが伝わらないので、『教育展望』2023年7,8月合併号から以下に引用させていただきます。

日本が推進すべきこと

そのために何をするかということですが、一つは、2012年の中教審答申で提示された標準免許の修士標準化です。参議院まで行ったんですけども、教師を国家公務員する必要があります。第1次試験は国家試験にするという提案です。二つ目に、専門職化を推進するための新しい人材確保法を制定し、現在の教師の待遇を2割程度高めないと、これは実現できません。三つ目に、教員養成。現在は正規カリキュラムではなく、オプションになっています。こんなのは日本だけです。専門家養成にふさわしい正規カリキュラムでの教員養成をやるべきです。四つ目に教員給料特別法の廃止です。ただで超過勤務させるようなことはすぐに廃止すべきです。

まとめてみますと、質と平等の同時追求の面で、教育未来法でも制定して予算措置を組まないことには、凋落の袋小路から脱出できません。これはぜひとも文科省を含めて動いていただきたいと思います。あとは、日本の学校現場で遅れている21世紀型の教室や授業や学びへのイノベーションを推進すべきこと、専門家共同体としての学校づくりを推進すること、それから市町村教育委員会を主体とする「地域教育イノベーション構想」というのを策定すべきだと思います。(p.25-26)

佐藤学氏の教師の力量形成についての主張は、小手先の対応で何とかなるものではなく、教師教育を本道に戻さねば教師の尊厳を回復し、日本の教育を再度世界に誇れるものに戻すことはできないということで、まさに正論です。 しかし、教師の資格を修士以上とし、国家試験を課したうえで国家公務員とすること、そして、教職課程というオプションで行ってきた大学での教員養成を、正規カリキュラムでの教員養成にすることは、一挙に実現できることではありません。まして今の教員不足が叫ばれている中での「修士標準化」は現実的には無理があります。教員免許取得者の大半が、正規のカリキュラムでないオプションの課程で取得している現状を一挙に変えることも不可能です。お金で何とか解決できそうな、待遇を2割ほどアップさせる新しい人材確保法の制定も、財源不足が叫ばれている今日、望み薄です。1949年の教育職員免許法制定から74年間マイナーチェンジしか行わなかったことで、さまざまな利権ががっちりと根を張り巡らしている中で、佐藤学氏の正論を実現することは絶望的なレベルの困難な作業と判断せざるを得ません。では、何もせずに手をこまねいていてよいのでしょうか。ますます事態が悪化してしまうことは目に見えています。何とかできそうなところから早速手を付けるべきですし、最後で述べるように、社会の変化が急激で、しかも様々な難題が押し寄せている今日、中途半端な「改善」ではない、抜本的な改革へ向かうことが求められています。

日本の立ち遅れの実態に対する体感での認識

まずは、日本の教員養成制度が70年以上にわたって停滞した結果、世界の趨勢から大きく立ち遅れている実態を、学校教育の当事者が単なる知識としてだけでなく身体感覚として受け止め、それを周りに拡散することから始める必要があるでしょう。

7月1日のNPO法人八ヶ岳SDGsスクールの講演会の翌日、多田孝志氏、佐藤学氏を囲む少人数の勉強会を実施しましたが、その場で話題にあがった、教員の定期的な異動が日本独特であることや、大学の正規カリキュラムに付加されたオプションして教員免許を取得できる日本の教員養成制度が世界でも稀有な例であることを、数十年の経験を持つベテラン教員が、「初めて知った」と驚いて受け止めていました。日本の教員養成の在り方として佐藤学氏の描く姿を正論として受け止めて、そこに向けて本気で取り組もうという人を増やすには、このようなことを単に知識として知るだけでは不十分です。

上図の右の吹き出しに書き込んだように、「海外研修の拡大」が有効と考えています。「主体的なカリキュラム作成」が当たり前となっている国の学校に入って、長期間の参与観察を行うという海外研修を拡大させることで、ようやく事態が動き始めるのではないでしょうか。海外の先生方が主体的にカリキュラムを作成している姿を体で感じ取れるような、1年ぐらいゆっくりそこで暮らすような研修を実施し、その人が戻ってきて日本を見たときに「これは大変だ」「今後ますますギャップが大きくなってしまう」と痛感し、「自分たちで主体的にカリキュラムを作りましょう!」と周りの先生方を巻き込むような動きが出てくるで、ようやく事態が動き始めるのではないかと思っています。 「アクティブ・ラーニング」が4回も登場した2014年の下村文科大臣(当時)の中教審に対する諮問から間もなく10年が経過しようとしています。「主体的・対話的で深い学び」が授業の場に浸透し始めていることを感じることもしばしばです。しかし、教員自身が自らの力量を向上させるために「主体的・対話的で深い学び」「探究的な学び」をどれほど心がけているのでしょうか。教育委員会関係者や学校の管理職が、若手教員自身に対して「主体的・対話的で深い学び」「探究的な学び」を促し、主体的に力量形成を行うようにどれほど働きかけているのでしょうか。

免許更新講習を通して知った教員研修の実態

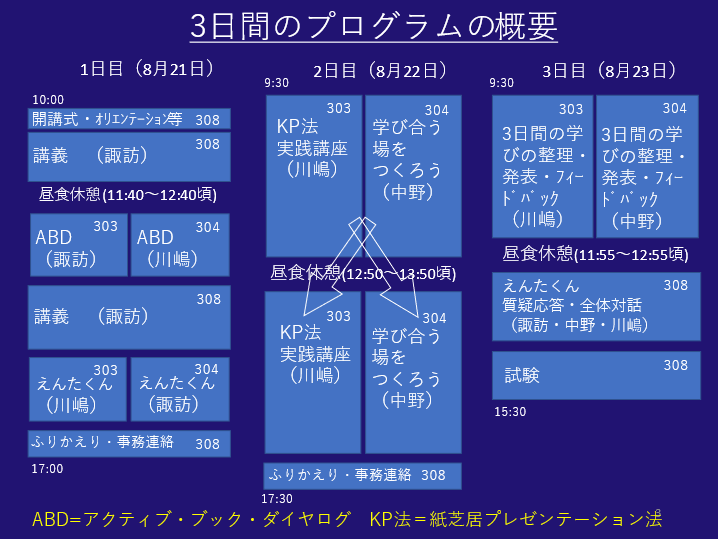

もう5年ほど前になりますが、財団法人日本環境教育フォーラム主催、学習院大学協力という免許更新講習を数回実施しました。川嶋直氏、中野民夫氏というワークショップ界の両巨頭による、「アクティブ・ラーニング」満載の講習でした。以下がその時のプログラムの概要です。筆者が担当した講義も、自らが大学の授業で実施しているアクティビティを紹介しながら、なぜ「主体的・対話的で深い学び」「探究的な学び」が求められているのかを語り、教師自身がアクティブ・ラーナーになることが求められていることを訴えたものでした。 その時、多くの受講者は、教育委員会などによる研修が、学習指導要領の解説などを中心とするもので、旧態依然とした「知識伝達型」の講義が主流であることを訴えていました。それから5年ほどが経過し、教育委員会などによる研修も様変わりしていることを期待したいところです。しかし、3年余りに及ぶコロナウイルスの拡散で、学校現場は再びかつての「知識注入型」の教え込み授業に戻りつつあるという情報がしばしば耳に入ってきます。

教科の枠組みと時間配当の抜本的な見直し

教員の長時間労働が顕在化してからすでに2~30年は経過していますが、一向に解消されていません。社会の進展に応じて学習課題が増えていくなかで、カリキュラム・オーバーロードが世界中で問題化し、その解決に向けた試みが始まっています。すでにこの欄でも取り上げましたが、文科省の白井俊氏は、教科の内容をビッグアイディアやキー・コンセプトに基づいて大胆な編成替えに取り組んでいる事例などを紹介しています。

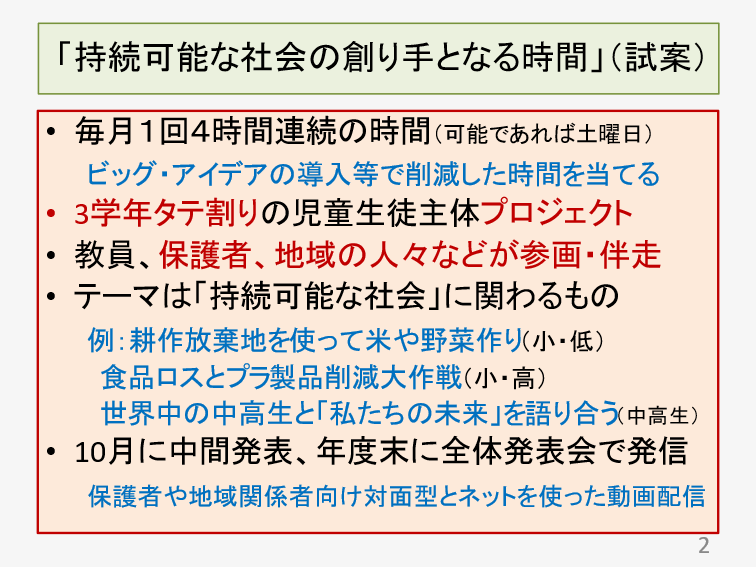

現行の学習指導要領の策定に当たっては、どこかからの強力な圧力の結果だとは思いますが、早々に「学習内容の削減は行わない」と決めてしまったため、日本におけるカリキュラム・オーバーロード対策は完全に10年立ち遅れてしましました。「後発の利」と善意に解釈すれば、現行の学習指導要領で中途半端な学習内容の削減を行わなかったことで、次回の改訂では思い切った改革が可能になる条件が整ったと言えるのかもしれません。もしそうであれば、まさにここで話題にしている各学校や各教員による「主体的なカリキュラム作成」を促す仕組みをしっかりと盛り込んでもらいたいものです。あくまでも試案ですが、以下のような以下のような次期学習指導要領の大枠を提案したいと思います。

(1)教科の指導に充てる時間を3割から5割削減し、STEAM教育のような教科を統合した授業や探究に充てる時間を2割から4割増やし、全体としての授業時間を1割削減する。

(2)教科指導の時数削減と探究・STAEM的時数の増加計画は、各自治体の教育委員会ないし各学校に委ねる。ただし、文部科学省は、教科指導の時数5割削減と探究・STAEM的時数の4割設置のモデルプランぐらいは提示する。

(3)教科の内容に関わる学習指導要領の記述は大枠にとどめ、各学校、各教員の裁量で軽重をつけたり選択できる柔軟さを大幅に確保する。

(4)中学校についても高等学校と同様に単位制を採用し、教科ごとに必修領域を残しつつも、極力学習者の興味関心に沿った科目の選択履修を可能にする。

提案の根底にある時代観や学びの本質

この提案の根底にあるのは次の三つの考え方です。

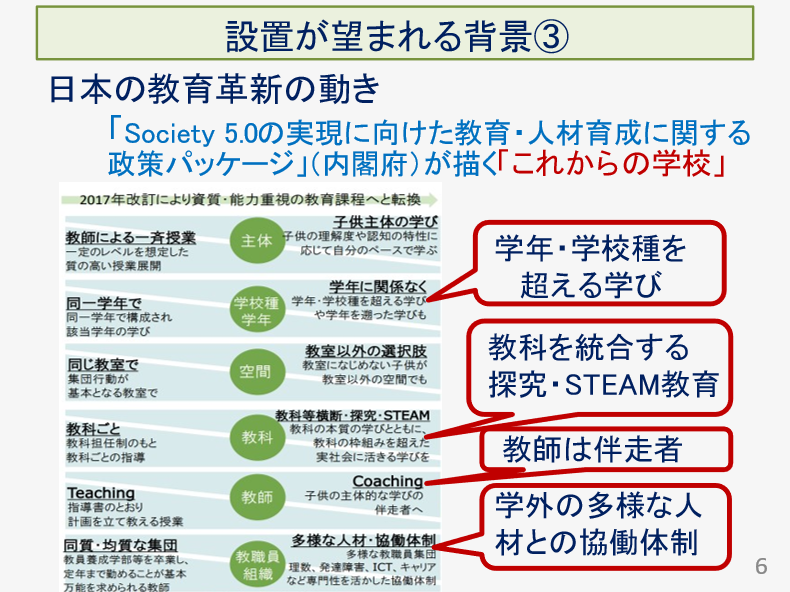

第一は、すでに内閣府の「Society5.0の実現に向けた教育・人材育成に関する政策パッケージ」でも示唆されているように、もはや100年以上も前の枠組みに沿った既存の教科に分割して授業を行う時代ではなくなっているという時代観です。それぞれの教科の基礎・基本の重要性は否定しませんが、それ以外の自教科中心的な「あれも重要、これも必要」が積み重なっているのが現状でしょう。各教科に求められているのは、まさに内容の精選と新たな視点からの内容の統合です。教科によっては、「新たな教育課題が次々と湧き出ており、時間数の削減どころか増やしたいぐらいだ」と言いたいところでしょう。しかし、21世紀に登場してきている新たな教育課題は、既存の単一教科で対応できるものはほとんどないはずです。複数の教科を統合したSTEAMで探究的に取り扱うことが望ましいものが大半のはずです。ただし、教科の基礎・基本の重みは、学校種によって異なります。小学校では、教科の指導に充てる時間の削減率を減らし、高校では削減率をうんと高めるような配慮は必要かもしれません。

「政策パッケージ」が「これからの学校」として例示した「教科の枠組みを超えた実社会に活きる学び」である「教科等横断・探究・STEAM」は、まさに21世紀の様々な要素が絡み合った課題を扱うには不可欠な枠組みです。そしてこの枠組みを学校教育に定着させるには、(1)で提示した新たな時間の枠組みを作らねば、動き出さないであろうという判断もあります。

ちなみに、「探究・STEAM」について、「政策パッケージ」には「専門性の高い高専生や専門高校生がインストラクターとなり、小中学生への学びを支援したり、高専の最先端機器等を活用した実験・実習等が体験できるよう、高専や専門高校を小中学生にとって身近な場所になるよう支援」とも書かれています。どこまで実現できるかわかりませんが、ここには「教室の中だけ」で「教員だけ」が授業を行う姿とは異なるものがイメージされています。(ただ、残念ながら現時点での次期学習指導要領に関する議論は、これまでの流れから二三歩前進させようというレベルにとどまっているように思われます。)

第2の根底にある考え方は ”Teach Less, Learn More” という、すでに、シンガポールやフィンランドで確認済みの事実です。「たくさん教えれば、子どもたちがより多く学び、学力も向上する」というのは、多くの先生方の思い込みでしかないことを改めて強調したいと思います。子どもたちが頭脳をフル回転させて成長しているのは、自分が関心を寄せたことと必死で取り組んでいる時です。佐藤学氏がしばしば指摘する、ただ授業に向かっているふりをする「学びの偽装」の時間は、脳の成長停止状態と言ってもよいでしょう。

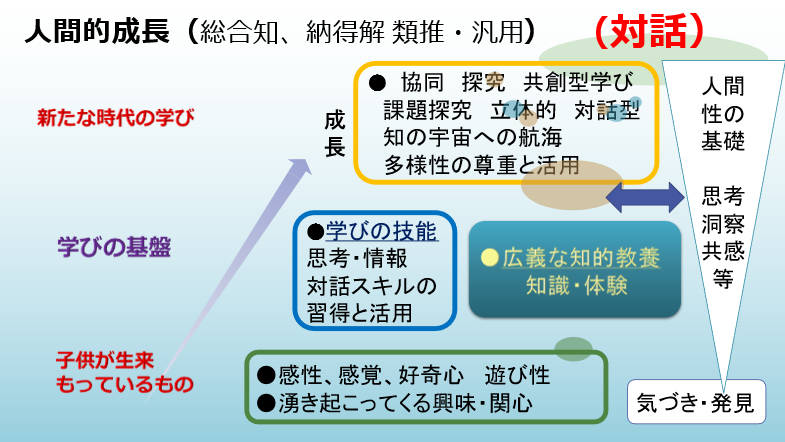

ただし、ここでもう一つ強調しておきたいことは、多田孝志氏が特に近年強調している「学びの根、人間性の根幹」が幼少時からしっかりと作られている必要があるということです。多田氏は第6回RTDで以下の図を提示しています(『教育展望』2023年7、8月合併号のp.12ではモノクロで掲載)。「子供が生来もっているもの」である「感性、感覚、好奇心、遊び性」などを存分に伸ばすこと、そして様々な体験、特に自然との触れ合いなどを通した育まれる「学びの基盤」を確固としたものにすることが、「新たな時代の学び」の礎になることが示されています。

第3は、課題への取り組みを信頼して任せれば、大抵の人は予想以上の力を発揮するものだ、という経験則です。あれこれ指示したり、小言を並べるのは、やる気をなくさせるだけです。「こうした方がよい」「そうやってはいけない」という指示が出される結果として、多くの指示待ち人間を作ってしまっています。上記の提案で示したような大きな時間配分の枠組みを示し、そこに最もいいと思う図柄を埋め込んでみてください、という先生方への「主体的なカリキュラム作成」という課題は、佐藤学氏の言葉でいえば「ジャンプの課題」です。「ジャンプの課題」が提示され、それと格闘し始めれば、多くの教員が考えられないような力を発揮し始めるはずです。「主体的・対話的で深い学び」は児童生徒の成長を促すだけではありません。教師自身も「主体的・対話的で深い学び」を通して成長していきます。同様に児童生徒にとって有効な「ジャンプの課題」も、教師が飛躍的な成長を遂げる上では不可欠な要素と言えそうです。ただし、その場合も、教員が個々別々に進めるだけでなく、グループとなって課題に取り組むことが肝要と言えるのでしょう。

構想実現のバリアとしての入試制度も急速に変化する(はず)

以上、将来を見越したかなり大胆な提案をしてきましたが、このような構想を実現する上で、大きなバリアが存在していることは自覚しています。その一つは入試制度、特に大学入試です。学齢人口の減少によって、大学全入時代になったとはいえ、いわゆる有名大学、難関大学への入学実績を競い合う風潮はまだしばらくは変わりそうにありません。この問題に対する有効な試案を持ち合わせているわけではありませんが、大きな変化がそろそろ起こりはじめるであろう、という予感はあります。

文科省の最新の推計では、日本の大学の定員充足率が2040年には80%にまで低下するということです。当然、多くの私学は経営が悪化し、撤退を決断するでしょうが、新たな魅力づくりで生き残りを探る動きも活発化するでしょう。一方で、経済の長期的な停滞によって、いわゆる有名大学、難関大学が集中する首都圏に子弟を送り出す余力のない世帯が増加していくはずです。そしてこの3年余りのコロナウイルス拡散によるリモートワークの定着。そのような環境の変化の中で、いよいよインターネットを介した遠隔授業や生成AIを利用した非対面型の大学の講義が本格化していくことは間違いありません。

いわゆる有名大学、難関大学の価値として、先輩とのつながりによる就職時の有利さが指摘されてきました。しかし、日本のかつての終身雇用制度はもはや風前の灯です、一つの職場に留まる期間が短くなるにつれて、先輩との関係が機能する最初の就職の重みは薄れていき、本人の持つ魅力や実力が重視される時代が到来することも間違いありません。いわゆる有名大学、難関大学の価値の低減は着実に進行し、しかもそれは今後加速化するはずです。

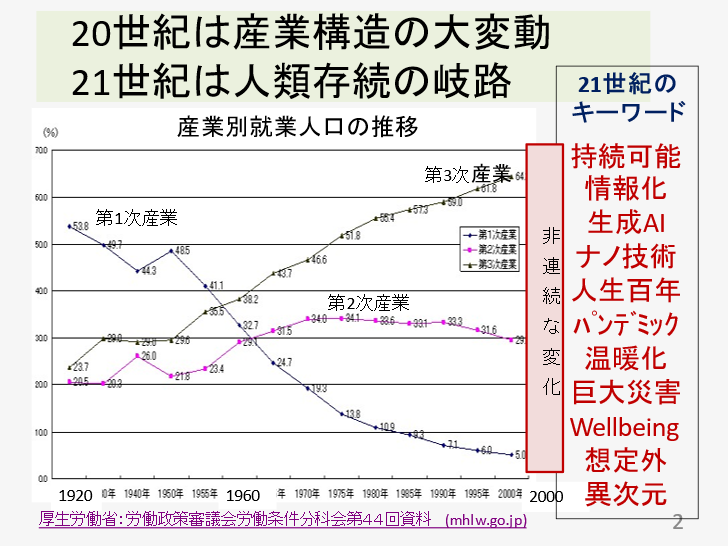

最後に、7月1日のNPO法人八ヶ岳SDGsスクールの講演会で提示した、筆者の時代観を示す図を提示しておきます。20世紀は、産業別就業人口が大きく変動する激変の時代でした。それでも第一次産業への就業者が大半を占めていた20世紀初頭から、第三次産業就業者が過半を占める20世紀末までの変化は、連続的なものでした。基本的にはモノを作ることの重要性を残しつつ、機械化等によるモノづくりの効率化が進むにしたがって徐々に流通・サービス等の媒介的な役割が拡大する、という理解しやすい連続的な変化でした。しかし、20世紀後半から集積されてきた高度な科学技術と20世紀末から飛躍的な発展を遂げた情報通信技術によって、21世紀に入ってからは「異次元」とも「不連続」ともいわれる変化が生じています。また、地球温暖化や生物種の大量絶滅など、これまでの人類の利益や利便をひたすら追求してきた活動によって、持続可能性の危機が差し迫っています。

このような「不連続な変化」と持続可能性の危機という新たな局面に世界が入ってきているという認識に立てば、学校教育についても従来のスタイルを温存しつつマイナーチェンジを重ねていくことは、「小出し手遅れ(Too Little, Too Late)」を引き起こすことにほかならないと納得してもらえるはずです。「持続可能な社会の創り手」となる教育に向けた「大きな飛躍(Giant Leap)」が求められています。