これからの学校教育が目指すべきこと

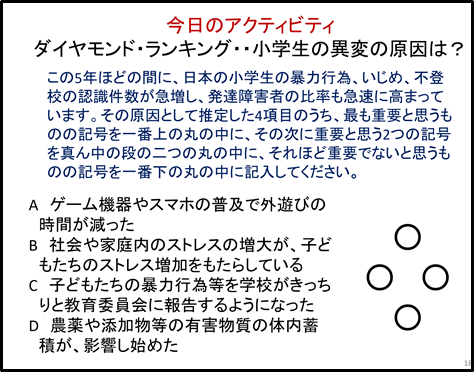

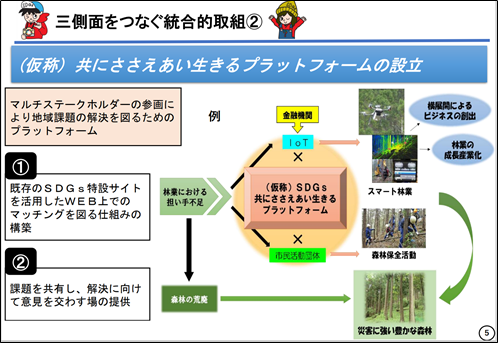

「ダイヤモンド・ランキング・・小学生の異変の原因は?」で回答者の6割以上が、社会や家庭におけるストレスの増大を最大の要因と捉えています。佐藤学氏がポスト・コロナのあるべき社会を、資源と資産を共有し合うsharingの社会、人々が相互に助け合い支え合うcaringの社会と捉えていることを紹介しましたが、そのような社会が実現されれば今よりもはるかにストレスの少ないものとなることは間違いありません。家庭においても、そして子どもたちにとってもストレスは大きく軽減されるでしょう。このような社会の実現を目指すことは、「誰一人取り残さない」ことを宣言したSDGs(持続可能な開発目標)の理念に通じるものです。そしてその実現を可能にするカギとして佐藤学氏は「未来に向かって学び続けるlearningの社会」構想しています。筆者の曲解かもしれませんが、「未来に向かって学び続けるlearningの社会」の実現がsharing社会やcaring社会というSDGsの理念に通じる「共創」の社会を実現するうえで不可欠であり、その実現を確実かつスピードアップさせるものと佐藤学氏は捉えていると理解しています。

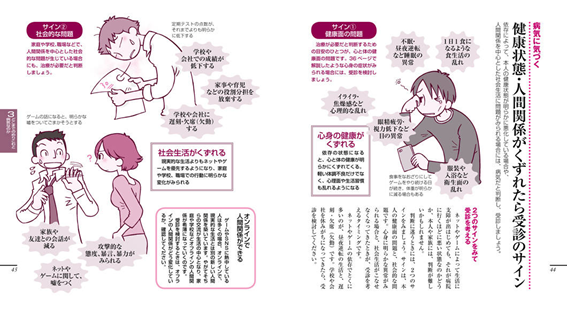

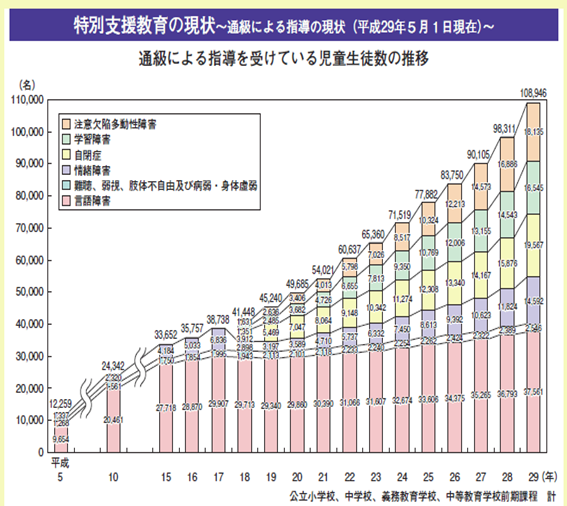

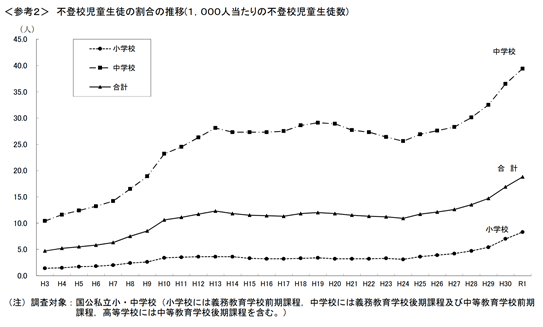

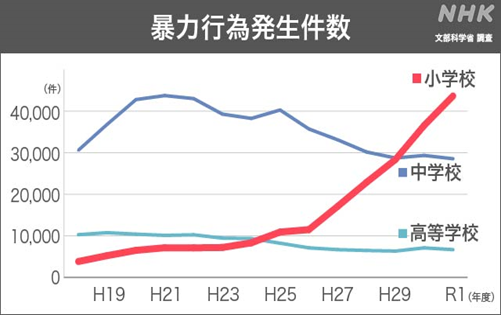

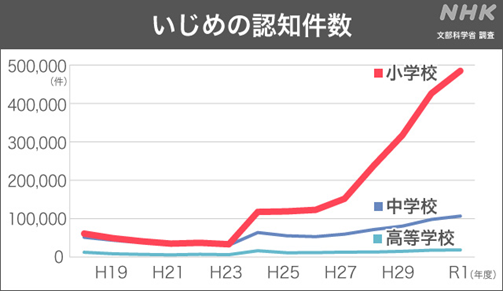

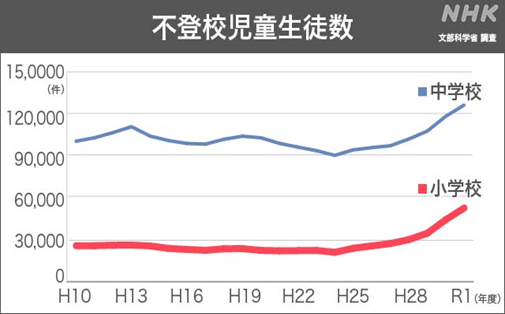

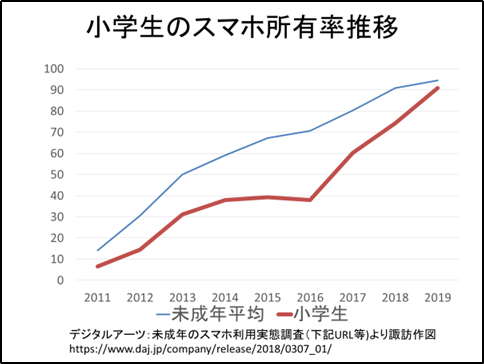

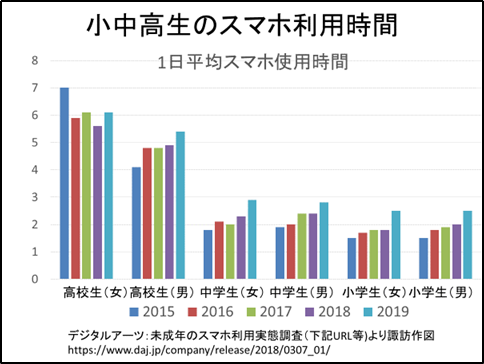

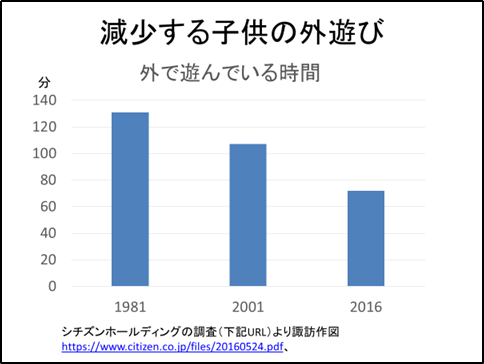

国民国家型の教育システムが主軸であった1970年代以前の学校教育1.0の時代には競争と試験を柱とする学校教育が行われましたが、その根底にあったのは国家間の競争でした。しかし、戦後の荒廃から立ち直り、日本が先進国家の仲間入りした1975年ごろ以降は、国家主義に代わって産業社会と市民社会が台頭し、双方が青少年の資質・能力の向上を求め、学校もそれを目指すという学校教育2.0の段階に移行しました。しかもそのころから新自由主義が資本主義国家全体を覆うようになり、社会にとっても家庭にとっても、そして児童生徒にとっても「競争」を基調とするトレスの多い時代になっていきます。情報化の進展によって、大量の情報に囲まれた状況もストレスの増加に拍車をかけたように感じています。「小学生の異変」にこのストレスの増大が関与していないとは考えにくいことです。

それではこれからの学校教育がどのような方向に進めばよいのでしょうか。この問いに対する私なりの答えが、『学校教育3.0』(三恵社、2018年)で述べたように持続可能な社会の構築を目指す学校教育3.0を指すべきであるということになります。より具体的に言うと、「誰一人取り残さない」ことを宣言したSDGsの理念と原則を学校教育の主軸に据えることです。

「SDGsの学び」の具体的なイメージ

「SDGsの学び」について、筆者は『学校3.0×SDGs』の第1章に以下のように書きました。

「SDGsの学び」とは「2030アジェンダ」に記された野心的な理念を含むSDGs全体を学習対象の中核に据えた学びのことである。

〇学習目標

「SDGsの学び」の目標は、持続可能な世界、持続可能な社会の創り手の育成という面で、新学習指導要領において新たに明記された「持続可能な社会の創り手」を育むとした教育目標と同じである。しかし、将来の創り手を育成するレベルにとどまらず、進行中の学びそのものが17の目標の達成に何らかの貢献をすることも目標となる。つまり、将来の貢献の準備のための学びという段階にとどまらず、具体的な活動に参画して実際に貢献することをも視野に入れた学びと言える。(以下、略)

〇学習内容

学習内容は、SDGsの17の目標と169のターゲットだけでなく、「2030アジェンダ」に記された理念などのすべてが含まれる。さらに言えば、SDGsの目標やターゲットには盛り込まれていなくても、持続可能な社会にとって重要な事柄は、学習の対象に加わる。例えば、「難民」「ゲノム編集」「ビッグデータの独占」「放射性廃棄物」「核兵器」などは、人類社会を不安定にさせたり、将来世代にとって負の遺産となったりする事柄であるが、国連加盟国の様々な利害関係が絡むため、SDGsでは触れられていない。しかし、「SDGsの学び」の学習内容に追加されるべきであろう。つまり、持続可能な世界、持続可能な社会に関わるすべての事柄が対象となる。

重要な点は、SDGsがこれから目指すべき世界を包括的にとらえたものであるので、従来の学校教育における学習と異なり、教科ごとに分かれた学習ではなく、取り上げるテーマに関連する学習内容を総合的、統合的に学ぶことになる。(以下、略)

〇学習方法

教育方法においても、従来の知識を注入する方法は影を潜め、SDGsの目標を達成するために求められる課題の解決が中心となる。そのため、学習者主体の学びとなるのは言うまでもなく、学習者同士が協力し合うことが不可欠となる。各グループが取り組む課題も多様なものになるので、指導者があらかじめ道筋を示すことは困難となり、卓越した一人の指導者よりも、共に課題の解決に取り組むメンター的な高学年の助言者や地域のサポーターなどの存在が重要な役割を果たすようになる。

〇学習の評価

グループでの取り組みが中心となるので、学習の評価においても、個人間の競争を前提とした、学習成果に基づく評価ではなく、課題解決に向けてどのように取り組みを行ったか、課題解決のために協力者をどのように巻き込んだか、そして、活動を通して具体的にどのような貢献がなされたかが重視されることになる。ただし、評価すること自身の相対的な意味は、今日の教科中心の学校教育と比べると大幅に縮小し、むしろ、次の課題への取り組みに向けた、ふりかえり、省察がより重視されるようになる。

このように、「SDGsの学び」は、従来の学校教育の主流であった教科中心の学びとは一線を画す新しい学びである。

上記のように目標、内容、方法、評価という「学び」そのものに焦点を当てた記述をしたのですが、学校教育の制度や枠組みといった側面も重要と考えています。

近代公教育制度における「分断」による効率化とその見直し

SDGsの17の目標が盛り込まれた「持続可能な開発のための2030アジェンダ」の前文の最終段落には「持続可能な開発目標の相互関連性及び統合された性質は、この新たなアジェンダの目的が実現されることを確保する上で極めて重要である。」と書かれています。そのことから、SDGsの17の目標を表現するには、以下のように正17角形の各頂点にそれぞれの目標を置き、それらを互いに結んだ以下の図が最もふさわしいと思い、『学校3.0×SDGs』の中で提示しました。

この「相互関連」と「統合」は、学校教育を見直すうえではとても重要です。なぜならば、「相互関連」や「統合」の反意語である「分断」が学校教育をめぐるストレスに深く関わってきたと考えるからです。

学校教育制度ではあまりに当たり前になっていたので、何ら疑問を感じなかった「分断」が今、文科省が先陣を切って変えようとしています。かつては学校と地域社会の間には高い壁があって「分断」されているのが当たり前でした。しかし、新しい学習指導要領のキャッチコピーは「社会に開かれた教育課程」ですし、学校運営協議会を軸とする「地域とともにある学校」の推進や、地域と学校がパートナーとして連携協力して「地域学校協働活動」を進めることで「学校を核とした地域づくり」の推進が図られるようになっています。学校と地域の「分断」は、文科省主導で解消されようとしています。

新学習指導要領ではカリキュラム・マネジメントという名称のもとで、すべての教育課程において「教科等横断的な学び」を進めることが求められています。これは見方を変えると教科に分断されていた学習内容を統合しようという動きです。今日の社会が直面している様々な課題を解決するには、あらゆる分野を統合した視点が不可欠ということから、教科ごとに分断されていた学びを、これも文科省が率先して解消しようとしています。

実は「小学生の異変」(その1)で紹介した文科省の合田哲雄氏のシンポジウムにおける発言の中に、「これまで以上に学年や教科といった垣根が相対的に低くなる」という言葉がありました。教科の垣根が低くなるという点については、上述のカリキュラム・マネジメントにも現れていますが、学年の垣根が低くなるとはどのようなことでしょうか。6歳の4月に入学して、1年が経過するたびに学年が上がっていくのがあまりにも「当たり前」だったのですが、どれほどの必然性があるのかと問われると、返答に窮しかねません。春夏秋冬が一巡した1年前を振り返ると、子どもの成長を確かに確認できます。地球の公転周期である1年を基準に学年を区切る根拠としては、発達段階の違いがあり、同じような発達段階の子どもたちをひとまとめにして指導する方が効率が良い、ということでしょうか。知識を詰め込むことが中心である学校教育では、学年ごとに分断する方が好ましかったかもしれません。しかし、様々な立場の様々な個性を持った人々が協力して課題を解決していく、あるいは何かを作り上げていく上では、学年ごとの分断はむしろマイナスといえます。低年齢の子どもが少し年上のお兄ちゃん、お姉ちゃんたちから学ぶ機会を奪っているともいえます。

小学校、中学校、高等学校、大学という学校段階を分けることも「分断」の一種です。教員免許を取得した人だけが学校の中で子どもたちを指導するというのも「分断」といえます。これからは、学校以外の様々な組織が子どもたちを「アクティブラーナー」にしていく姿は、(その2)に転載した文科省のタスクフォースによる「Society5.0に向けた学校ver.3.0 」にはっきりと描かれています。

「SDGsの学び」で分断とストレスの削減を

上記のように、分断によって効率を追求してきた日本の学校教育の在り方を、実は文科省が率先してその解消の方向に舵を切り替え始めています。これからの学校が地域においてどのような役割を果たす必要があるのか、とか、生態的・社会的な持続可能性が課題となっているこれからの社会に生きる子どもたちはどのような力を身につける必要があるのか、といった議論の結果として、「効率を追求する分断」から「共創を生み出す統合」への転換がはじまったと言ってもよいでしょう。このような学校教育の制度や枠組みの方向転換は、「SDGsの学び」を実施する上では好都合で、「SDGsの学び」が広がっていく素地が準備されつつあると受け止めています。

制度や枠組みの方向転換によって「SDGsの学び」が広がる可能性は高まっています。そして「SDGsの学び」を受けて育った人々が社会に次々と送り出されていけば、「小学生の異変」の原因として最重要と見なされた「社会や家庭内のストレス」も軽減されていくものと期待しています。

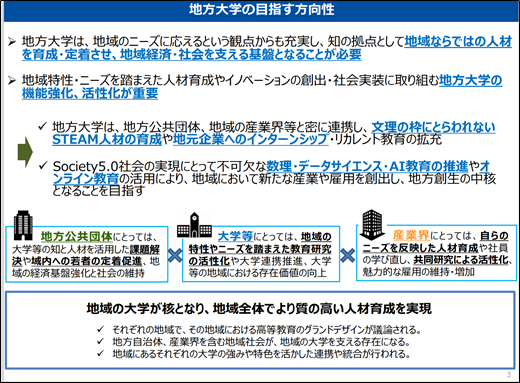

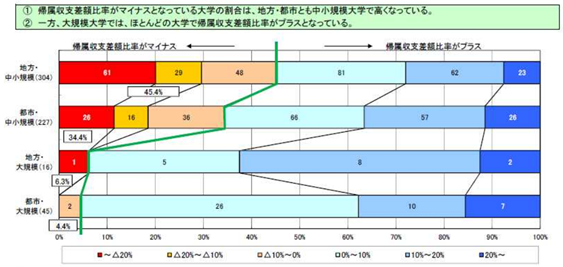

しかし、全体の趨勢を変えるという点では、もっともっと変わらなければならない部分もありそうです。今回、コロナ休校が終了し、学校が再開された途端に、「2か月分の遅れを取り戻せ」と「お教え込みが復活した」という嘆きが各方面から聞こえてきました。文科省レベルでは、「効率を追求する分断」から「共創を生み出す統合」への転換を進めているにも関わらず、教育委員会レベルや各学校レベルでは、まだまだ分断をベースとした古い学校教育観から抜け出せてない層が大きな力を有していると感じています。大学入試制度を頂点とする入試選抜制度が残る限り、「競争から共創」への転換は容易ではないことも率直に認めざるをえません。しかし、大学の在り方もこれから10年ぐらいのうちに大きく変化し、18歳人口の減少もあって、競争的な大学入試は徐々に少なくなっていくと予想しています。(そのように変えていく構想を膨らませて、目下、賛同者を増やしているとことです。)

SDGsの認知度が社会全体で急速に高まっています。ポスト・コロナ社会の在り方として佐藤学氏が構想している「Share社会」「Care社会」、そして真の「Learning社会」が一体となって進行すれば、社会や家庭内の分断が統合に向かい、ストレスも着実に緩和されていくでしょう。

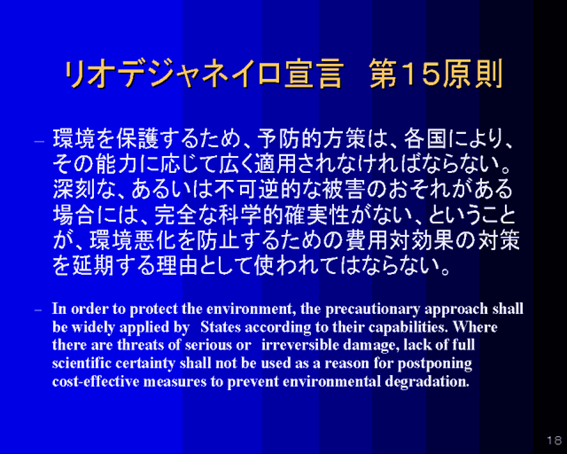

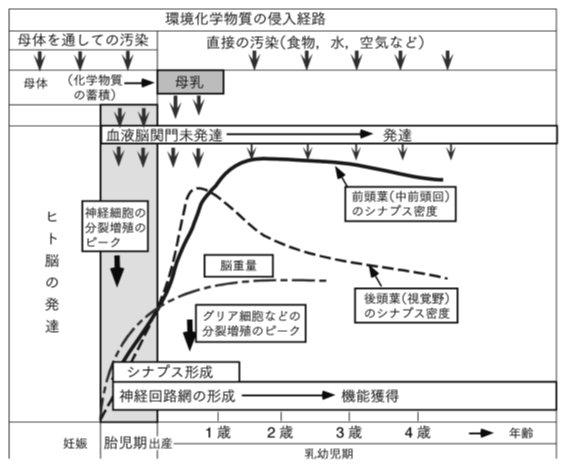

様々な予防原則の適用も含め、あらゆる方策を講じて、現在進行している「小学生の異変」をストップさせなければ、将来の持続可能な社会は怪しげなものになりかねません。私たちのNPO法人八ヶ岳SDGsスクールとしても、よりよい方向に進むようにいろいろな試みをしたいと思っています。(完)