諏訪 哲郎

『若手教師の悩みに応える』掲載グラフより(つづき)

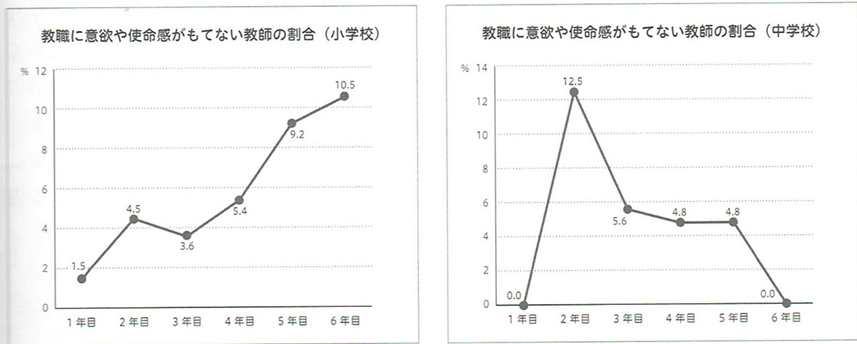

教育調査研究所研究紀要第102号『若手教師の悩みに応える』(2023年6月5日刊行)が同研究所のご厚意で送付されてきました。前回は、そこに掲載されていた教職に意欲や使命感をもてない小学校若手教員の経年増加を示すグラフを取り上げ、今後の小学校教員の力量についての懸念について書きました。

今回は、今回は若手教員と地域との関わりの希薄さについて、また、学校教育における学外者との関わりに話題を広げていこうと思います。

「地域の人々との関係」の希薄さ

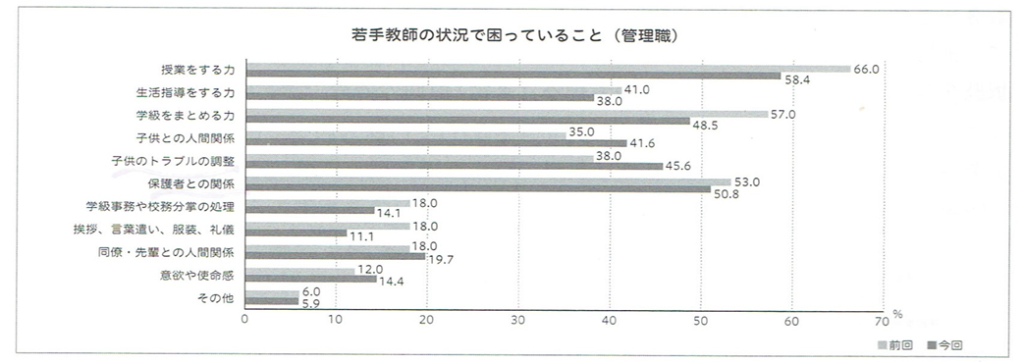

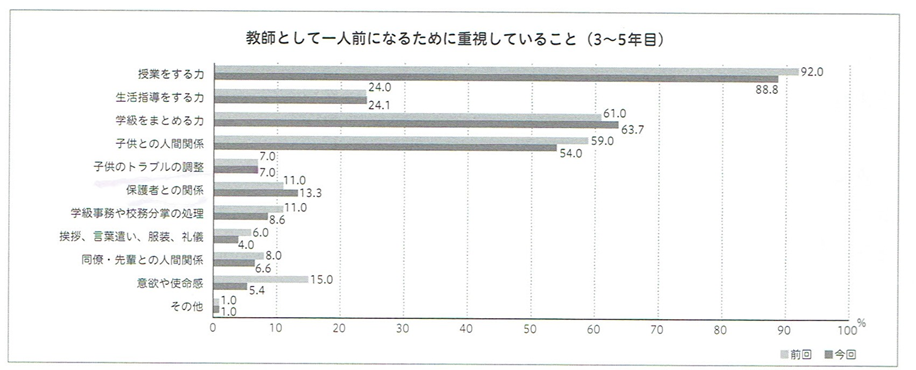

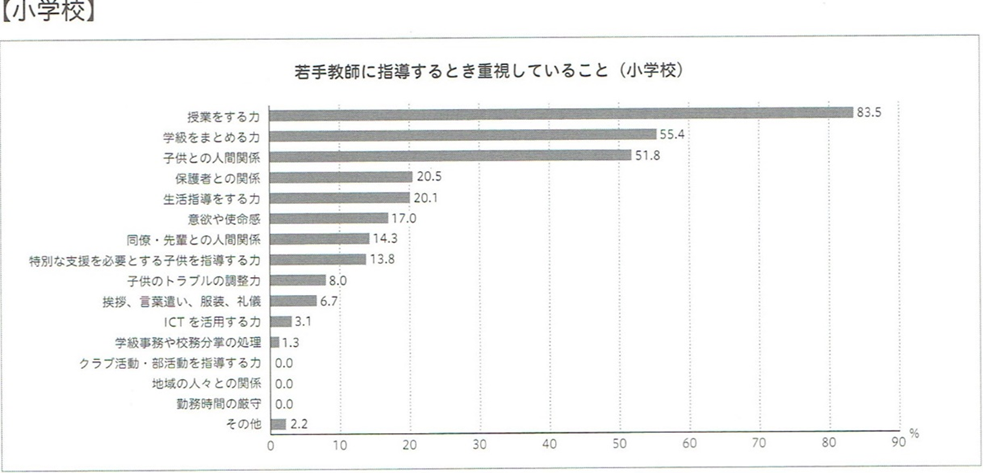

『若手教師の悩みに応える』のP.16には、管理職が「若手教師に指導するとき重視していること」を3つ選択させた以下のグラフが掲げられています。以下のグラフは小学校についてですが、中学校の場合、「授業をする力」に続いて「子供との人間関係」「生活指導をする力」「学級をまとめる力」となっています。中学校では教科担任制を採用しているので、「学級をまとめる力」の比重が低く表れています。

「授業する力」が小中ともに8割を超えていることについて、「学校では昔から「授業が命」「授業で勝負」と言われ、専門職として当然のことであるが改めて確認できたといえよう」と解説しています。また「最近重視されている「特別な支援を必要とする子供を指導する力」は1割強で少なく」とも書かれています。本研究の遂行者にとっては特別支援教育に関わる数値は予想以上の低さであったようです。

しかし、私にとっては、「地域の人々との関係」が小中ともに0.0%であったことに目が行きました。文科省からの「上意」が教育員会を経て各学校に「下達」される過程で取捨選択されていることを確認させられる思いでした。

現行の学習指導要領が2017年に告示されて7年が経過します。その中心に位置づけられたのが「社会に開かれた教育課程」です。また、学習指導要領の総則で強調されたのが「教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制」の確保を柱としたカリキュラム・マネジメントでした。ここでの「人的」体制には、学外の人材の活用が強く意識されていたはずです。さらにさかのぼると2015年12月には中央教育審議会から「新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と地域の連携・協働の在り方と今後の推進方策について」という答申が出されています。その答申の理念として「未来を創り出す子供たちの成長のために,学校のみならず,地域住民や保護者等も含め,国民一人一人が教育の当事者となり,社会総掛かりでの教育の実現を図るということであり,そのことを通じ,新たな地域社会を創り出し,生涯学習社会の実現を果たしていくということである。」と書かれており、そこでのキーフレーズは「地域とともにある学校」です。様々な課題を抱えた学校は地域社会の支援を必要としており、地域社会もまた学校という地域の結節拠点を必要としているという相互依存の関係がいよいよ重要になっている、という認識です。生涯学習社会の到来による学校の変容も視野に入れています。

しかし、少なくとも小中学校における若手教員に対する指導では、「地域の人々との関係」は二の次、蚊帳の外というのが実態のようです。

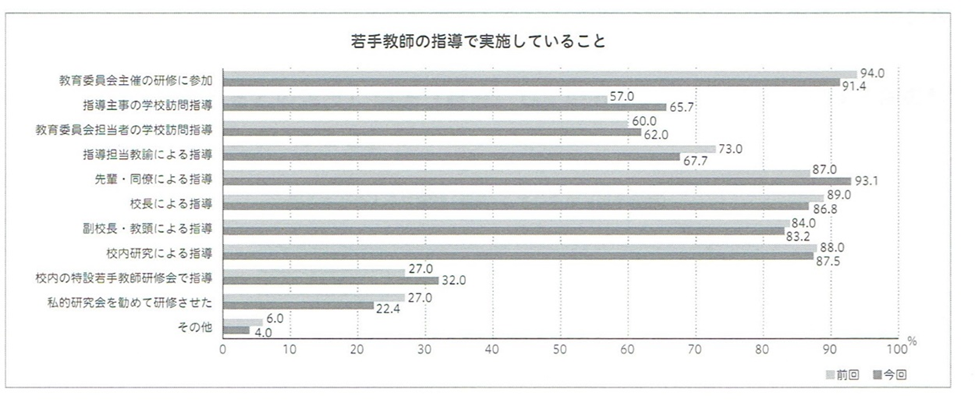

「タテ社会」の身内による指導体制

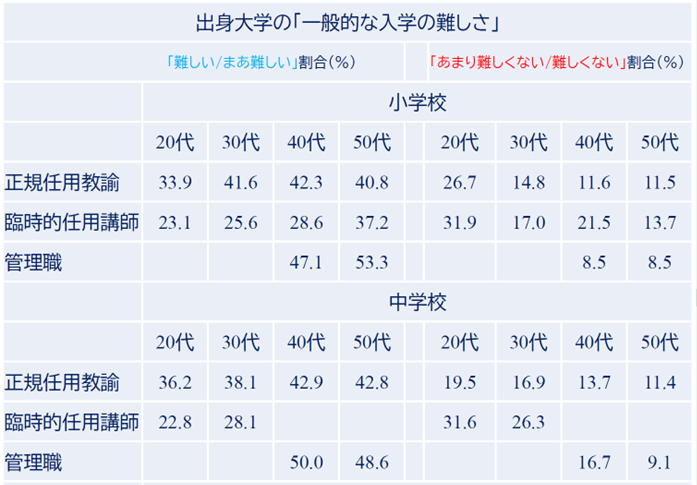

では、どうして文科省や中教審が重視している学校と地域の連携・協働が学校現場では重視されないのでしょうか?若手教師にとって地域との関係よりも優先度の高い課題が「授業力」であり「学級」であり「子供との関係」だからでしょうが、若手教員に対する指導体制にも一因がありそうです。 『若手教師の悩みに応える』のP48には若手教員がどのような場で(あるいはどのような人によって)指導を受けているかが示されています。下のグラフで一目瞭然ですが、教育委員会主催の研修、教育委員会関係者による指導、学内の管理職や指導的立場にある人の指導や校内研究会が大部分を占めています。しかも、16年前の2007年に実施した「前回」の調査結果とほとんど変わっていません。おそらく、このような身内ともいえる学校教育関係者中心の、「タテ社会」の枠内での若手教員に対する指導体制が変わることなく続いていることが、「地域の人々との関係」が重視されないことにつながっているように感じています。

おそらく、多くの学校関係者にとっては、別に疑問を感じることのない当たり前のことと受け止められているかもしれません。しかし、中教審答申を引き合いに出すまでもなく、学外者が果たす役割が大きな時代に入っていると思っています。この6年ほど学校運営協議会の会長として関わってきた杉並区立西田小学校では、様々な学外関係者が授業や研究会に関与しており、その結果として先生方も子どもたちも確実に著しい成長ぶりを示しています。そのような様々な学外者を交えた学びも評価されて、西田小学校は2022年度のESD大賞を受賞しています。

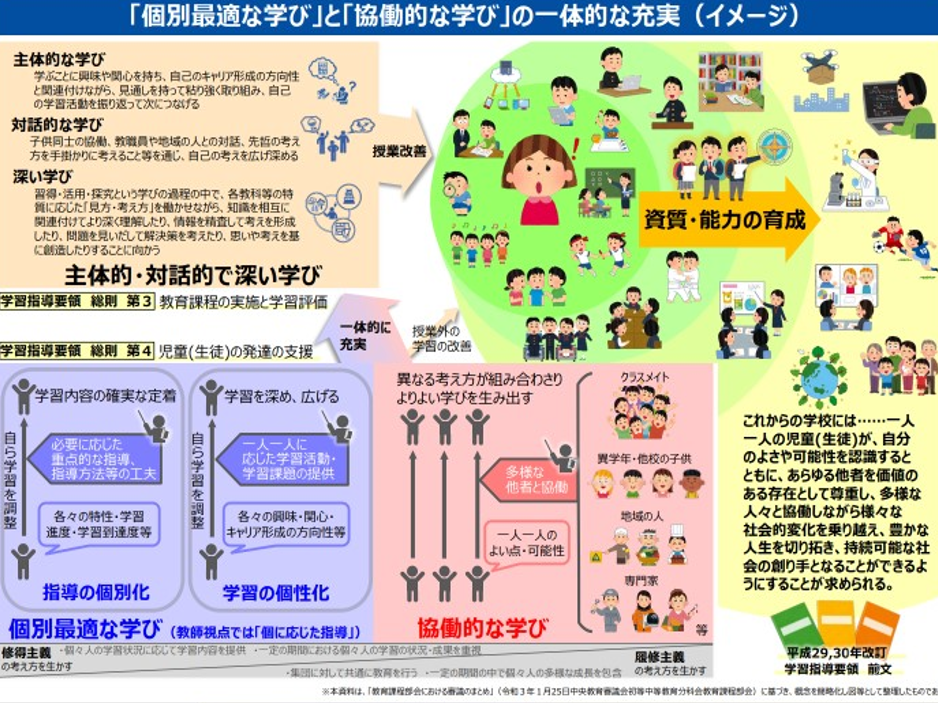

下の図は2021年1月の中教審の「令和の日本型学校教育」答申を受け、「「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実」に向けた関係会議に文科省が提示している図です。このなかでも、「協働的な学び」を進めるに当たって「多様な他者との協働」を重視する姿が描かれています。多様な他者として「専門家」とともに、「地域の人」がはっきりと書き込まれています。

教育課題の増大と学外関係者関与の必然性

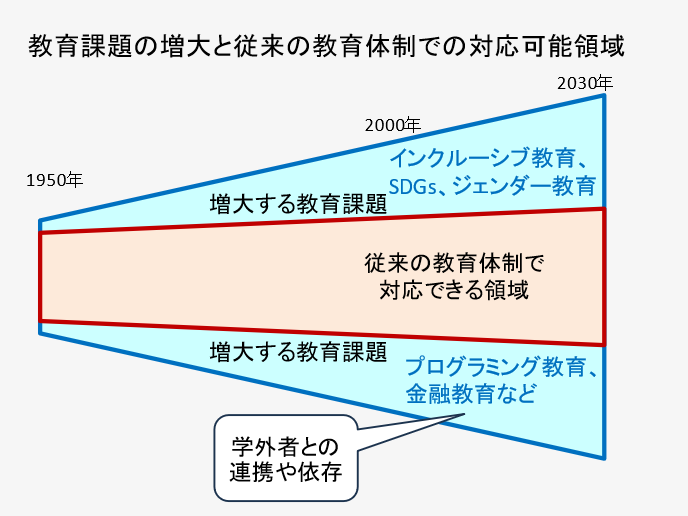

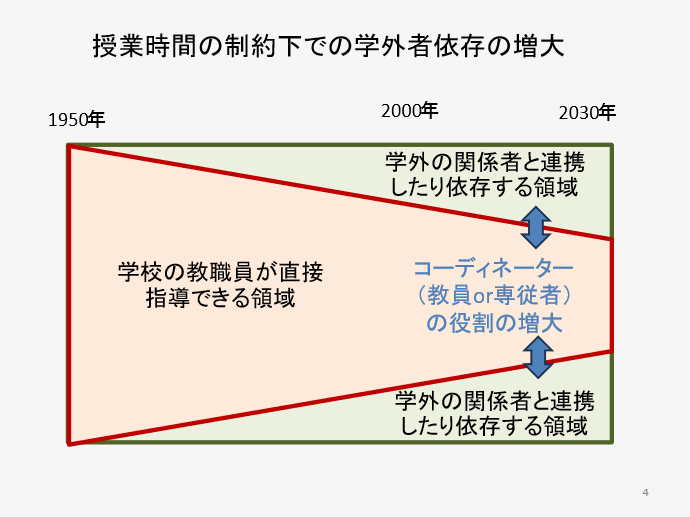

なぜ学外関係者が学校教育への関与を深める必要があるのかについて、学校が抱える教育課題の拡大とその対応を以下の図で私なりの理解を説明していきたいと思います。

下の図は、学校が抱える教育課題が増大しており、さらに増え続けることを示しています。そのうちのある程度は、学校の中の従来の教科教育等で教員がカバーする領域を増やすことで対応しています。しかし、授業や保護者対応で多忙な日々を送っている教師に対応できることには限度があります。多種多様な新たな教育課題に対して、子どもたちからの鋭い質問が出された場合に、満足できる返答をすることは困難です。したがって、学外者と連携・協働を進め、新しい教育課題にも対応できる体制でを構築することが必要になっています。

ただし、重要な教育課題が増えたからと言って、授業時間を増やすことは現実的ではありません。したがって、次期学習指導要領の作り方で議論が始まっているように従来の教科の内容を「ビッグ・アイディア」などでまとめてスリム化することで、新しい教育課題に対応する時間を確保することが求められることになります。このことは結果的には、下の図で示したように、これまでの学校で教職員が直接指導できる領域が縮小し、学外の関係者と連携・協働する領域が拡大することを意味します。そのことは必然的に教員が果たすべき役割として、学外者との連携・協働のためのコーディネーターとしての役割が増加し、その分、従来の教科指導等の役割の縮小が求められることになります。ひょっとすると教員間で得手不得手による役割分担が進むのかもしれません。

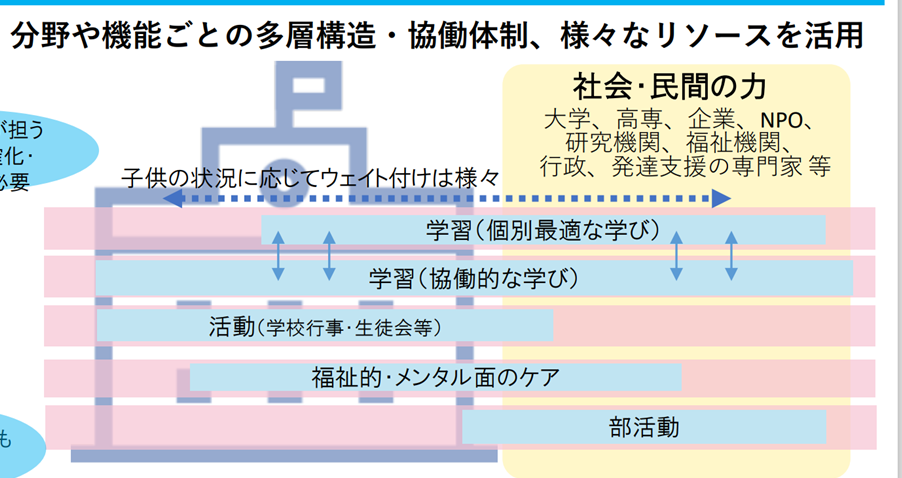

このような方向への変動を必然と捉えているのが、2022年6月に最終決定された内閣府の「Society 5.0の実現に向けた教育・人材育成に関する政策パッケージ」です。そこに描けれた次の図では、これまで学校教育が担ってきた役割を層状に分解し、社会や民間の力を活用した協働体制を構築していこうという姿です。

学外者との協働体制に向けた準備

ここまで、学校教育に求められる課題の増大が、必然的に学外者の関与の度合いを増大させる方向に向かうことを述べてきました。そのような観点から改めて「管理職が若手教師に指導するとき重視していること」から「地域の人々との関係」がすっぽり抜け落ちている現実を見ると、未来社会における「地域とともにある学校」像が軽視され、結果的に未来社会を生きる今の子どもたちに不利益を与えてる可能性が大きいと思わざるを得ません。少し皮肉な見方をすると、若手教員が、もっぱら教育委員会が設定した研修会や学校内の研究会で、「これまで」の教育を進めるうえで指導的な立場にあった人から、「これまで」の教育の再生産のための指導を受けていると言えます。その当事者にはそのような意図はないでしょうが、結果的には学校教育界という「タテ社会」の再生産装置の役割を果たしてしまっている可能性があります。もちろん、教育には「不易と流行」があり、「不易」である部分についてはしっかりと保持すべきでしょうが、その一方で、未来社会への対応という視点が欠落しかねません。

『若手教師の悩みに応える』に掲載された二つのグラフから上記のような感想を持ち、さらに、いかに内閣府が学外者との協働体制という将来の学校教育の在り方について提案しても、すんなりとそれらが受け入れられることは極めて困難であろうと予想せざるを得ませんでした。いったん成功を収めたシステムが稼働し、それなりの役割を長期間果たし続けると、そのシステム自身が新たな展開を見せる社会に対する対応力を失い、むしろしかるべきトランジションへの移行を妨げる役割を果たしてしまいます。日本の高い教育力を支えてきた完成度の高い学校教育システムだからこそ、社会の大きな変動に迅速に対応しにくいことについては、約5年前に『学校教育3.0』(三恵社)で論じたことがありますので、ご参照いただければ幸いです。

それでは、前回述べた若手教員の力量形成に関する懸念と、社会の変化が必然的に求めている学外関係者との協働体制構築の困難さは、どのようにすれば克服していくことができるのでしょうか?一番肝心の子どもたち、将来の日本を背負う子どもたちにとって望ましい姿をどうすればできるのかについて、次回以降に考えてみたいと思います。