教育実践指導の両巨頭が登壇した特別講演会

12月12日午後、NPO法人八ヶ岳SDGsスクールと山梨共創型対話学習研究所共催の特別講演会を小淵沢のアルソア女神の森セントラルガーデン「メインホール」で開催しました。メインテーマとして「未来の学校教育を創造する」を掲げ、共創型対話学習の先導者である多田孝志先生と学びの共同体の先導者である佐藤学先生という、日本の教育実践指導の両巨頭に登壇していただきました。お二人が一緒に講演し、その後対談されるということは、これまでにもなかった初めての試みです。NPO法人八ヶ岳SDGsスクールとしても今年最大のイベントでしたが、コロナウイルスの第三波が着実に押し寄せている最中で、十分な宣伝ができない状態での開催となったことは残念でした。

配布資料作成用として事前に当日使用するPPTを送っていただきましたが、両先生にとっても久々の対面での講演だったこともあり、「あれも話しておきたい、これも話しておきたい」という思いが込められた、内容の豊富なPPTでした。そして、あらかじめ予想していた通り、お二人ともそれぞれ40分の持ち時間では話しきれず、最後を超特急で締めくくるという結果になりました。

そこで、最後の「登壇者間の意見交換」の時間を使って、是非とも補足してもらいたいというスライドを再度巨大スクリーンに投影して説明を求めました。それがこのコラムのタイトルにある「所有の文化」と「共有の社会」です。ご講演の骨子については、後日このコーナーで少し丁寧に紹介したいと思っていますが、お二人が結論として触れておかねばと思われていたことが、「行き過ぎた(私的)所有」で一致していたことに強く共感させられました。

所有の文化=戦争の文化

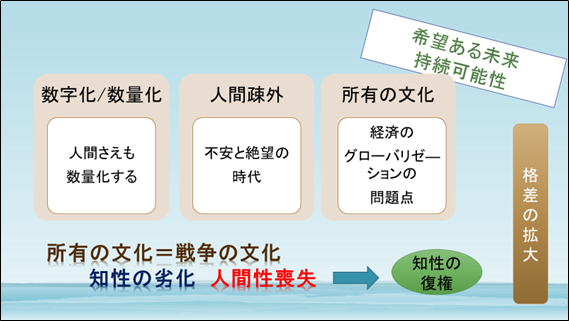

先に講演をされた多田先生の最後のスライドが以下のものです。

多田先生のご講演のテーマは「共創型対話が導く未来の学校と教師の役割」でした。様々なタイプの「対話」の中でも、グローバル化する社会の中で、異との共生に求められる共創型対話の重要性の指摘が前段。その共創型対話に導くうえで特に留意すべき、「間」や「ゆさぶり」や「ふりかえり」や「聞き合う関係」など、特に教師としての役割に関わる要点の解説がご講演の中心部分。

そして、上掲の最後の1枚のスライドに、こんにちの趨勢が進行することによる未来の学校教育の懸念材料が列挙されていました。「数字化・数量化」への懸念は、のちに触れる佐藤学先生のICT教育批判にも通じるものです。中央の「人間疎外」は最下段の「人間性喪失」に対応しており、それを「知性の劣化」と並列されている真意ももっと詳しく伺いたいところでした。そして3番目の「所有の文化」。経済のグローバリゼーションが「所有の文化」を世界中に拡散させ、さまざまなとんでもない弊害を生み出していることを指摘されたものと受け止めていますが、とりわけ「所有の文化=戦争の文化」という断定的な記述は強烈です。当日は時間の制約から、その真意を深く追究することは避けましたが、農耕社会が始まって富の蓄積が可能になると、より多くの富の所有を求めて他の集団との戦争が始まったことを思い起こせば、決して大げさすぎる表現とは言えません。世界中が経済的な利益の獲得・拡大に奔走している現代社会の着地点が、再度の大規模な戦争になる可能性は否定できません。そして、今日の「競争」を基調に据えた学校教育も、「所有の文化=戦争の文化」への流れの上に存在しているといえるかもしれません。

ポスト・コロナの社会は、資源と資産を共有し合う社会

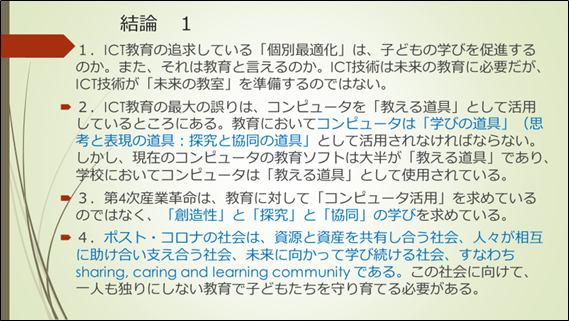

多田先生のあとに講演された佐藤学先生の最後のスライドは、「結論2 これからの学校、これからの授業、これからの学び」のタイトルが付されたもので、①これからの<学び>は、「探究と協同」を核とする学びとなること、②これからの<授業>は、「デザイン」と「リフレクション」によって創造される授業となること、③ これからの<学校>は、民主的で先進的な専門家としての教師集団による学びの共同体としての学校となることが示されていました。そして最後から2枚目の「結論1」が以下のスライドです。

上のスライドの4項目のうち上の3項目は、ICT教育が誤った方向に進んでいることの指摘です。そして最後の4がここで取り上げたい部分です。ポスト・コロナの社会を“sharing, caring and learning community” として、「この社会に向けて、一人も独りにしない教育で子どもたちを守り育てる必要がある。」と書かれています。多田先生が未来の学校教育への懸念として「所有の文化」の危険性を指摘されたのに対し、佐藤学先生は「資源と資産を共有し合う社会」という未来の姿の具体的なイメージを提示しています。そして、それが単なる願望ではなく、実現可能なものであることを、対談の中で、私的所有の概念が人類社会に広がったのはつい最近のことであって、今でも世界の6000ほどの言語のうち、私的所有を意味する「持つ」という動詞のある言語は200ほどでしかないことを話されました。佐藤学先生が描いておられる「共有の社会」は、まだ大きな潮流にはなっていませんが、すでに芽生え始めています。若者の間にマイカー離れが進み、カー・シェアリングが急速に拡大しているのもその一つといえます。

「タテ社会」と「所有の文化」

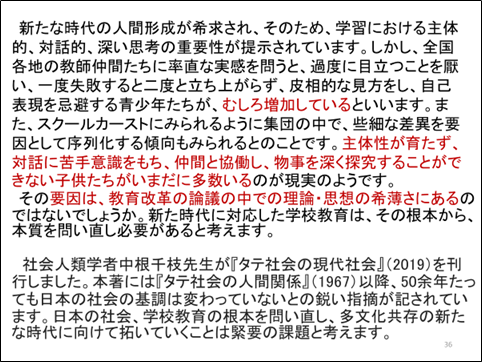

実は、登壇者間の意見交換に向けて、当日話題にしたいことを準備していただきたい旨のメールを両先生にお送りしました。それに対して、多田先生から講演会当日の朝にメールが届き、対談の冒頭で核心部分を赤字にしたスライドを投影して紹介しました。それが以下のスライドです。

文中にある中根千枝先生は、筆者の大学在学中に「女性初の東大教授」になった方で、メールを受け取ってすぐにネットで検索し、94歳でご健在であることを確認しました。多田先生が「タテ社会」が変わっていないことを重視されているのは、これからの多文化共生時代において、日本社会が未だに「タテ社会」であることが大きな障害になると感じられたからであろうと思います。

集団への参加が「場」に基づいており、単一集団への一方的な帰属が求められる「タテ社会」においては、「場」を異にする外来者は排除されがちになります。日本の役所の悪弊とされる「タテ割行政」も、よそ者が越境して自分たちの領域(=場)に入ってくることを拒み、自分の本来の領域(=場)とは別の領域(=場)に立ち入ることを躊躇するのも、「タテ社会」の伝統が大いに関与しているといえるでしょう。このことは、多田先生が教師仲間の実感として紹介されている「過度に目立つことを厭い、(中略)自己表現を忌避する青少年たちが、むしろ増加している」ことや「スクールカーストにみられるように集団の中で、些細な差異を要因として序列化する」傾向にも当てはまります。また、「タテ社会」においては、役職や階級などの序列が重視されるため、その場の上位者にとっては、その集団全体を自分の思い通りに操れる「所有物」と見なす感覚も生まれます。まさに、「所有の文化」と通じる部分が少なくありません。場の上位者でなくとも、一つの場や集団へ執着することも、「所有の文化」から派生した意識といえるかもしれません。

「タテ割り行政」とSDGs

上記のように「タテ社会」が日本の社会に根強く残っていることは、役所の「タテ割行政」に端的に現れています。しかし、「登壇者間の意見交換」の場では、下のスライドを投影して、SDGsの浸透によって「タテ割行政」も徐々に変わろうとしていることを述べました。

このスライドは、2018 年4 月に閣議決定された第五次環境基本計画に盛り込まれた「地域循環共生圏」をより具体的に示した図の中心部分の拡大図です。「環境省ローカルSDGs 地域循環共生圏づくりプラットフォーム」というホームページに掲載されており、「地域循環共生圏(日本発の脱炭素化・SDGs構想)」という表題がついています。上記のホームページでは「「地域循環共生圏」は、農山漁村も都市も活かす、我が国の地域の活力を最大限に発揮する構想であり、その創造によりSDGsやSociety5.0 の実現にもつながるものです。」と説明されています。

注目したい点は、地域循環共生圏を実現させるための5つの具体的な取り組みが5色の枠の中に示されている点です。右上から見ると、オレンジ色の枠の中には「健康で自然とのつながりを感じる「ライフスタイル」」、紫色の枠の中には「多様なビジネスの創出」、一番下の青色の枠の中には「自然分散型の「エネルギー」システム」、左の赤い枠の中には「災害に強い「まちづくり」」、そして左上の緑色の枠の中には「人に優しく魅力ある「交通・移動」システム」と記入されています。将来的に地域循環共生圏を実現させるには、これらの取り組みが不可欠であることは当然ですが、従来のタテ割り行政のもとでは、厚生労働省や経済産業省あるいは国土交通省の管轄と思われる事柄に、環境省が口出しすることはタブーといっても過言ではありませんでした。しかし、将来のあるべき姿を描き、そこからバックキャスティングして、今から何に取り組むべきか、というSDGsの観点に立てば、ほかの省庁が管轄する事柄かどうかは関係ありません。ある意味でSDGsというマジックがこの図を描かせたといえるかもしれません。ここには取り組むべき事柄を各省庁が「共有」しはじめた姿、タテ割り行政の枠を超えて共に取り組もうとする「共創」の姿を見ることができます。これまでの基調をなしていた「競争」を排して「共創」に向かおうとする姿は、学校教育の世界でも見習うべきことだと思います。