―7月24日の特別講演会で伝えたかったこと―

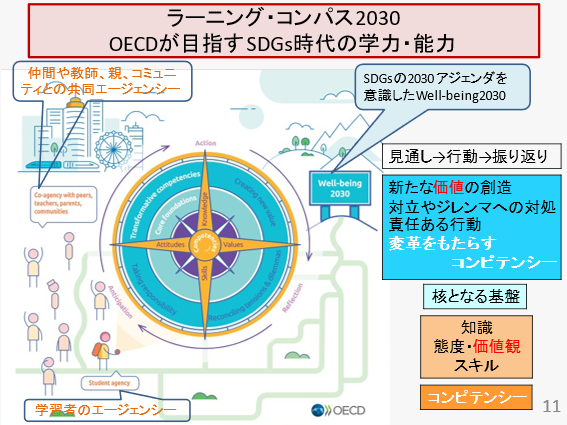

この図が、OECD のEducation2030プロジェクトが2019年に提示したラーニング・コンパス2030です。仲間や教師、親、コミュニティに見守られながら、学習者がコンパス(羅針盤)を用いて、様々なルートをたどり、最終的な目標である“Well-being 2030”を目指すイメージが描かれています。羅針盤の「針」の部分には知識・態度・価値観・スキルというコンピテンシーが配されていますが、水色に着色された羅針盤の「盤」の部分に、①新たな価値の創造、②対立やジレンマへの対処、③責任ある行動、の三つの「変革をもたらすコンピテンシー(Transformative competencies)」が置かれている点が画期的です。2030 という数字からもSDGsが記述された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」を意識したものであることがわかりますが、このTransformative competenciesも、2030アジェンダの冒頭に書かれた”Transforming Our World(我々の世界を変革する)”を連想させます。なお、『OECD Education2030プロジェクトが描く教育の未来』(白井俊著、ミネルヴァ書房、2020年12月)には、このラーニング・コンパス2030が誕生するに至った経緯と詳しい解説が記載されています。Transformative competenciesの訳語として7月24日のプレゼン段階では「変革的コンピテンシー」を使っていましたが、白井氏の「変革をもたらすコンピテンシー」がその意を的確にとらえているので、修正しています。

OECDの「教育とスキルの未来2030プロジェクト」(通称Education 2030 Project)は2015年に活動を開始し、フェーズ1の締めくくりとして2019年にラーニング・コンパス2030を提示しました。現在はフェーズ2として評価、教育法、管理運営を開発している段階です。OECDがキー・コンピテンシーの後継ともいえる新たな教育指針を開発・提示することになった背景には確実にSDGsがあります。つまり、①コンピテンシーは人材論、組織論から出発したこともあり、社会経済の変化に対応する力を求めました。しかし、②SDGs時代にあっては、対応するという力を育むという受け身の姿勢ではなく、あるべき社会を作り上げる能動的な姿勢が求められる、という認識に変わっていったと思われます。Education 2030 Projectが提示する文書には、ラーニング・コンパス2030の核心をなすキャッチコピーとして“The Future We Want”(私たちが実現したい未来)が繰り返し登場してきます。

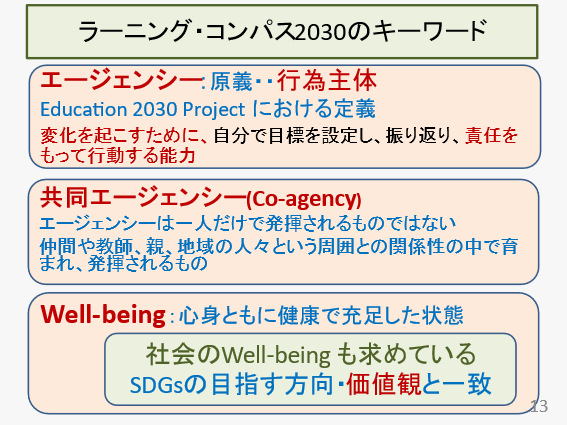

ラーニング・コンパス2030の重要なキーワードは「エージェンシー」です。エージェンシーという言葉は、通常「代理店」などに使われますが、心理学などでは「行為主体」を表しており、Education 2030Project では「変化を起こすために、自分で目標を設定し、振り返り、責任をもって行動する能力」と定義しています。「エージェンシー」は、羅針盤を用いて未知なる環境の中を自力で目標達成に向けて歩みを進めるイメージですが、エージェンシーは一人だけで発揮されるものではなく、仲間や教師、親、地域の人々という周囲との関係性の中で育まれ、発揮されるものであることから、「共同エージェンシー」が大きな役割を果たすことが期待されてるように説明されています。白井俊氏の訳語に従って「共同エージェンシー」としましたが、関連する文書でも”work together”という言い方が出ていますので、「協働エージェンシー」でもいいのかなと思っています。日本の教育改革の第三のベクトルと述べた「ヨコ社会化」に通じるものと捉えています。 ラーニング・コンパス2030のもう一つの最重要キーワードはWell-beingです。個人の場合は、心身ともに健康で充足した状態を表す概念ですが、個人のWell-being以上に社会のWell-beingを重視した説明がしばしばなされています。この点でも、SDGsが目指す方向や価値観との一致を感じさせられます。

OECDが以前に提示したキー・コンピテンシーが、主要国のカリキュラム改革に大きな影響を与えたように、新たに提示したラーニング・コンパス2030も、世界各国の学校教育の在り方に大きな衝撃を与えることになると考えています。つまり、「実現したい未来」を実現する能力を育む学校教育への転換が、これから2030年に向けて世界各国で競い合うように進むであろうと予測しています。筆者がかつて『学校教育3.0』(三恵社、2018年)の中で願望を含めて予測した「持続可能社会型教育システム」への移行が、OECDによるラーニング・コンパス2030によって加速される可能性が拡大してきたと見ています。そして、このラーニング・コンパス2030の示す方向への学校教育の転換は、課題満載の青少年と学校現場を抱えた日本でこそ、求められていると言えます。この図は、2019年に日本財団が発表した「18歳意識調査」という国際比較です。諸外国に比べて、日本の若者の社会変革意識が極端に低いことがはっきりと示されています。特に、「自分で国や社会を変えられると思う」に対する肯定的な回答が、日本の若者は極端に低率です。

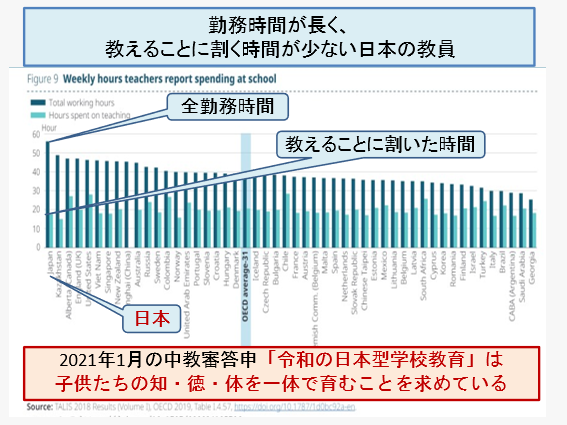

日本の学校の抱える大きな課題の一つが教職員の勤務時間の長さで、OECD諸国の中でも突出していることがTALIS2018実施時の調査で明らかになっています。しかも、「教えることに割いた時間」はOECDの平均値よりも少ないぐらいで、全勤務時間の3分の1ほどです。部活指導や事務的な報告、あるいは課題を抱えた児童生徒への対応に多くの時間を割いているという日本の学校の特殊な状態は明らかです。それにもかかわらず、2021年1月の中教審答申「「令和の日本型学校教育」の構築を目指して」は、「子供たちの知・徳・体を一体で育む」姿を「日本型学校教育」として、その継承を求めています。

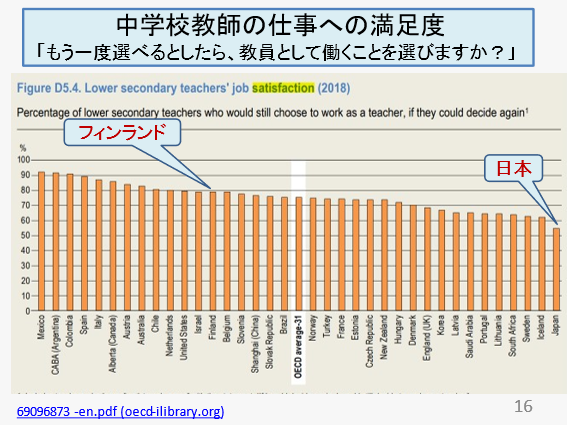

OECDが中学校教師を対象に実施した2018年の調査で、「もう一度選べるとしたら、教員として働くことを選びますか?」という問いに対しても、日本はOECD諸国の最下位。このような状況は、教職を目指す人の減少を招き、学校教育のレベル低下を引き起こしかねません。後に述べるフィンランドの事例のように、教師の職業が社会でも高く評価され、教師自身も誇りを持てる職業にすることが求められていますが、なかなかその展望を見い出せないのが現状です。

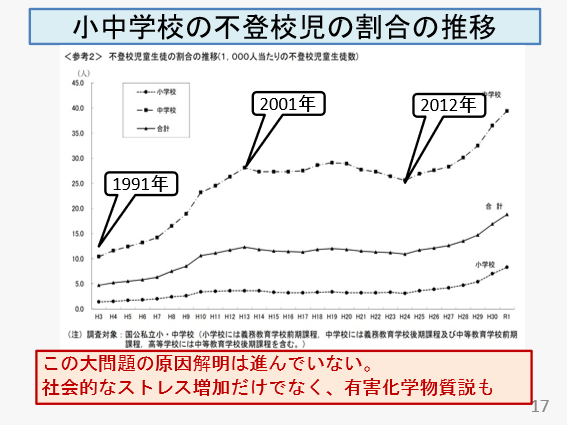

今日の学校教育のもう一つの大きな課題は、児童生徒に関わる課題の増加です。ここでは小中学校の不登校児の割合の推移を取り上げます。この図からもわかるように、1990年代に急増した中学生の不登校は、21世紀になって高止まり状態でした。しかし、2012年以降、再び増加し始めています。しかも2010年代の増加は、小学生にも顕著にみられます。小中学校段階の不登校は、しばしばその後の「引きこもり」につながりがちで、今や社会全体の大きな課題となっています。しかし、この大問題の原因解明は進んでいないように思います。もちろん社会的なストレス増加が大きく関わっていることは想像できますが、以前にこのコーナーの「小学生の異変」で触れたように、有害化学物質の関与も考えられます。

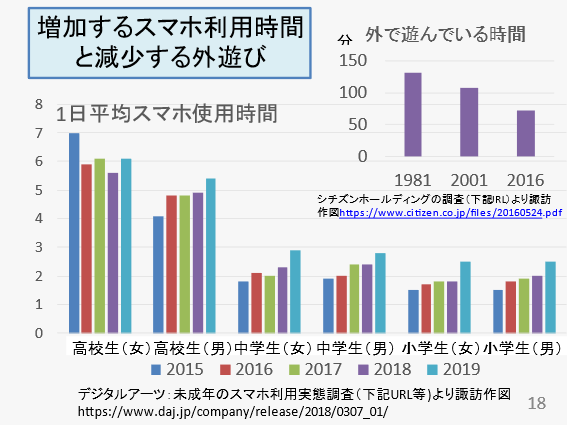

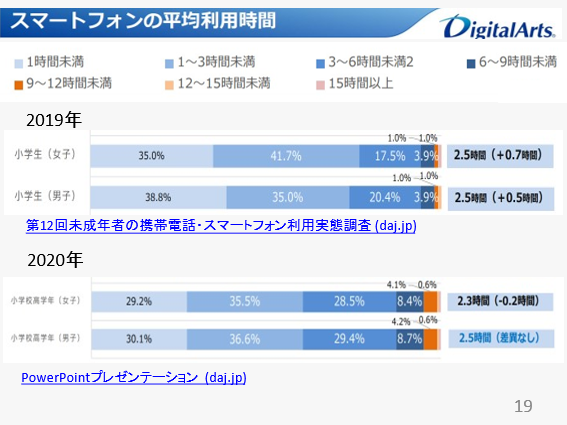

文科省はGIGAスクール構想を打ち上げ、学校におけるICTの活用を進めようとしています。しかし、青少年の日常生活におけるICT化は、スマホの普及によってすでに著しく進んでいます。ただし、それが好ましい方向に進んでいるとは言い難い面があります。デジタルアーツ社が10年以上にわたって実施してきた未成年のスマホ利用実態調査は、2015年から2019年までの4年間で小中学生の1日平均のスマホ使用時間が約1時間増えたことを明らかにしています。この図を作成した後に、2020年の調査結果のデータに接し、若干減少していてホッとしました。一方、ゲーム機器やスマホなどの機器の普及と、子どもたちの外遊びの時間が減少の一途を辿っていることも確認できます。

しかし、ホッとしたのは一瞬でした。2019年と2020年の小学生の平均利用時間の内訳をみると、一日平均6時間以上スマホを利用している比率が2019年は6%弱でしたが、2020年では約13%と倍増しています。2019年の方は単に「小学生」と書かれており、2020年の方は「小学校高学年」と書かれていますが、2019年の調査も10歳以上が対象とされていますので、対象もほぼ同じです。ちなみに、2020年の調査は、2020年2月21日(金)~2月25日(火)に行われており、安倍前首相による全国一斉の休校がはじまる前の時期ですので、突然の休校で時間を持て余してスマホ三昧が増えたとも考えられません。「スマホ中毒」の比率が、今現在、小学生で急上昇している可能性があります。

1990年頃から約30年の間に世界中で進行した教育改革は、21世の社会に対応する能力育成という、避けて通れない道でした。そして、新たにOECDが提示したラーニング・コンパス2030は、「私たちが実現したい未来」を創り出す能力を育もうというもので、持続可能な未来社会を創ろうとするSDGsに呼応するものです。これも、生態的・社会的な持続可能性の危機が迫っている現在、教育面から取り組むべき最優先事項といえます。

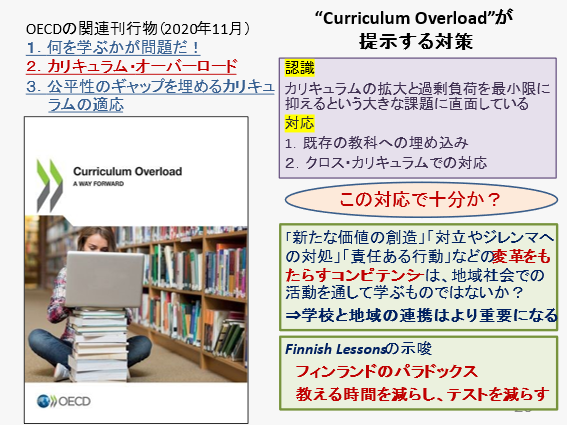

しかしながら、教育改革が打ち出されるたびに、従来の新たな教育課題がこれまで継承されてきた教育課題に上乗せされていくと、教員にとっても児童生徒にとっても、過剰負担が生じますし、カリキュラム自身も許容量を超えるオーバーロード(過剰負荷)となるのは必然です。OECD自身もカリキュラムの拡大と過剰負荷を最小限に抑えるという大きな課題に直面していることを自覚しており、2020年11月には“Curriculum Overload”という冊子を刊行して、その対応策を提示しています。しかし、そこで例示されているのは、既存の教科への埋め込みやクロス・カリキュラムでの対応という、学校内の、しかも既存の大枠の中での対処が中心で、実際に生じるオーバーロードを大きく軽減させるものとなることは期待しがたいと感じています。特に「タテ社会」的傾向の強い日本の学校教育の世界では新たな教育課題が加わった時に、守旧勢力が古いものにこだわり、若い世代も前の世代を気遣うことでスクラップ・アンド・ビルドが起こりにくく、仕事が積み上げられがちだからです。しかも、6枚目のスライドの左下にしっかりと書き込まれているように「学習内容の削減は行わない」と書かれてしまっているので、スクラップ化はしにくい構造となっています。

それではどうすればよいのでしょうか。その一つの答えは、この間、文科省が旗を振り、各教育委員会も積極的に進めてきた学校と地域の密な連携です。地域の応援を得て学校の負担を軽減させようというものです。そもそも、ラーニング・コンパス2030において、変革をもたらすコンピテンシーとして掲げられた「新たな価値の創造」「対立やジレンマへの対処」「責任ある行動」などは、地域社会での活動を通して学ぶ方が効果が大きいものではないでしょうか? そして、どうすればよいのか、に対するもう一つの答えは、「フィンランドの教訓」の中に見出せるのではないかと思っています。このあとは、地域との連携とフィンランドの教訓について述べていきたいと思います。(続く)