教育改革に大きな影響を及ぼしている集団は複数

前回述べたように、日本における近年の学校教育改革には、以下の4つの大きな要因が存在すると捉えています。

①新たな教育課題の誕生

②教育方法の主流の変化

③学校と地域との関係の変化

④児童生徒や保護者の多様化

これらへの対応のための様々な改革が矢継ぎ早に打ち出されてきており、その次々と改革に迫られる感覚自身が教員を疲弊させていることは否定できません。新たに導入した仕組みが不適切であったり不十分であったり、あるいは従来と違ったやり方になじめなかったり、うまくいかなかったりと感じれば、落胆や疲労感につながることでしょう。

しかし、日本の今日の教育改革は、社会の急速で大規模な変化に対応する世界全体の教育改革と同じ方向性をもつもので、基本的には肯定的に捉えるべきものであると捉えています。教育改革をストップさせることは、学校が時代に取り残され、存在する意味を損ないかねません。150年前に誕生した学校は、青少年が社会に出る前段階に一定の知識や技能を習得させることが大きな役割でした。しかし、国際化と情報化と長寿化などの社会の変化によって、学校はあらゆる年代の人が生涯を通して学び続ける場へと変貌しようとしています。そして、その過渡期がまさに現在であって、学校教育改革をストップさせ、過去の学校の姿にとどめようとすることは、社会の変化がどんどん進む中で、事態を一層悪化させることにならざるを得ません。

教育改革を受け入れながらも、教員の過重労働や疲弊を避ける道筋を見出せないものでしょうか。

『教員という仕事 なぜ「ブラック化」したのか』を読みながら、「教育改革」にしろ「教員改革」にしろ、文科省から一方的に発されて、教育現場に押し付けられ、それが教員の過剰労働や疲弊に繋がっている、と朝比奈氏が捉えているような印象を受けました。そのように考えるのも仕方のない面があります。例えば、大学の教職課程履修者や教員採用試験受験者、あるいは現職の教育関係者を主たる購読者と想定している『現代の教育改革』(徳永保編著、ミネルヴァ書房、2019年)では、教育改革について「社会と社会を取り巻く環境の変化に対して、学校教育がその社会的責務を果たせるよう、教育の内容、在り方と関連する制度を一体的に変化させようとする中央政府あるいは地方政府の試みである」(p.4)と書いています。中央政府や地方政府において教育行政を主管するのは文部科学省や教育委員会ですから、不適切と感じる「教育改革」に対する矛先が、文科省や教育委員会に向かうのは無理からぬところです。

しかし、40年以上にわたって大学の教職課程という場で教員養成に携わる間に、「この改革は時代に逆行している」「この制度導入は本来の趣旨に矛盾しており弊害の方が大きい」「この審査は恣意的だ」など、方針の一貫性のなさを感じたり、もろに影響を受けてにがい思いしてきたりしました。そのような経験から、実は文科省や教育委員会、あるいは中央教育審議会の背後に、自分たちにとって好都合な学校教育にしようとする集団、改革の進行によって既得権益を奪われると感じている集団、この機に乗じて一儲けしようと企んでいる集団など、あれこれと改革を捻じ曲げたり足を引っ張ったりする集団が複数存在することを理解するようになりました。「教育改革」に大きな影響を及ぼしている複数の集団の思惑が、それぞれ異なっているため、結果的に改革に向けた方針に一貫性がなくなっています。

教員の疲弊についても、その問題点究明に当たっては、どの集団がどのような意図で圧力をかけた結果であるのかを、少し丁寧に見ていく必要があります。今回は、そのような複数の集団のうち、教員養成制度に焦点を当てて、そこに大きな影響を与えている集団から見ていきたいと思います。

「教職課程における41年間を振り返る」

まず、筆者が1年少し前に『学習院大学教職課程年報』第6号に寄稿した「教職課程における41年を振り返る」という文章の冒頭部分を少々長いのですが再録します。(本来はイタリックで表示すべきでしょうが、読みやすさを優先して小見出しのみイタリックにします。)

「不動如山」

1979年に学習院大学の教職課程専任教員として着任し、この2020年3月末で41年が経過する。一般大学でも教員免許を取得できる「開放制教員養成制度」を、1949年5月の教育職員免許法成立から起算すると、70年以上が経過したことになる。したがって、開放制教員養成制度の70年の歴史のうち、7分の4以上を自分の目で見てきたことになる。ちなみに、この1949年は、4月に新制の学習院大学が誕生し、8月に筆者自身が誕生し、10月に中華人民共和国が誕生した年である。

長年、教職課程に身を置いてきたうえでの率直な印象を一言で述べると、過去70年の日本の教員養成制度は、武田信玄の「風林火山」の最後の一節「不動如山(動かざること山のごとし)」がピッタリであろう。この一節は、一般には、よい意味で使われると思うが、この70年間の世界や社会の変化を考えると、「いささか時代遅れ」で困ったものだ、という意味合いが強い。

中華人民共和国の場合は、1949年の建国後、毛沢東による土地改革から大躍進運動の失敗、文化大革命を経て1978年からの鄧小平による改革開放政策、そして今日の世界最大の工業生産国へと大きな変化をしている。世界全体の大きな流れを見ても、第二次世界大戦後にアジア・アフリカで植民地が続々と独立し、1960年代以降は産業や科学技術の高度化が進展し、1970年代以降は国際的な「ヒト・モノ・カネ」の動きが活発になった。1990年前後には米ソの冷戦が終結し、その後に猛烈な情報化の飛躍的発展が起こっている。近い将来、AI搭載のロボットに取って替られる職業も少なくないという。

教員免許制度の必然性に対する再検証

このような世界や社会の大きな変化にもかかわらず、日本の教員養成制度の根幹はほとんど変わっていない。初等教員免許と中等教員免許の分離、中高教育の教科別の免許制度、教科に関する科目と教職に関する科目の2本柱、教育実習制度、教育委員会発行の免許状の大学卒業時取得、都道府県(+政令指定都市)単位の教員採用試験、教員採用試験合格者の卒業直後からの授業担当、設置認可申請における膨大な申請書類と独善的で不透明な審議会の決定、等々。

「えっ、それらは当たり前で、変えなくてもいいんじゃない?」と思う向きも多いであろうが、そうでなければならない必然性のあるものは少ない。時代が変化する中で、当然変化していいのに変わってないものも多い。

例えば、初等教員免許と中等教員免許の分離。少子化に伴う児童生徒数の減少の中で、小中統合の圧力が高まり、今後小中一貫校が急増するのは必然で、「義務教育学校」という枠組みも広がっている。しかし、「義務教育学校免許」は話題には上がったが、立ち消えになったままである。

例えば、教科別の中等教員免許。新学習指導要領では、カリキュラム・マネジメントという名称の下で教科横断的な学びを求めている。様々な教育関係の答申でも「統合的・総合的」思考の重要性が指摘され、さらに今後は、教科の枠組みを超越したプロジェクト型の学習が重要になると予測されている。それにもかかわらず、人材の大量生産のための基本的な枠組みとし140年前に作られた教科の枠組みが、今日も不動の地位を確保している。中高の教員免許について、教科ごとの免許以外の新しいカテゴリーの免許を発行しようという動きは皆無に近い。

そして、そもそもの教員免許制度。(以下略)

なぜ教員養成制度は変わらないのかー教科のエゴ

過去70余年の間に、社会が大きく変わり、学校に求められているものが変わり、児童生徒や保護者の多様化が進んだのですが、教員養成制度の根幹をなす教員免許制度が社会の変化に対応する動きをてこなかった、そのことにあきれ果てている思いを率直に書いたものです。

「教育改革」を促す要因の①として取り上げた「新たな教育課題の誕生」に対しても、新たな免許教科として追加したのは高等学校の「情報」免許ぐらいで、環境教育についても国際理解教育についても、小中学校の情報教育も、既存の教科の枠組みの中で指導することを求めています。しかもそれでいて、教員免許取得段階で新たな教育課題を必修にすることもなく、また、新たな教育課題についてのきっちりとした研修もほとんどなされない、というのが実態です。大部分は「現場任せ」と言っても過言ではない状態です。結局、教員に過重な負担を強いる形で新たな教育課題が学校に押しつけられることになっています。

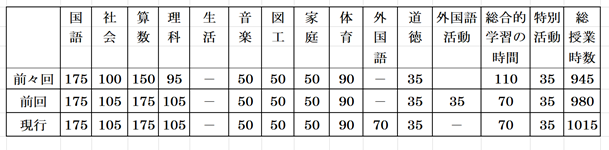

新たな教育課題が学校に導入される際に、「足し算」になることにも触れておきます。グローバル化に対応するために、学習指導要領の2回の改訂で、「外国語活動(英語活動)」と教科としての「外国語(英語)」が導入されました。その結果、小学校5年生の教科別の年間の授業時間数がどうなったかを示したものが下の表です。総授業時間数は35時間ずつ、つまり、一週間の時間割の一つの枠に相当する分が2回にわたって増えています。

「外国語活動」あるいは教科「外国語」が導入された際に、既存の教科が時間数を削減して総時間数を増やさないようにするということは行われていません。新たな教育課題が誕生した際に、極力新たな教科を増やさないようにして対応したことにも、小学校における「外国語活動」や教科「外国語」の導入に際して既存教科が担当時間数を削減しなかったことにも、実は同じ力が働いていると推測しています。それは、各教科集団がそれぞれの教科の配当時間数を減らさないように様々な手段を用いて文科省に、あるいは中教審に圧力をかけた結果と思われます。ゆとり教育による「学力低下論」を利用して、各教科集団が既得権益を必死に守ろうとした、いわば「教科のエゴ」によるものとみています。

ではなぜ、各教科集団は既得権益を必死に守ろうとするのでしょか。おそらく2つの恐怖があるからでしょう。一つは①の「新たな教育課題の誕生」です。新たに誕生してきた教育課題のために授業時間を割いていくと、既存教科の配当時間が減少し、既存教科の重みが減少し、既存教科にまつわる既得権益が縮小するからです。もう一つは、「総合学習」や教科横断的な視点からの学習の拡大です。前回も触れたように、課題解決型の学習の重要性に対する認識が広がる中で各教科の独自性が薄れ、既存の教科は「基礎基本」の習得に限定されがちになります。

各教科の奥の深い面白さを伝えることが困難になる、それには何としても抵抗せざるを得ない、という思いは、長年教科教育に携わってきたのでよく理解できます。しかし、すべての学習者に対して、すべての学習者に配布される教科書を使って、すべての教科の奥の深い面白さを伝えることは、新たな教育課題が増大した今日では学習者に過重な負担を課すことになります。探究的な学習が主流になる中で、改めて教科における学習内容が重要であると気づくことは多々あるでしょう。そうであるならば、探究的な学習がきっかけとなって教科の学習内容に興味関心を抱いくようになった学習者を、奥の深い面白さに引き込むようなオンラインでの発信など、新たな伝達手段の開発が求められているのではないでしょうか。

なぜ教員養成制度は変わらないのかー旧師範系大学の守旧姿勢

教員養成制度が変わらない理由として「教科のエゴ」について書いてきましたが、実は既得権益を必死で守ろうとしているのは、各教科集団というよりも、旧師範系の教員養成大学ではないかと感じています。

そのことを感じさせた2つの例を以下に紹介します。

新しいところから始めると、2018年度の教職課程の再課程認定申請時に求められた「教職課程コアカリキュラム」に沿ったシラバス提示があります。「コアカリキュラム」とは、本来は、「学習者の生活上の問題を解決するための学習を中核におき、その周辺に基礎的な知識・技術を学習する課程を配する教育課程」(『大辞林』の記述)で、『日本国語大辞典』では「一九三〇年代のアメリカで、社会連帯性を学習させるためにとられたもので、問題解決を中心とする総合学習を特色とする。」という補足説明もなされています。それに対して、2017年11月に教職課程コアカリキュラムの在り方に関する検討会がまとめた報告書「教職課程コアカリキュラム」では、「大学が教職課程を編成するに当たり参考とする指針」で、「教職課程の質的水準に寄与する」ためのものとされていました。

報告書は、一応「教職課程コアカリキュラムは、地域や学校現場のニーズや大学の自主性や独自性が教職課程に反映されることを阻害するものではなく、むしろ、それを尊重したうえで・・」と書かれているのですが、国や文科省に対しては、「各大学の教職課程の質保証につながるよう、教職課程の審査・認定および実地視察においては、教職課程コアカリキュラムが活用されること」を求めました。そして、実際に2018年度の再課程認定申請時に求められたのは「教職に関する科目のシラバスにおいて、教職課程コアカリキュラムの指針に盛られた科目の「全体目標」、数項目の「一般目標」、さらに各項目に対応した複数の具体的な「到達目標」が反映されたものとなっているかどうかがチェックされ、そうなってないものは修正を求められました。

このような「教職課程コアカリキュラム」は「大学の自主性や独自性」を抹殺するもので、実際にその指針に沿った授業の展開は、教職の醍醐味や躍動感などを受講者に実感させるものとは正反対のものになる可能性が大きく、改悪以外の何物でもありません。ではなぜこのような改悪が行われるのか。その規制によって誰が得をするのかを考えると一目瞭然です。時代遅れの型にはまった指導方法の延命を願っている組織の圧力です。

もう一つの事例は、教科教育の担当者に関するものです。もう10年ほど前になるかもしれませんが、文科省からの通達で、「教科教育法(現在は教科の指導法に関する科目)」の担当者については、教科教育についての5年以内の業績(=論文)が不可欠との教員審査基準が、厳格に適用されるようになりました。

「まあ、それぐらいは妥当かな」と思う方も多いかもしれませんが、これも大きな問題を含んでいます。かつて私が在籍した私立大学の教職課程では、教科教育法を担当していただいていた先生方の多くは、国文学科や史学科、数学科等の卒業生で、中高の現場で教員経験をしていた方々でした。しかし「教科教育」の専門家でないために、関係する教科教育法に関する論文の業績がなく、担当してもらえなくなって教科教育法の担当から外さざるを得なくなっていきました。教科教育において学生に伝えてほしいのは、学習指導要領にはこんなことが書かれているとか表層的な指導法ではなく、それぞれの教科の奥の深い魅力です。社会科教育に即して言えば、「教職課程コアカリキュラム」の「各教科の指導法」に書かれた到達目標に忠実な授業をする以上に、例えばユヴァル・ノア・ハラリの『サピエンス全史』やSDGsの17目標と169のターゲットなどを教材に用いて、今の中高生が学ぶべきことしっかり伝えるにはどうしたらよいか、という問いを学生に発し、その解を見つけるために多くの時間とエネルギーを注ぐような授業の方が望ましいと感じています。しかし、それをやりにくくしているのが、「教職課程コアカリキュラム」といった規制や、教科教育の担当者に求める教科教育に関する論文の要求です。

特に「社会科教育法」の担当者については、もう一つ問題があります。「社会科教育法」の総括的な科目(本学では「社会科教育法1」)の担当者には地理的分野、歴史的分野、公民的分野の3分野それぞれについての教育法に関する研究業績を求めています。地理的分野、歴史的分野、公民的分野の3分野の教育法についての業績のある人は、おそらく国立の教員養成系大学で「社会科教育」を専攻した人に限定されるのではないでしょうか。このように本当に優れた教員を学校に送り出すこと以上に、旧師範系の大学の権益拡大志向と守旧意識が、今日の教員養成制度を時代遅れのものにしまっています。

このような経験から、前掲の「教職課程における41年間を振り返る」の締めくくりの部分では、以下のような少々荒っぽい記述をしています。ここではイタリックで表示して再掲します。

変化の激しい時代に対応できていない、今日の教員養成制度の姿には残念な思いを強くしている。そして、時代の変化に対応した適切な改革を阻止している既得権益固守集団に対しては、大きな憤りを感じている。

筆者は、かつて学校法人学習院の企画部長として、学習院女子短期大学の4年制女子大学への改組転換に深くかかわった経験を持っている。また、文学部の8番目の学科として教育学科を立ち上げるための設置認可申請にも大いに関与してきた。その過程で、何ら具体的な説明もなく「業績不足」という一言で「不可」の烙印を押し、短期間のうちにのうちに代替候補者を提示するように、との指示を平気で繰り出す横暴を目にしてきた。そのような経験の中で、信じがたい独善的で横暴な審査がなぜまかり通るのについて、強い怒りを抱きながら考えてきた。そして、(一部略)古いシステムを固守することによって既得利権を手放したくないというあがきが根底に存在するという結論に達した。

しかし、このような既得権益固守集団の横暴を看過していては、日本の教員養成制度は立ち遅れから脱することができず、取り返しのつかない事態を引き起こすと強く危惧し、定年退職を機に率直な思いを書き記すことにした次第である。

これからの学校教育は、地域の方々やNPOといった学校外の人々と協働して次世代を育てていくという新しい段階に入ろうとしている。そういった新しい時代にふさわしい教員養成とはどのようなものであろうか。新しい時代に適合した制度の確立に向けて、今後は地域の教育を支援するNPOの立場から発言していきたい。(以下、略)

最大の問題はもっと別のところに

冒頭に紹介した『現代の教育改革』には、これまで書いてきたことを否定するような以下の記述があります。

・・行政改革に関連して学校教育の変革が議論される場合には、教育行政機関や教育関係者の既得権益のために間違った教育制度が維持されているような見解さえ示される。

しかし、・・・(p.4-5)

残念ながら、最後の「しかし・・」のあとに、上記のイタリック部分を完全に否定する根拠を示す記述はなく、「それらが導入された時点では、それ以前のものより良いものと認識され、実際にもそうであったと考えられる」という少しばかりずれた記述がなされています。批判があるのは知っているが、改革を行った時点ではそれが望ましいものであったと弁明したいようです。そもそもこの『現代の教育改革』は、帯にも書かれているように、「文部科学省現役・OB幹部職員の執筆」であって、これまで自らが関わってきた教育改革を否定的に捉えることはあり得ません。

しかし、特にこの部分の執筆者がどのような経歴を経てきた人であり、この『現代の教育改革』の執筆者陣がどのようなメンバーであるかを知れば、これまで書いてきたことを「なるほど、そういった構造があるのだ」と納得してもらえると思います。

この『現代の教育改革』の編著者であり、上記の引用文の執筆者は、1976年に文部省に入省、文科省の研究振興局長や高等教育局長を歴任し、2010年からは国立教育政策研究所所長、そして、2013年度からは教員養成系大学の頂点に立つ筑波大学の教育推進部教授となっています。そして共著者8人のうち現役の官僚でない4人のうち3人は文部官僚から国立や私立の大学に転身しています。このような転身(一般には「天下り」という言葉が使われていますが)をする可能性の大きい文部官僚の上層部が教育改革を主導しているという実態がある以上、「既得権益のために間違った教育制度が維持されている」ことを否定しても、説得力はありません。天下り先候補の意向を「忖度した」改革がなされるのは、必然の構造と言えます。

社会の変化に対応した「教育改革」が次々となされていく中で、教員養成制度が旧態依然とした姿のまま変わっていないこと、そしてそこに守旧派の教育関係者が関与していること、そしてそれらも結果的に教員の負担や疲弊を増大させている、という観点から、今回は、教員養成制度の実態の一端を紹介してきました。

しかし、実はこれまで述べてきたような既得権益保持のためにもっともらしい理屈をつけて「教育改悪」に加担してきた守旧勢力以上に、学校教育にはもっともっと大きな問題が存在しています。

次回以降は、そのことについて書いていきます。