3本の政策と実現に向けたロードマップ

政策パッケージの中心は、以下で概略を紹介する「3.3本の政策と実現に向けたロードマップ」です。この部分は、12月末に公表された〈中間まとめ〉段階では、ポンチ絵を用いたPPTが示されており、提示する政策の具体性が見えにくい感じがありました。しかし、2022年2月9日の会議資料で具体的な政策(案)が多数提示されています。しかし、それぞれの具体的な政策について、「課題・ボトルネック」「必要な施策・方向性」「具体の検討・実施体制」が文章化されて列記されており、個別の政策に関心のある方は、これらをご覧になることをお勧めいたします。しかし、それら全体の大きな方向性については、むしろ12月末時点で提示されていたPPTのポンチ絵に沿ってみていく方が適切と判断し、以下ではそのように記述していきます。なお、そのほかに、3つの大分類の政策ごとに今後いつどのように取り組んでいくかのロードマップも付されています。それを一覧するだけでも、2022年度から教育改革が加速されることは間違いないと断言できます。

<政策1>子供の特性を重視した学びの「時間」と「空間」の多様化

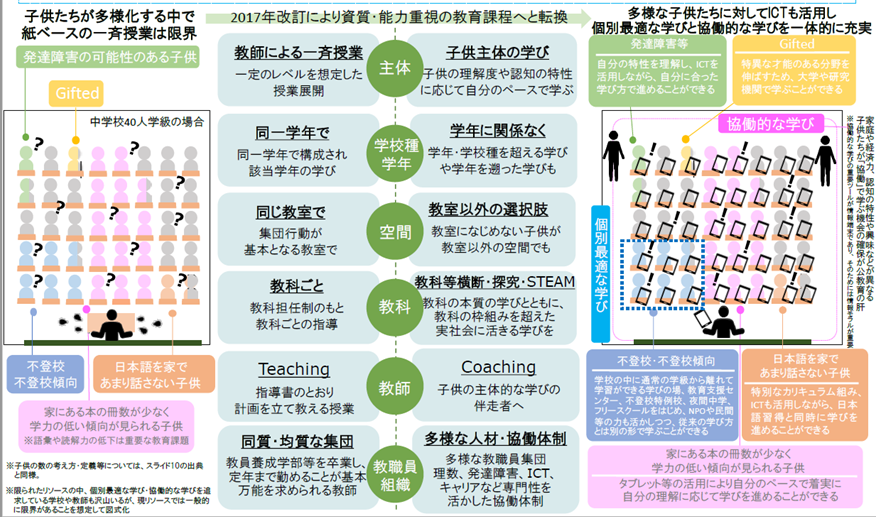

表題は、「時間」と「空間」の多様化と抽象的に書かれていますが、各スライドに書き込まれた内容をよく見ると、大転換なしには済ませないものが並んでおり、事実、先ごろ示された政策(案)でもこれからの大転換をもたらす可能性のある案が列挙されています。<目指すイメージ①>で示されたスライドの図(下図)を、「“これまで”を“これから”に変えねばならないので、この左側から右側への移動を政策として実行に移しますよ」と捉えると、関係する組織や部門に激震をもたらすことになります。

例えば、2段目の「同一学年」を「学年に関係なく」とすると、教科書会社からは、「じゃあ、一体どんな教科書を作ればいいんだ!」という声が上がるでしょう。4段目の「教科ごと」に替わって「教科の枠組みを超えた実社会に生きる学び」が学校の中心になると、これまでの教科を軸に据えた教員養成制度の大手術が必要でしし、教科中心の人員構成となっている教員養成系の大学関係者の相当数は、「自分たちの出番がなくなる!」と大騒ぎするに違いありません。

しかし、その左右に配された子どもたちの多様性を示す図を改めて見せつけられると、「主体」から「教職員組織」に至るまで、これまでの姿を大幅に変える政策が、実際に次々と繰り出されても反論する理屈を見い出しにくくなります。どのような紆余曲折があるかはともかく、あと数年後にはこれまでの左側の姿が右側の姿に移行していることは、かなり高い確度の近未来像と思われます。

では、このような激震が伴う変革を肯定するのか否定するのかと問われれば、筆者は全面的に肯定します。なぜならば、このような学校教育制度の変革(Transformation)がなければ、新学習指導要領が前文ではっきりと断言した、児童生徒が「持続可能な社会の創り手になる」教育を実現できないと考えるからです。さらに言えば、未来社会の主役である小中学生が「「持続可能な社会の創り手」になれないような学校は、存在意義がなくなる時代に間もなく入っていくと考えるからです。

「学年に関係なく」をめぐって

上図では、6段にわたってこれからの姿が描かれていますが、このうち最上段の「子供主体の学び」や最下段の「多様な人材・協働体制」は、すでに以前から話題に上がっています。また、5段目のTeachingからCoachingは、授業ではなじみが薄いかもしれませんが、部活動の領域では、あれこれ指示するのではなく、子どもたちに寄り添って「伴走者」として見守るほうが子供たちの意欲を引き出すと、以前から認識されてきました。子供たちが多様化する中で、画一的な教え込みや一律の指示が通じなくなっていることは、すでに大方の教員は自覚しているはずです。

4段目の「教科等横断・探究・STEAM」は次の政策2の中心テーマですので、ここではそれ以外の「学年に関係なく」「教室以外の選択肢」を中心に見ていきます。

小学校教育関係者以外の方々にとっては、学校教育に学年があり、1年ごとに学年が上がって上級生になっていくのが、「学校の当たり前」の一つとなっていることでしょう。小学校の場合、1998(平成10)年度改訂(2002(平成14)年度実施)の学習指導要領から、各教科の目標と内容が、〔第1学年及び第2学年〕というように2学年をまとめて表記されるようになっています。

4月になると上の学年に上がるのがあまりにも普通のこととなっているため、一年ごとに進級する以外の学校の姿を想像しにくいかもしれませんが、一年ごとに進級させるのは、まさにSupply Sideの都合です。年齢を重ねるとだいたい同じように成長するので、誕生時から6年目の春に小学校に入学させ、同時に各学年の子どもたちは1学年進級し、6年生は3月末に卒業させてしまうのはシステムとしては実に合理的ですが、必然性はありません。子どもたちの成長発達の多様性が進む中で、1年ごとの進級に対する疑問が、小学校の学習指導要領における2学年ごとの目標と内容の表記となったといえます。それをさらに進めようというのが「学年に関係なく」です。イエナプラン教育では、通常4~6歳・6~9歳・9~12歳の3つのグループに分かれて活動しており、あるグループで3年間の活動を終えると次の年上のグループに移行することになっています。

しかし、「学年に関係なく」の説明文を見ると、学年だけでなく学校種も視野に入っています。つまり、小学校も中学校も一緒に、いやいや高校も関係なく、という考えです。例えば、マイクロプラスチックを削減するという課題の解決方法については、例えば、ドキュメンタリー映画『マイクロプラスチックストーリー』を小学生も中学生も高校生も一緒に見て、それぞれが考え、みんなの前で感じたこと・考えたことを発表しあうことは可能です。さらに、みんなで取り組んでどこかに働きかけなければ十分に効果が現れないものが多いことに気付いたころに、そのタイミングで大人の伴走者が、「みんなで解決方法を探究してみたら」と促す効果的です。学年も学校種も関係ない異年齢集団でプロジェクトが実際に動き始めることでしょう。小中高生が一緒になって、川を流れて海に向かうプラ製品や海岸に漂着するペットボトルなどの収集・調査をすると、学校種を越えて、次にどのように行動するべきかという議論になっていきます。このようなプロジェクトを経験すると、子どもたちは異年齢集団の中でこれまで経験したことのないような多様で深い学びを味わうことになるはずです。

筆者自身、杉並区立西田小学校の「NISHITA未来の学校~大人も子供も一緒に考えよう」という催しで、小学生、教職員、保護者、学校支援員、卒業生、地域関係者などがそれぞれのポスターの前で発表し、子どもも大人も質問し答えるという活動を企画したことがあります。大成功をおさめ、子どもにとっても大人にとってもどれほど大きな学びとなるかを自分の目で確認することができました。NPO法人八ヶ岳SDGsスクールが他の団体とともに毎月1回開催してきた「八ヶ岳SDGsコミュニティ」でも、大人に混じって小学生も高校生も発表し、質問して感想を述べています。大人にとっても大きな刺激を受けるイベントです。 「NISHITA未来の学校」にしても「八ヶ岳SDGsコミュニティ」にしても、現段階では単発的なイベントです。しかし、かつて拙著『学校教育3.0』の「付録 未来の教育ショートストーリー」で述べたように、学校に行くのを週4日に減らし、週1日は、例えば異年齢集団で地域を探究する学びの日としてそれを可能にする体制を整備すれば、まさに学校種に関係のない豊かな学びを実現することができます。「学年に関係なく」は言うまでもなく、学校種を超えた学びが新たな「当たり前」になるのも、まんざら夢物語ではない、実現可能なことです。

「教室以外の選択肢」とレイヤー構造

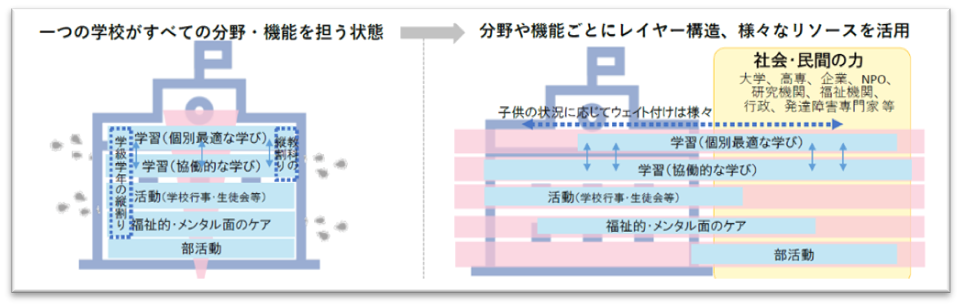

上図の3段目の「空間」のこれからの姿として「教室以外の選択肢」が書かれています。そこでの説明では、「教室になじめない子供が教室以外の空間でも」と書かれているので、不登校・不登校気味の子供たちのためのフリースクールやコロナ禍でインターネットを利用した自宅学習などを連想しがちです。もちろんそのような想定も含まれていますが、その次のスライドにおけるこれからの姿として、下図のようなレイヤー構造が示されているので、もっと大規模な「教室以外の選択肢」が構想されていると考えてよさそうです。

これまでは、学校が子どもたちの教育のすべての分野・機能を担ってきましたが、これからは分野や機能ごとに、多様な担い手に委ねる構想が描かれています。部活動の大部分が学校の枠外に置かれるだけでなく、学習活動についても学校外の場で、社会や民間の力に委ねる姿が描かれています。

それではこの図と、2021年1月の中教審答申「「令和の日本型学校教育」の構築を目指して」において、「日本型学校教育」を「子供たちの状況を総合的に把握して教師が指導を行うことで, 子供たちの知・徳・体を一体で育む」としていることとの間に矛盾はないのでしょうか。この図では、「知」の半分は学校外、「体」の相当部分を占める部活動は大部分が学校外です。そもそも教員の過剰労働が明らかになり、地域社会の支援が求められて「地域とともにある学校」を打ちだしている中で、「子供たちの知・徳・体を一体で育む」学校像を目指すというのは大きな無理があったと反省し、本来の路線に戻ることにしようということなのでしょうか。

いや、そうではないでしょう。全人的な成長を考えたときに知・徳・体を一体で育むことは適切なことです。19世紀、20世紀は要素を分解して効率を上げることに汲々としてきました。その結果として生態系や社会的な持続可能性の危機が発生してしまっています。その反省に基づいてSDGsなどでは、様々な要素を統合して、総合的な観点から課題を解決しようとしています。いわば、21世紀は「統合・総合」によってこれまでの破壊を修復し直す時代ともいえます。したがって、「令和の日本型学校教育」という「知・徳・体を一体で育む」考え方が不適切なのではなく、問題なのは、現在の学校の体制の中で、現在の教職員の体制の中で追求していくような印象をもたらしている点でしょう。外部の人材や資源を活用していく方向性が示されていますが、それらを誰がどのように束ねていくのかについて具体的な提示がなされなかったこと、現在の教育に大きな負担がかかるという不安を抱かせないような丁寧な構想が十分に提示されなかったことが問題だと感じています。

いずれにせよ、これまで学校教育が一手に引き受けてきたものを領域・機能に分解して社会や民間に委ねるのが適切、という考えが本ワーキンググループの結論といえるかと思います。となると、学びの場として「教室以外の選択肢」が用意されるのも必然です。問題は「餅は餅屋」というようにレイヤーごとに別の組織や団体が役割を引き受けた場合、レイヤー間をどのようにつないで子どもたちの全人的な成長を確認していくか、ということです。つまり、各レイヤーがばらばらになって、それぞれが独自の路線を歩んでは、全人的な育みを達成するどころか、トンデモナイことになってしまいます。

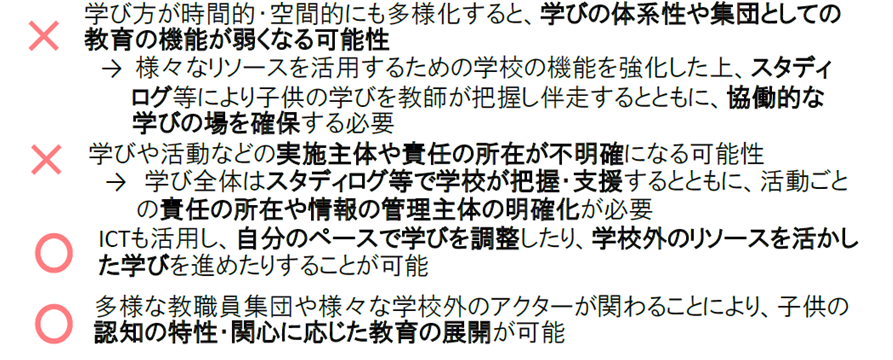

「それこそ教員の仕事でしょう!」ということになると、教員に新たな負担がかかることになります。しかも「タテ社会」的な傾向の強い学校社会になじんできた教員にとっては、「ヨコ」の関係にある人々との周到な連携が求められる業務は大きなストレスをともなうものです。上図の下には、レイヤー構造の課題も以下のように書かれています。

×印のついた学びの時間的・空間的な多様化による教育機能の低下という懸念に対して、①子供の学びを教師が把握し、伴走する、②協働的な学びの場を確保する、という2つの対応策が書かれていいます。また、学びや活動などの実施主体や責任の所在が不明確になる懸念も示されており、これには「学びの全体(を)学校が把握・支援する」とされています。いずれに対しても、「スタディログ等」を活用することが示されていますが、「スタディログ等」はあくまでもツールであって、中心になるのは教職員や学校です。しかし、前にも触れたように「伴走」を急に求められても、教科指導中心の「教え込み」重視の教員養成の下で育っている教員が、急に「伴走者」に変身できるわけではありませんし、学校が学びの全体を把握・支援するように求められると、実際に各レイヤーからの情報を収集し、整理し、さらに各レイヤーに発信するという業務が新たに学校、教職員に加わることになります。

これまでの学校の枠組みや、これまでの教員が教員養成や研修で学んできたものとはまったく異なるものが求められているように感じますが、その点についての具体的な言及は現段階ではみあたりません。この「教室以外の選択肢とレイヤー構造」の構想を進める以上、同時に各レイヤーと密接な連携を図ったり、各レイヤーを束ねたりするプロフェッショナルなコーディネーターは不可欠です。そのようなコーディネーターの養成こそ最優先で取り組むべき課題であろうと思われます。

<政策2>探究・STEAM教育を社会全体で支えるエコシステムの確立

この政策2では、探究とSTEAM教育は併記されていますが、探究についてはこれまでも中教審答申や学習指導要領の改訂で度々言及されてきたので説明する必要もないかと思います。STEAM教育については、まだなじみが薄いので少し補足しておきます。

STEAM教育については、2021年1月の中教審答申「「令和の日本型学校教育」の構築に向けて」の本文の56ページでかなり詳細に説明がなされています。そこでは、「教育再生実行会議第11次提言において,幅広い分野で新しい価値を提供できる人材を養成することができるよう,新学習指導要領において充実されたプログラミングやデータサイエンスに関する教育,統計教育に加え,STEAM教育の推進が提言された」とあります。2019年1月に示された教育再生実行会議第11次提言の中間まとめにも、一か所STEAM教育に触れた記述があるので、2018年には教育再生実行会議内でSTEAM教育に関する議論が活発化していたと推定できます。

筆者がSTEAM教育を初めて知ったのは、2011年12月にソウルの梨花大学で開催された韓国環境教育学会の下半期学術大会でした。「緑色成長と環境教育」というテーマで開催された学術大会の第1部では、開会式に先だち9件の口頭発表が行われました。そこで筆者が注目したのが、3件の発表に「STEAM教育」「STEAM授業」という用語があったことです。昼食時に韓国におけるSTEAM教育の提唱者であった金ジンス氏(韓国教員大学技術教育科教授、韓国技術教育学会会長)に声をかけてSTEAM教育を広めようとする理由を訊ねると、理数系忌避の傾向のある韓国の青少年を新たな教育手法で理数系に引き戻す意図があるという返答でした。通訳をしてもらった元鍾彬氏(学習院大学非常勤講師)によると、当時、STEAM教育についての研究を支援していたのは、教育府の外郭団体である「韓国科学創意財団」で、STEAM教育に関心を高めていたグループは科学教育(理科教育)のグループだったとのことでした。

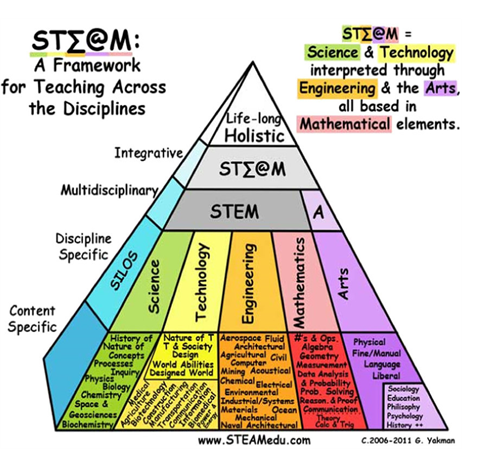

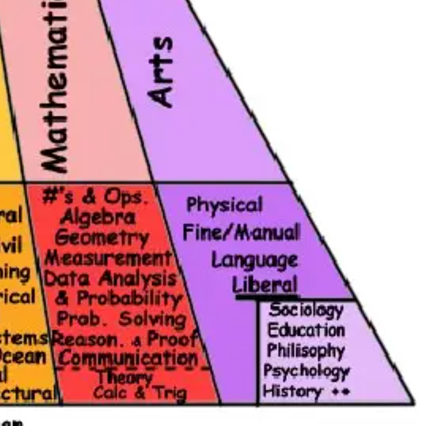

STEAM教育は、以前からあったSTEM教育にArtのAが付加されたものですが、Artについては、「芸術」と捉える見方と「リベラルアーツ」(≒教養科目群)と捉える見方があります。「リベラルアーツ」には幅広く色々な分野をカバーするイメージがあるのに対し、「芸術」というと何か一つのこと究めるというイメージです。前述の中島さち子氏の場合、ジャズピアニストとして音楽というArt(芸術)を究めることが数学的な創造力にむすびついたのかと想像したくなります。しかし、中島氏が立ち上げたsteAmのホームページでは「アート・リベラルアーツ(Art/Arts)」と双方を併記しています。キックオフ・ミーティングで資料として示された「経済界から見たSociety5.0に求められる人材の能力」(下図参照:ただし、簡略化された図ではなく、原図を転載)では、「論理的思考力」や「規範的判断力」を涵養するという意味を持つものとしてリベラルアーツ教育が書き込まれています。

〈中間まとめ〉では、このArtについて 「問いを立て、デザインする力を軸にした、芸術、文化、生活、経済、法律、政治、倫理等を含めた広い範囲」と定義しています。この定義は、STEAM教育を最初に提唱したとされるジョーゼット・ヤクマン(Georgette Yakman)の“ST∑@M Education: an overview of creating a model of integrative education“(2008)という論文で示されたArtsの概念とほぼ一致しています。ヤクマンが概念的に示したSTEAM教育のピラミッド構造図(下図左)を細かく見ると(下図右)、リベラルアーツよりもさらに広く捉えている。しかし、ヤクマンの論文では、STEAMを「科学、技術、工学、芸術、数学の伝統的な学問分野(サイロ)を、統合的なカリキュラムにするために、いかに一つのフレームワークに構造化できるか、という開発中の教育モデル( a developing educational model of how the traditional academic subjects (silos) of science, technology, engineering, arts and mathematics can be structured into a framework by which to plan integrative curricula.)」と説明しており、Artsの内容が何であるかよりも、学問領域や教科が個別の教育内容となっている姿を、統合的なカリキュラムにすることにより大きな関心を向けていることがわかります。ヤクマンのピラミッド構造図の加筆されたバージョンではピラミッドの左側にContent Specific(個々の内容)→Discipline Specific(個々の学問領域)→Multidisciplinary(学際的)→Integrative(統合的)と書き込まれています。頂上付近には、当初から“Life-long” ”Holistic”と書き込まれており、社会の進展と共により上位に移行する必要があることを示しています。

となると、文部科学省が、「STEAM教育等の教科等横断的な学習の推進について」(令和3年?)の中でヤクマンの図を示しているのも、STEAM教育の推進を通して「教科の壁を低くする」という方向へ進めようとしているとも受け取れます。〈政策1〉の「時間」と「空間」の多様化を示した図の「教科」の欄の右側には、「教科等横断・探究・STEAM」という表題が掲げられ、その説明欄には、「教科の本質の学びとともに、教科の枠組みを超えた実社会に活きる学びを」と書かれています。「教科の本質の学びとともに」とは書かれていますが、これまでも言われてきた教科等横断・探究に、さらにSTEAMを加えることで、理系重視の印象を与えるとともに、教科の持つ比重を減らして教科の壁を低くする方向を意図しているようにも思われます。

この政策の表題にある「エコシステム」についても、筆者の専門領域に近い概念であるので補足しておきます。エコシステムは、エコロジカル・システム(ecological system)の短縮形で、日本語では生態系と訳されています。ある範囲に生息するすべての生物が、それらを取り巻く大気や水、土壌などの環境あるいは生物同士が相互に複雑に影響し合っているシステムを指すのが本来の意味です。様々な生物同士の食物連鎖/食物網(food chain/food web)などを連想してもらえるとよいでしょう。生態系が安定していることが望ましいという考え方から「エコロジカル」に「生態系に好ましい」⇒「環境に悪影響を与えない」という意味が派生し、いわゆる「エコ=環境にやさしい」が定着していきました。

近年「人新世(じんしんせい、ひとしんせい)」という用語が一般化してきているように、人類の活動が他の生物や環境に及ぼす影響が巨大となり、また、人類集団同士の相互関係が重大な関心事になると、Human Ecological System(人文生態系)という言葉も使われ始め、それを短縮したHuman Ecosystemという概念も生まれました。しかし、この概念がビジネスを中心とする一世界に広がると、Humanが付されずともエコシステムがもっぱら人類集団、特に企業や団体同士の相互関係に用いられるようになり、しかも、それらが相互依存の関係にあり、さらには協力関係の構築によって相乗効果が発揮される状況を指す用語として定着してきています。

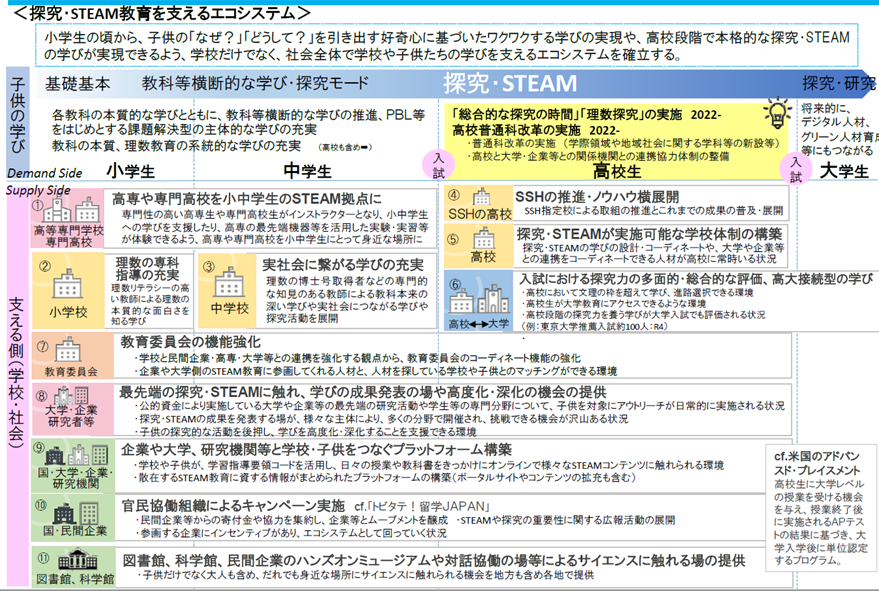

ややエコシステムの説明が長くなりましたが、この政策2の「探究・STEAM教育を社会全体で支えるエコシステムの確立」の<目指すイメージ①>に描かれたエコシステムの構成母体を列記した図(下図)に書かれた説明を見ると、コーディネートや「つなぐ」が散見されるだけでなく、つなぐ人材≒コーディネーターの存在が前提となっているものが少なくありません。繰り返しになりますが、エコシステムの確立に不可欠やつなぎ役・コーディネーターの早急な養成が望まれます。

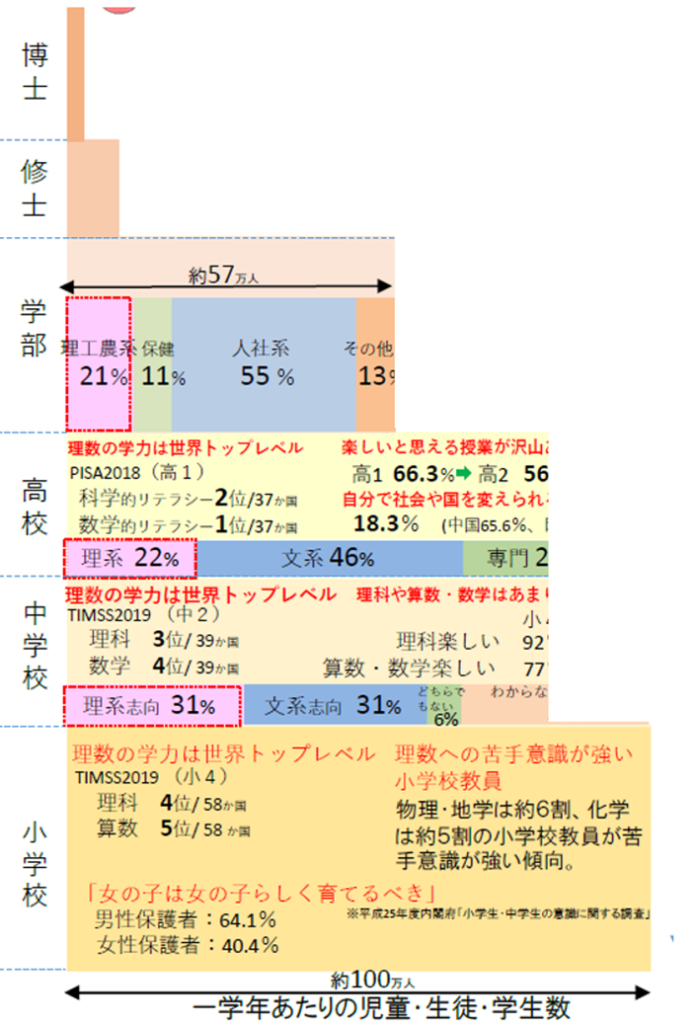

【政策3】文理分断からの脱却・理数系の学びに関するジェンダーギャップの解消

〈政策3〉は「文理分断からの脱却」と「理数系の学びに関するジェンダーギャップの解消」の2項目からなっていますが、この政策に当てられたスライドは1枚のみで、しかも添えられた図は、学校段階が上がるにしたがって理系の比率が減少し、大学院への進学者が極めて少なくなることを示した下図のみです。

修士課程進学者も博士課程進学者も文系の大学卒業者では比率が低いので、学部段階での文系学生比率が高いことと、理系であっても大学院進学後の経済的な不安等が重なってこのような姿になっており、このことが冒頭に掲げた博士号取得者の伸び悩みや研究開発力の低下に結びついています。

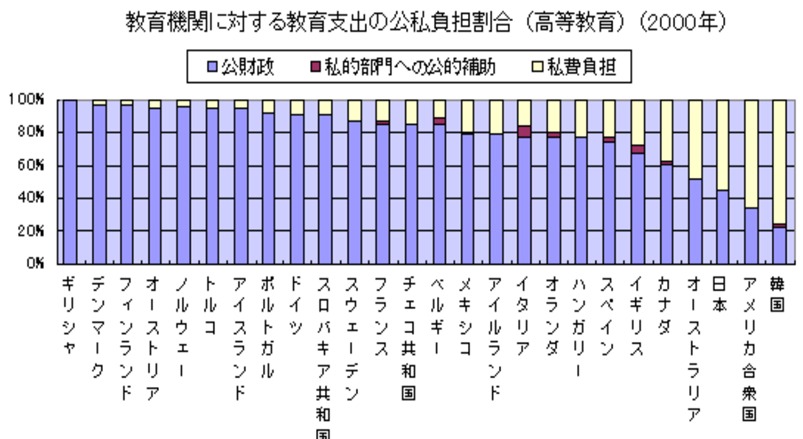

このような結果になった理由は多々あるであるでしょうが、このスライドの「現状・課題」では触れられていない重要な理由があると考えています。それは、高等教育機関に対する教育支出に占める私費負担の割合が過去20数年にわたってOECD諸国中でも最低に近い水準であったことです。高等教育の教育費に対する公財政負担は2000年以降さらに低下し、2003年の国立大学の大学法人化以降、国立大学法人に対する運営費交付金は以後10年間毎年1%以上減額されました。そして、2015年には、大学教育への公財政負担がGDPに占める割合はOECD諸国平均の3分の1以下の0.5%にまで落ち込んでいます。OECD諸国では最低です。

日本の私費による教育費負担としては、小中学生の塾通いなどもあります。しかし、より大きな教育費の私費負担は、大学進学に伴う学費等の負担です。大学教育の相当部分が公的支出ではなく、学生あるいはその家庭の負担となっています。その結果、とりわけ収容学生比率で8割を占める私立大学では、マスプロ授業が可能で低い授業料を設定できる人文社会系の学部の入学定員を増やして収益の増加を図っていきました。大学の授業料を無償とする国は少なくありません。そのような国の場合、国家にとって必要な人材を考慮し、分野ごとの入学定員を決めることが可能です。これからは熾烈な理数系のイノベーション競争が展開され、それが国力や国民の豊かさを左右すると認識すれば、理数系の大学入学者比率を増やすことができます。しかし、日本のような大学進学にかかる費用の大部分を私費負担とすると、そして私立大学の営利優先を容認すると、学費が割安で済み、かつ大学としては収益の大きい人文社会系の入学者比率はじわじわと上昇することになっていきます。そして大学設置基準が新構想大学の新規参入を阻むことで、既存私立大学の既得権益を保護し、生き残りを助けているのが実態です。

ほかにも国際競争力低下の大きな要因となっている理系人材の先細りの理由は色々あるが、何よりも、国が高等教育を軽視してきたことが、今になって大きなしっぺ返しを受けているように思われます。

まとめ

教育・人材育成ワーキンググループの〈中間まとめ〉の記述内容を繰り返し確認し、補足的な説明を書きながら、提出された政策パッケージを実現するうえで何が最も重要で、今からすぐにでも着手すべきことは何かを考えてきました。これまでの記述でもかなり触れてきましたが、以下にまとめると

①学校と学外の様々なレイヤーをつなぐコーディネーターを相当規模で養成する仕組みづくりと早期の稼働、そしてコーディネーターに対する十分な報酬の確保

②72年以上にわたってマイナーチェンジで済ませてきた教科中心に構成された教育職員免許法の抜本的改革と、その際に求められる新たな領域に関連する人材の緊急育成

③中教審答申「2040年に向けた高等教育のグランドデザイン」(2018年11月)に掲げられた「大学設置基準の抜本的改訂」として本当に求められている事柄の早期実施

の3点です。

①については、全国の教職課程設置大学に潤沢な助成金を準備して「教育コーディネーター養成コース」設置を促すとともに、コースのカリキュラム開発を同時に進め、まさにアジャイルに(機敏に)かつ柔軟により効果的なカリキュラムにブラッシュアップさせていくべきでしょう。この①に関連することとして心配なことは、既存の教職員集団が、それまでの学校にいなかった教職員以外のメンバーの加入に前向きでない姿勢が現れることです。「タテ社会」と言われる日本の社会の中でも、学校は「タテ社会」色が濃い傾向があります。新規加入者をしっかりと自分たちの仲間として受け入れるためには、既存の教職員集団に日ごろからヨコの関係を広げるように促すことが有効ではないかと思っています。長期休暇期間中は、なるべく学校外での活動を奨励するのも大事だと思っています。また、コーディネーターという立場を理解するために、教員免許取得要件に、介護等の体験の義務化と同様に、コーディネーター等の体験を組み入れることも有効かもしれません。このような措置も同時に組み入れた制度設計が求められると思っています。

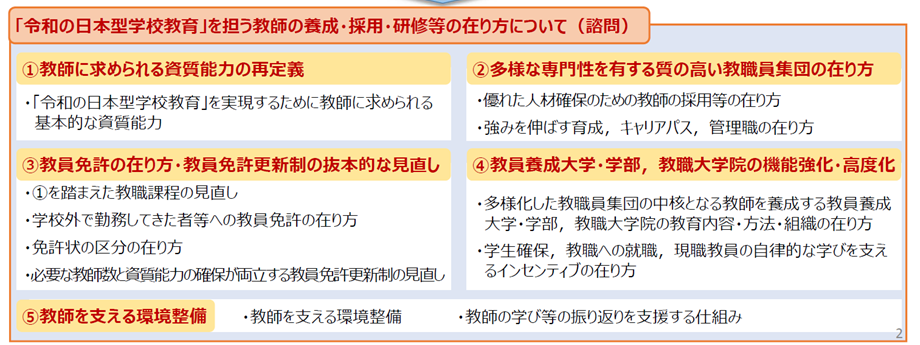

②については、2021年3月に文科大臣より中教審に対して「「令和の日本型学校教育」を担う教師の養成・採用・研修等の在り方について」が諮問され、目下、中教審初等中等教育分科会教員養成部会を中心に議論がなされています。ただ残念ながら、下図のように「③教員免許の在り方・教員免許更新制の抜本的な見直し」が諮問されているのですが、これまでの経緯のしがらみにとらわれており、現時点では、抜本的な改訂の議論が進んでいるようには思われません。

例えば、教員養成部会が公開している最新の「配布資料」(2021年6月開催分)では、廃止が決まった免許更新講習や教員養成フラッグシップ大学構想あるいは教職課程コアカリキュラム(案)などの資料が並んでおり、その後の会議での議事録を眺めても、この教員・人材育成ワーキンググループでの議論との大きなギャップを感じさせられます。

③の高等教育改革についても、地域の活性化に資する大学が求められているにもかかわらず、文科省や中教審主導の改革は活発ではありません。中教審の高等教育分科会や文科省の高等教育局での「大学設置基準の抜本的改訂」に関する議論が進展しないことに業を煮やしたのか、内閣府が2021年8月に「地域中核・特色ある研究大学総合振興パッケージ」構想を打ち出しています。

このような府省庁に置かれる審議会等の会議体では、いわゆる学識経験者が相当部分を占めます。文部科学省に関わる会議体の場合は、そのような学識経験者が利害関係の当事者であったり、利害関係のある組織からの被推薦者であったりする比率が高くなります。となると、そのような会議体からの答申や報告等には、利益誘導的であったり守旧的な要素が多くなります。この構造的な問題は、社会の変化が著しく、早急かつ的確な対応が求められる現代社会にとってはかなり深刻なことです。内閣府が今後とも教育・人材育成政策の主導権を握るのはやむをえないことと思わざるをえません。

しかし、その際も会議等の方向付けの準備をする事務局側の未来社会に対する確かな見通しが求められることになります。また、内閣府が教育・人材育成政策の大きな方向性を定めた後の、「具体の検討・実施体制」は関連省庁が中心になって進めることになります。今回提示されたロードマップでは複数の省庁の連携の下で進められるものもありますが、特に文科省単体で進めるものも半分ほどあります。既存の政策との調整が求められるものもありますし、新たな会議体を設けて議論を深め、制度改正を目指すものもあります。

そのような中で注目したいのは、中央教育審議会初等中等教育分科会の下に、「個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実に向けた学校教育の在り方に関する特別部会」が設けられ、今月(2022年2月)から「教育課程の在り方の見直し」や「学校の役割、教職員配置や勤務の在り方の見直し」、「子供の状況に応じた多様な学びの場の確保」という、とりわけ大きな課題の具体施策の策定に関わることになった点です。しかも、その特別部会の委員11名のうち5名が、教育・人材育成ワーキンググループの中心メンバーであることです。もともと中教審側から教育・人材育成ワーキンググループに入ったメンバーですので、不思議でも何でもありませんが、政策をぶれることなくしっかりと進めていくという意気込みを感じさせられます。引き続き内閣府主導の教育・人材育成改革に期待するとともに、改革の実行ぶりを見まもりつつ応援していきたいと思っています。

(いったん完了)