根強い日本の「タテ社会」

東京オリンピック・パラリンピックの日本側組織委員会の会長が、女性蔑視発言の責任を取って辞任の意向を表明しました。しかもその後任会長としていわば身内の高齢者を指名しかけたこと、さらに、それを政府内で容認しかけたことには、唖然とさせられました。しかし、日本の社会では、このようなことがまだまだ当たり前のこととして通用していることも、認めざるをえません。

昨年末に、学校教育における共創型対話学習の重要性を指摘されてきた金沢学院大学の多田孝志先生からいただいたメールの中に、中根千枝氏が2019年に講談社現代新書として刊行した『タテ社会の現代社会』に触れた次のような一節がありました。

(『タテ社会の現代社会』)には『タテ社会の人間関係』(1967)以降、50余年たっても日本の社会の基調は変わっていないとの鋭い指摘が記されています。日本の社会、学校教育の根本を問い直し、多文化共存の新たな時代に向けて拓いていくことは緊要の課題と考えます。

多田先生は、『事典 持続可能な社会と教育』(教育出版、2019年)の「共創型対話」という項目の中で、グローバル時代、多文化共生社会における共創型対話の要点として「完全には分かり合えないかもしれない相手とも、できる限り合意形成をもとめての話し合いを継続していく粘り強さ」などをあげていますが、トップが決めたことに異論をはさまない「わきまえた」態度を求める風潮が、多くの日本の組織でまかり通っていたことが露呈されました。コロナ禍の中では、日本社会の中に強力な「同調圧力」が働き、ギスギスした人間関係を生み出し、「自粛警察」という言葉まで生まれました。今なお、このような共創型対話の対極にあるような姿や、派閥政治や縦割り行政が一向に改善されない日本の姿は、これからの本格的な多文化共生社会の到来を考えると、憂慮せざるをえません。

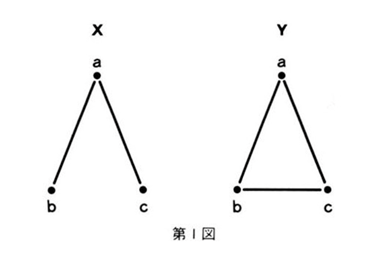

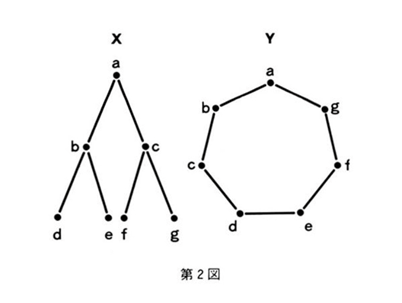

中根氏は、『タテ社会の人間関係』の中で「タテ社会」と「ヨコ社会」の構造の違いを、以下の2つの図を用いて説明しています。(p.114-115)

両集団とも同じ一定数の個人からなっている仮定で、その数を抽象したa・b・cの三点によって示すと第1図のようになる。すなわち、Yにおいては三点の関係が三角形を構成するのに対して、Xにおいては、底辺のない三角関係となる。

さらに、この両者の構成を複雑にすると第2図のようになり、その違いは一層明らかになるであろう。この両者の構造の違いは、・・・Xの成員はaを頂点としてのみ全員がつながっているのに対して、Yにおいては、すべての成員が互いにつながっていること。(一部略) すなわち、もしここに新たにhというものがはいってくる場合、Xにおいては、理論的にa・b・c・d・e・f・gのどれか一つにつながることによっての成員たりうる。しかるに、Yにおいては、hの参加は全成員に影響する。(p.114-115)

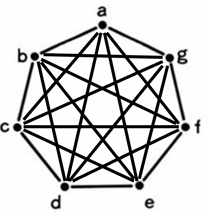

この文中の「ヨコ社会」の構造の説明にある「すべての成員が互いにつながっている」を生かしてより正確に図化すると、第2図の右側の七角形は以下のように書き表せます。

つまり、個々の構成員が他のすべての構成員と繋がっている、あるいは繋がらざるを得ない「ヨコ社会」に対して、「タテ社会」では各構成員は「タテ」の関係では繋がっているが「ヨコ」の関係では繋がっていない、あるいは繋がらなくても済んでいる、といえます。中根氏はなぜ、「タテ社会」という日本的な社会構造が生まれたのかについて、「おわりに」で以下のように述べています。

日本社会の場合、この(=「タテ社会」を作った)条件を支えている一つの大きな特色が存在する。それはいうまでもなく、社会の「単一性」である。現在、世界で一つの国(すなわち「社会」)として、これほど強い単一性をもっている例は、ちょっとないのではないかと思われる。(中略)日本列島は圧倒的多数の同一民族によって占められ、基本的な文化を共有してきたことが明白である。(中略)この日本列島における基本的文化の共通性は、とくに江戸時代以降の中央集権的政治権力に基づく行政網の発達によって、いやが上にも助長され、強い社会的単一性が形成されてきたのである。さらに近代における徹底した学校教育の普及が人口の単一化に一層貢献し、とくに戦時の挙国一致体制、そして、戦後の民主主義、経済の発展は、中間層の増大拡大という形をとりながら、ますます日本社会の単一性を推進させてきたものといえよう。(p.187-188)

この日本社会の「単一性」は、多田先生が懸念するように、これから必然的に到来する多文化共生社会にとって、大きな問題をはらんでいると考えざるをえません。それゆえに、今日の日本の状況を考えると、持続可能な社会の構築や多文化共生社会の構築のための「全体最適」を実現するには、その前提として、持続可能な社会や多文化共生社会にふさわしい「個の確立」や「個人の自律」が求められており、そのためにも「個別最適」の追究は不可欠なのかもしれません。

ただし、ICTの活用まっしぐらの「個別最適」とは別のルートによる「個別最適化」がありうるのではないでしょうか。上述の「2.Society 5.0 において求められる人材像、学びの在り方」は、「(2)共通して求められる力」のあとに、「(3)Society 5.0 における学校」という節を設けています。その前半はAIやスタディ・ログの蓄積などの話題が中心ですが、中程で、「ただし、子供たちはデータから必ずしも読み取れない多様な可能性を秘めている。データに過度に依存することで、一人一人の成長や変化が正当に評価されない等の危険性も指摘されている。」と述べ、後半には以下のような記述がなされています。

Society 5.0 における学校は、一斉一律の授業スタイルの限界から抜け出し、読解力等の基盤的学力を確実に習得させつつ、個人の進度や能力、関心に応じた学びの場となることが可能となる。また、同一学年での学習に加えて、学習履歴や学習到達度、学習課題に応じた異年齢・異学年集団での協働学習も広げていくことができるだろう。さらに、学校の教室での学習のみならず、大学(アドバンスト・プレイスメントなど)、研究機関、企業、NPO、教育文化スポーツ施設、農山村の豊かな自然環境などの地域の様々な教育資源や社会関係資本を活用して、いつでも、どこでも学ぶことができるようになると予想される。(p.8)

学習指導要領といった枠組みに囚われない、自由度の高い構想が描かれており、前述の合田氏のスピーチにあった「学校が、・・・独占的に子供たちを教育するのではなく」という構想の一端をここに見ることができます。なお、「社会関係資本」とは、人々の信頼関係や社会的ネットワークのように、広く便益をもたらす人間関係を意味しています。

中根千枝氏は、日本の「タテ社会」を生んだ要因として日本社会の「単一性」を挙げています。日本の学校制度もまた「単一性」を育み、「タテ社会」を強固なものにしているという見方をしています。それに対し、「Society5.0に向けた人材育成」ではSociety 5.0時代の学校の在り方として、学校外の様々な組織や豊かな自然環境に恵まれた空間などを活用した姿を構想しています。そこでは「ヨコ」の関係がふんだんに取り入れられる構想となっており、それは従来の学校の「単一性」を打破し、多文化共生社会にそぐわない強固な「タテ社会」から多様性が尊重される「ヨコ社会」への転換をもたらす可能性を秘めたものといえます。

しかし、多様性が尊重される「ヨコ社会」への移行という点では、学校側の、特に教職員の意識変革も不可欠です。日本の学校の教員の多くは、教員養成系大学で養成されて、学校という組織に入り、しかも何らかの教科を専門とするという三重の「タテ社会」に組み込まれているといっても過言ではありません。この現状が変わらなければ、「Society5.0に向けた人材育成」に描かれた「Society 5.0 における学校」は実現できません。(続く)