「タテ社会」型の教科の構造とこれからの教員に求められる「ヨコ社会」型思考

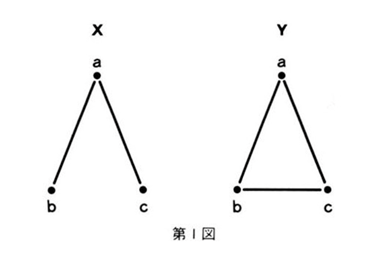

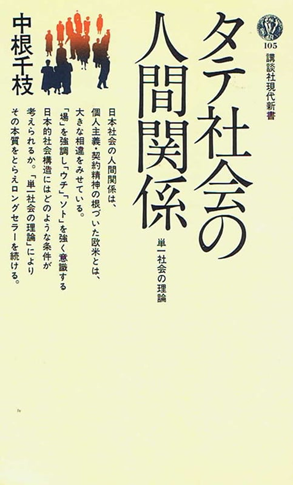

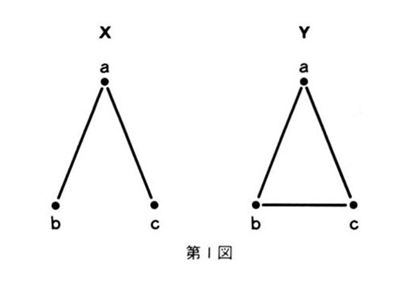

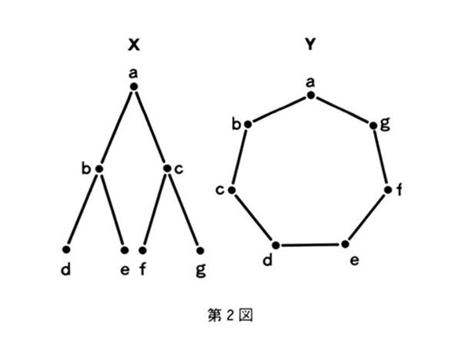

教員養成大学にしても学校にしても、「我が〇〇大学」「わが校は」という意識のもとでのまとまりを重視する「タテ社会」の典型であることはあえて説明の必要はないと思います。150年間にわたって日本の学校教育の基本とされてきた教科の構造も、まさに第2図のXと同じ「タテ社会」の構造であることについて補足しておきます。

例えば小学校の場合、学習内容の全体が実技系教科と非実技系教科に分かれ、実技系教科は音楽、図画工作の芸術系教科と体育、家庭の非芸術系教科に分かれ、非実技系教科は文系の国語、社会と理系の算数、理科に分かれ、という「タテ社会」と同じ枝分かれ構造となっています。また、全科担当を原則とする小学校教員の養成においても、例えば東京学芸大学の初等教育教員養成課程では、国語選修、社会選修、数学選修、理科選修、音楽選修美術選修、保健体育選修、家庭選修等々と、それぞれの専門性を深める仕組みが導入されています。つまり、単に教科が「タテ社会」と同じ構造であるだけでなく、教員も専門教科によって「タテ社会」に組み込まれる仕組みとなっています。教科単位の教員免許制度となっている中学校や高等学校の教員が、どっぷりと「タテ社会」に組み込まれる構造となっていることは、言うまでもありません。今回の「令和の日本型学校教育」答申は、小学校に教科担任制を導入する方向を示しており、小学校教員の「タテ社会」化が一層強まる懸念があります。

では、どうすればよいのでしょうか。来るべき多文化共生社会を考えると、これからの社会の担い手を育む役割を持つ教員が、「タテ社会」にどっぷりと浸かっていることが、未来の多文化共生社会で生きる子どもたちに好ましからぬ影響を与えることに意識的であるべきでしょう。そのために二つのことを勧めたいと思います。

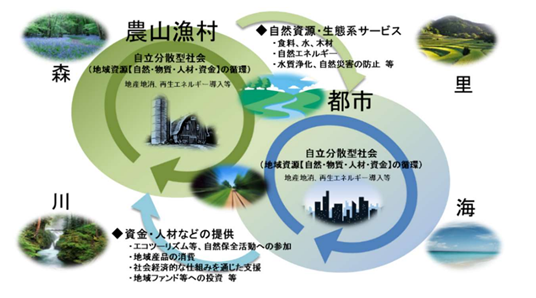

一つは、学校以外の活動に積極的に参加することです。特にぜひ勧めたいのが、NPOの活動への参加です。市民レベルでの国際交流を進めているNPO、環境問題に取り組んでいるNPO、子どもたちの貧困や学習支援に取り組んでいるNPO、地域の活性化に取り組んでいるNPO、安全な「食」と「農」を目指しているNPO、障がい者の支援を行っているNPO、音楽などの芸術活動の振興をサポートしているNPO、伝統文化の継承に取り組んでいるNPO等々。日本財団は、「NPOなどの公益活動を実施している団体に関する全国規模のデータベース」をネット上で公開していますが、そこに情報提供されているだけでも1万以上があがっています。

NPOは何らかの目的を持って活動しているので、その目的に深く関心を寄せているという点では同じ思いを抱いている人たちですが、自分の職場から一歩離れた立場で集まってきていることが多く、多様性に富む傾向があります。日常生活の大部分を過ごす学校から離れ、多様な人々が集まる場で活動することで、社会の様々な側面を知ることもできますし、学校以外の世の中の様々な仕組みを知ることもできます。

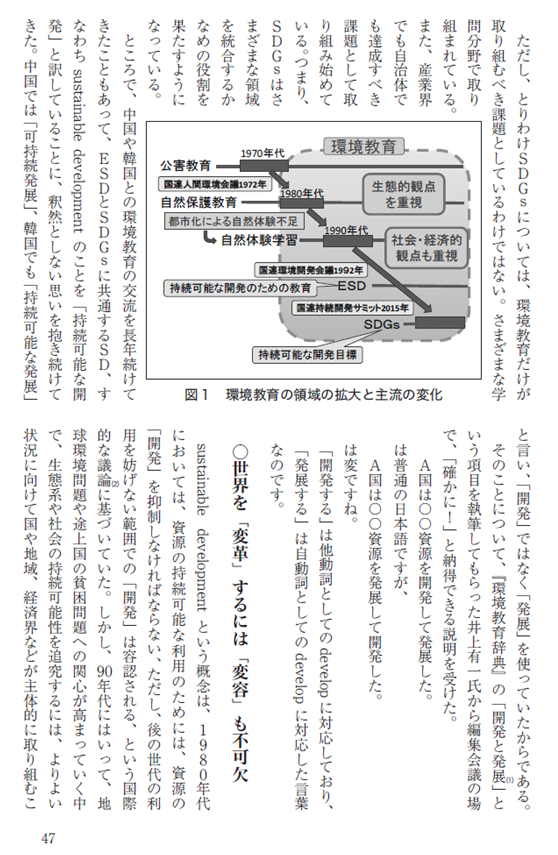

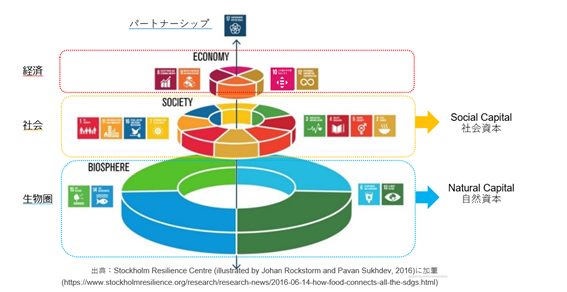

もう一つは、授業の中に極力「SDGsの学び」を取り入れることです。以下に述べるように、実はSDGs自身が「ヨコ社会」の構造をもつものであるので、授業の中に「SDGsの学び」を取り入れると、いつの間にか「ヨコ社会」的な思考が身についていくと思われます。

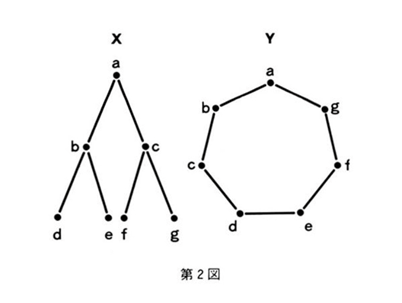

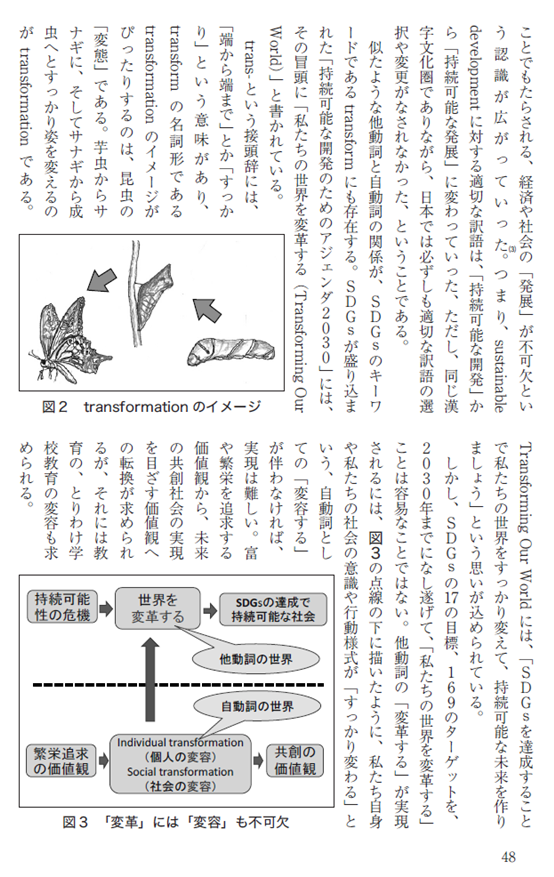

SDGsについては、17の目標のロゴを3段に並べた以下の図が最も基本的なものです。

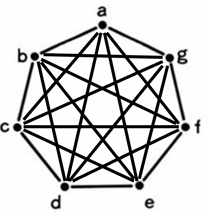

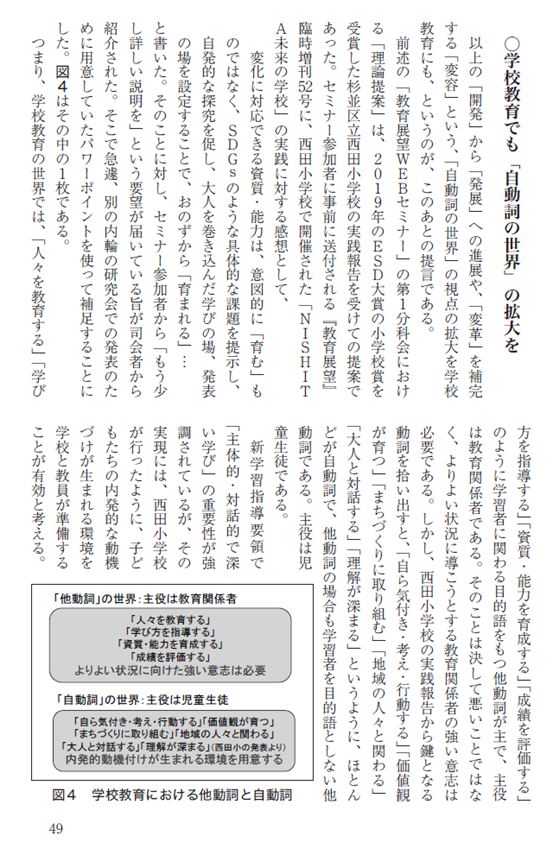

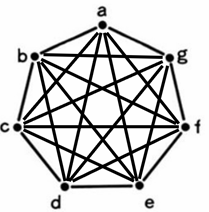

しかし、SDGsのきわめて重要な点は、「2030アジェンダ」の前文の最終段落に書かれている「持続可能な開発目標の相互関連性及び統合された性質」にあります。そこで筆者は『学17のすべての目標が辺と対角線で結ばれた、以下の図を描いてみました。

SDGsの17の目標間のつながりを示した上図の正多角形は、中根氏が「ヨコ社会」の構造として示した図の各構成員を繋いだ図3の、構成員を17に増やしたものと一致しています。もちろん、図3の場合は「人々」の間の構造であるのに対して、上図は、SDGsの17の目標という「事柄」の間の構造であって、一律に論じることができるものではありません。しかし、「ヨコ社会」において新たな成員の参加が「全成員に影響する」のと同様に、SDGsの場合も、一つの目標への働きかけがほかのすべての目標に影響が及ぶという点でも、類似しています。

DNAから見た日本人

「そうはいっても、「タテ社会」は日本人のDNAにまで浸み込んだものなので、文科省が学校の在り方を変えようとしても、各教員が意識変革を図ろうと、おいそれと変わるものではないよ」という反論も出そうです。しかし、日本人のDNAは、今日もなお多様性に富んだ多文化共生タイプであることを最後に述べておきます。

ある地域に住む人々が、どのような来歴の集団によって構成されているかについては、1980年代以降のDNAの解析研究の進展によって、かなり断定できる状況になっています。女性から女性だけに継承されるミトコンドリアDNAと、男性から男性だけに継承されるY染色体のDNAについて、人類が世界各地に拡散する過程で生じた突然変異の痕跡をたどることで、アフリカで誕生した現生人類が、アラビア半島経由で南アジアから西アジアにわたり、その後新たな食料獲得手段を獲得しながらユーラシア大陸の各地へ移り住んでいった経路と年代がおおむね推定できています。そのようなDNA解析研究の結果、日本列島は、実は各地に移り住み、それぞれの場所で新たな食料獲得手段を発達させたいくつかの集団が再集合した、やや特異な場所であることがわかっています

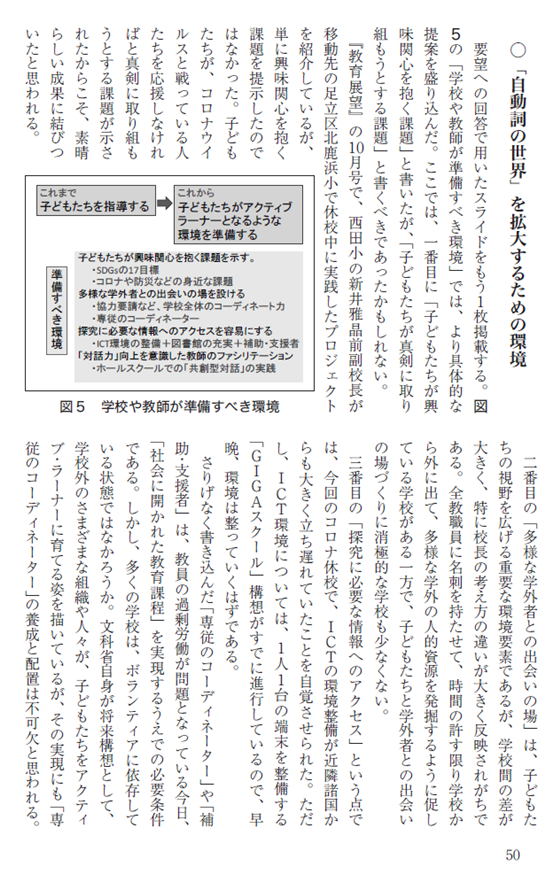

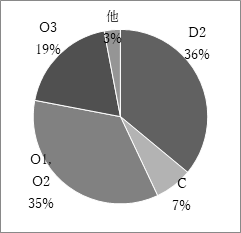

日本人の男性については、下図のように古い時代に分化したCというタイプとDというタイプの遺伝子(古代遺伝子)を持つ人々が半分近くを占めているという大きな特色があり、その古代遺伝子を持つ人々も大きく3系統からなっています。森林の中で狩猟採集をしながら東に移動して日本列島に到着したDというタイプのY-DNAを持つ人々が約36%、南方からおそらく漁労生活をしながら北上してきた人々と、シベリア方面から南下してきた人々が合計で約7%です。残りの約50%以上は、稲作を始めたことで急拡大したと思われるOというタイプのY-DNAを持つ人々です。このように来歴や食料獲得手段の違う集団どうしは、最初のうちは住み分けをしていたはずです。しかし、長い歴史の中で多文化共生の段階を経て次第に文化的な融合が進み、単一民族的な様相を帯びるようになっていったと推定できます。

(http://www1.parkcity.ne.jp/garapagos/ 中 の Y DNA県別調査 の データより作成)

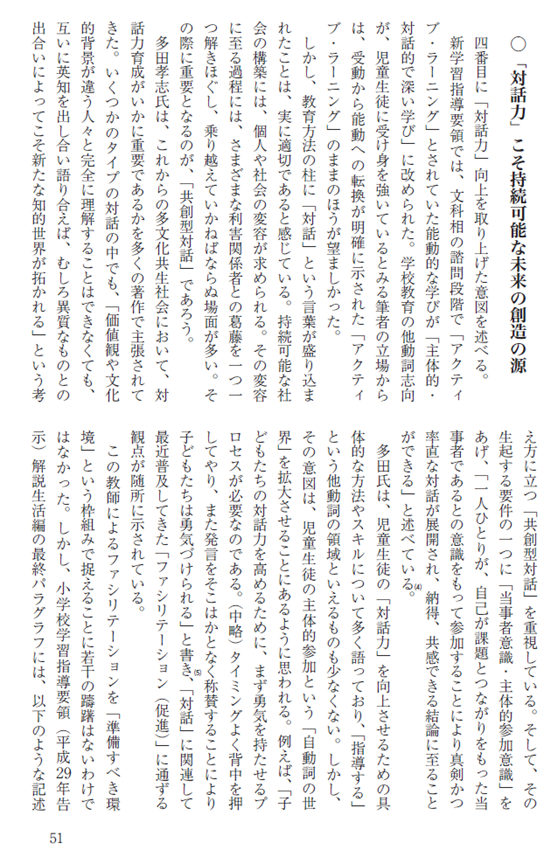

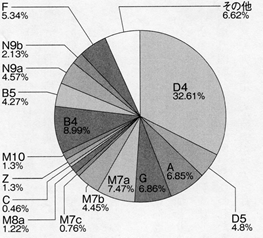

一方、日本の女性は大きく分けると、南方系と北方系に分かれるのですが、下図に示されているように様々なタイプのミトコンドリアDNAを持つ人々から構成されています。ミトコンドリアDNAのタイプの多様性という点では、東アジアは世界でも突出していると言えます。そして興味深いことに、ミトコンドリアDNAのタイプ別の構成比率を見ると、日本から朝鮮半島、長江以北の中国、そしてチベット高原にまで続く帯状の地域では、同じような構成比率が見られます。日本の男性の場合と同様に、かつて各方面から集まってきた人々が同じような植生の下で長年共生してきた結果であろうと思われます。今日ではしばしば対立する異なった民族となっていますが、元をたどると、同じような由来と同じような食生活を持っていた集団同士であったと言えそうです。

(篠田謙一2007 ,『日本人になった祖先たち DNAから解明するその多元的構造』、

NHK 出版, 219pp)

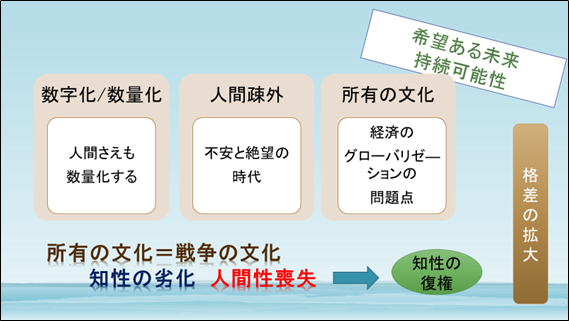

東アジアでは農耕段階に入って以来、男性が支配的な存在であったことが、上記のようなDNAレベルでの男女の違いになっています。特に島国である日本の場合、男性中心の社会の単一性が「タテ社会」を形作ることになっていったのですが、DNAレベルでは今日も多様なタイプの共生関係がみられます。今後、日本においても女性の活躍が進み、SDGsの目標5の「ジェンダー平等を実現しよう」が達成されるようになると、「タテ社会」から「ヨコ社会」への移行が急速に進むかもしれません。ただし、現時点ではジェンダー平等に対する自覚のない抵抗勢力(筆者もその一人かもしれませんが)が根強く、「ジェンダー平等を実現しよう」の目標達成度は、先進諸国では最低、途上国を含めても最低に近い位置にあります。

まとめ

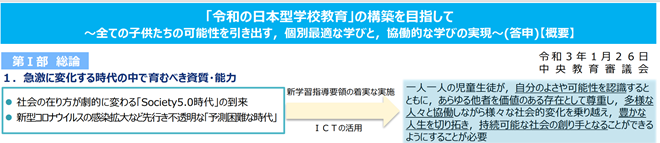

中教審の「「令和の日本型学校教育」の構築を目指して」答申では、児童生徒の多様化に対応する「個別最適な学び」が強調されており、そこでは、主としてICTの活用によって実現させようとしているように受け取れます。しかし、「個別最適」という表現の源と目される「Society5.0 に向けた人材育成」は、ICTの活用の危険性にも言及し、学校が「ヨコ」の関係にある学校外の組織や人材などと協力して、未来社会の担い手を育む構想を打ち出しています。しかし、日本社会の根強い「タテ社会」は健在で、学校という組織ばかりでなく、教科を軸とする教育体制も、また教科の枠組みに組み込まれている教員も、「タテ社会」にどっぷりと浸かっているという実態があり、そこを解きほぐしていくことから取り組まねばなりません。日本人のDNAは、実は多文化共生タイプなので、「ヨコ社会」への移行も不可能ではありません。今回の答申においても、「外部人材」の活用などに触れていますが、様々な課題への言及と対応の膨大な記述の中に紛れてしまい、大きな比重を置かれているように感じることができません。また、活用する「外部人材」についても、限定的な印象を受け、「タテ社会」型の発想から抜け出ていないのではないかと疑わざるを得ません。社会の変化に対する的確かつ迅速な学校改革が求められていますが、まだまだ不十分というのが、今回の答申に対する率直な感想です。(おわり)