現代は人類史の大転換期

これまでに人類が経験したことの無いことが次々と生じているという点では、おそらく現代は人類史の大転換期であろうと思われます。

例えば、人口減少。日本がその先頭を走っていますが、韓国でも人口減少がはじまり、中国もほどなく人口減少に転じます。東南アジア諸国も合計特殊出生率が2.0を下回り始めており、10年後ぐらいから続々と人口減少国家の仲間入りをします。

例えば、モノづくりの価値の相対的低下。20世紀まではモノを作り出す製造業が経済の中心に位置していました。しかし今日、GAFA(M)と呼ばれるGoogle、Amazon、Facebook、Apple、(Microsoft )など、情報の収集・活用よって巨額の収入を得ているIT企業が世界の経済を牛耳っています。その情報化の進展で、今世紀後半には多くの職業が消滅し、雇用の危機が到来するかもしれません。逆に、人々が多くの自由時間を獲得して、新たな生活文化を生み出さすことになるかもしれません。

例えば、利益追求一辺倒だった経済界の変貌。2015年に国連で採択されたSDGsに対する協力姿勢が世界各国の経済界で広がってきています。利益追求中心であった企業活動も、環境への配慮や社会的貢献への意識が顕著になっています。

これらの変化の背景には、生態的・社会的な持続可能性の危機と情報化の急速な進展があり、その両者が、人々の価値観や生活様式の変化や、社会構造の在り方の変容をもたらしています。

ひょっとすると、これまでの人口の都市への集中が逆転し、地方への分散に向かうという、もう一つの人類史の大転換も目前に来ているのかもしれません。人口の都市から地方へ逆流は、今回の世界的なコロナ禍とリモートワークの定着によって、これから一気に顕在化していくかもしれません。

これからの学校教育改革も、今日人類が直面している課題と、上記のような人類史の大転換を視野に入れて構想していく必要があります。残念ながら前々回に紹介した文科省のOBと現役高官が執筆した『現代の教育改革』(徳永保編著、ミネルヴァ書房、2019年)は、最後に「今後の教育改革」という章を設けながら、「持続可能な社会」についても、SDGsについてもまったく触れていません。ひょっとすると、新学習指導要領の前文に「持続可能な社会の創り手」という言葉が入ったことにも対しても、教科至上主義の守旧派擁護という観点から、あえて記述をしなかったのかもしれません。

今回は、人類史の大転換後の、まさに「未来の学校」の姿を描き、そこに到達するために、今、どのような教育改革が求められているのかについて述べていきたいと思います。

ただし、そのためにも、やや回りくどいかもしれませんが、がつて上梓した『学校教育3.0』の骨子を要約して、学校教育がたどってきた道筋とこれから向かうべき方向性について振り返ったり、現在、文科省主導で進められている教育改革についてもその方向性を確認しておきたいと思います。

「学校教育1.0」」から「学校教育2.0」へ

国民のほぼすべての人が学校に通う公教育制度の整備は、日本では1872年に始まります。来年でちょうど150年が経過します。アメリカ合衆国では1860年代前半の南北戦争期、イングランドでは1870年の初等教育法が公教育制度の開始と見なされていますので、欧米の先進諸国にそれほど遅れをとっていない時期に日本の公教育制度は誕生したといえます。国民国家成熟期で、国家に奉仕する国民を大量に育成するという命題に応えるために、学校をつくり、教室に子どもたちを集め、教科に分けて、教科書に基づいて、時間割に従って知識を伝授する授業が行われました。教えたことを記憶したかどうかを試験で確認し、教師も師範学校できっちりと指導法を学んで教壇に立つというシステムが出来上がっていきました。私はこの教育システムを「国民国家型教育システム」と見なし、公教育制度の第1期であることから「学校教育1.0」と捉えています。

この学校教育1.0も、日本の場合、第二次世界大戦後の民主化の波でゆさぶりを経験します。1947年に6・3・3制という新たな教育制度が導入されました。同時に社会科という新たな教科が設けられて、経験主義的な問題解決学習が採用されました。また、一般の大学でも教員免許を取得できる「開放制教員養成制度」が1949年から始まります。しかし、経験主義的な社会科も中学・高校では数年のうちに地理や歴史、政治・経済・社会(のちに公民)に分かれた系統学習に戻り、教員養成でも小学校の教員は旧師範系の教員養成大学出身者が大多数を占める姿は残存します。

日本の教育史の時代区分では、第二次世界大戦の前と後とで分ける考え方が一般的ですが、すべての児童生徒に均質な教育を施して国家の底上げを図ろうとしたという点では、根本的な変更はなされてないので、戦後しばらくの間は学校教育1.0が継続したと捉えています。

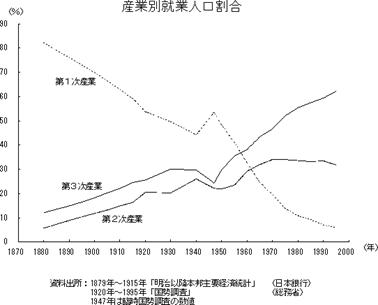

学校教育1.0はシステムとして完成度が高かったために、今日も「学級」「学年」「教科」「教科書」「学期末試験」など、その根幹は継承されています。しかし、1960年代の高度成長期に入ると製造業の成長が著しく、1970年代に入ると日本は先進国の一員となり、物質的には「豊かな国」の仲間入りをするようになりました。下に掲げた産業別就業人口割合の推移を示した図からも明らかなように、農業を基盤としていた日本は大きく変容し、伝統的な産業構造も大きく変化しました。

このような社会構造の大きな変化の中で、国家に奉仕する国民を大量に育成する「国民国家型教育システム」であった「学校教育1.0」は時代遅れのものとなり、新たな教育システムが求められるようになります。

http://20世紀における日本人の生活変化の諸相 (research-soken.or.jp) 多くの人々が、よりレベルの高い教育を受けることがより豊かな生活に結びつくことを確信するようになり、高校進学率は1970年代半ばには90%を超えるようになります。高校卒業では不十分と大学卒を目指す動きも大きくなっていきました。さらに、よりよい職に就き、より豊かで安定した将来を獲得するには一流大学への入学を目指すべきだという傾向も顕著になり、受験競争が活発化していきます。国家に奉仕するために教育を受けるという意識は希薄になり、個人や家族の幸せを実現するために教育を受けるという意識が高まっていきました。

一方、高度成長の過程で経済発展が国家の繁栄の源という考えが定着し、教育制度についても経済界の意向が反映されがちになっていきました。さらには経済界自身も教育の在り方について積極的に提案をするようになります。経済界が求める人材も「国家に奉仕する人」から、経済発展に寄与する高い「資質・能力」を備えた人へと変化し、教育の需要者側でも高い「資質・能力」の獲得を目指すようになり、個人の「資質・能力」を重視する新たな教育システムへと移行していきました。主たる目的が国家の繁栄のためではなく、個人の資質・能力に焦点が当てられるようになることから、この教育システムを「資質・能力重視教育システム」と見なし、公教育制度の第2期と言える「学校教育2.0」と捉えています。

「学校教育2.0」」から「学校教育3.0」へ

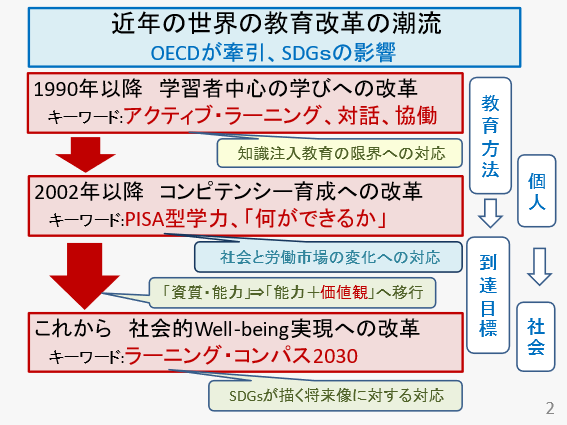

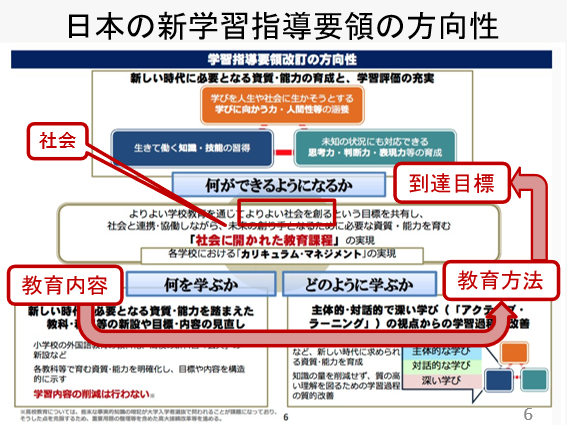

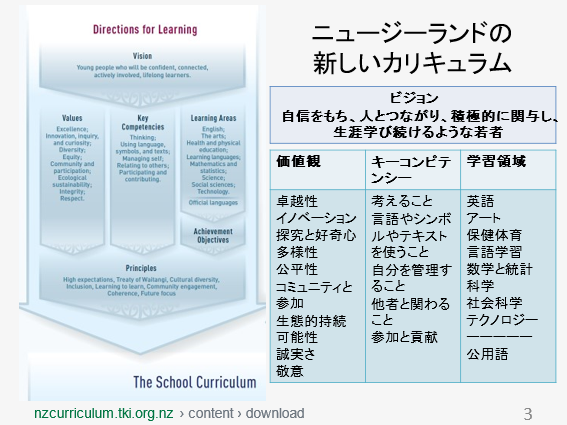

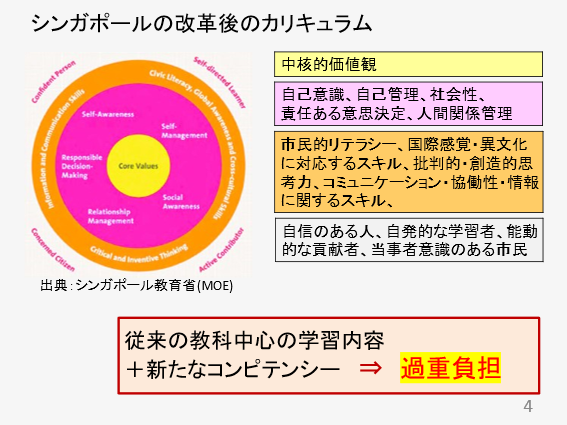

今日の学校教育は、「学校教育1.0」のシステムを色濃く残しつつ、「資質・能力」を重視した「学校教育2.0」であることは明らかです。新学習指導要領においても、最頻出熟語が「資質・能力」であることがそのことを物語っています。

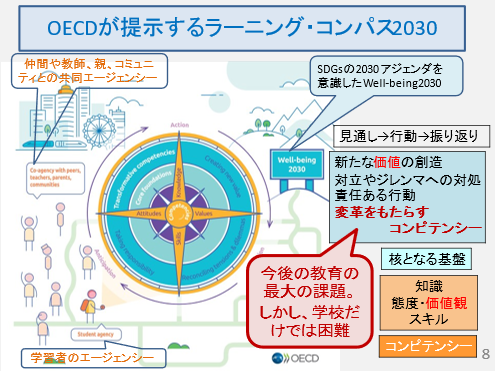

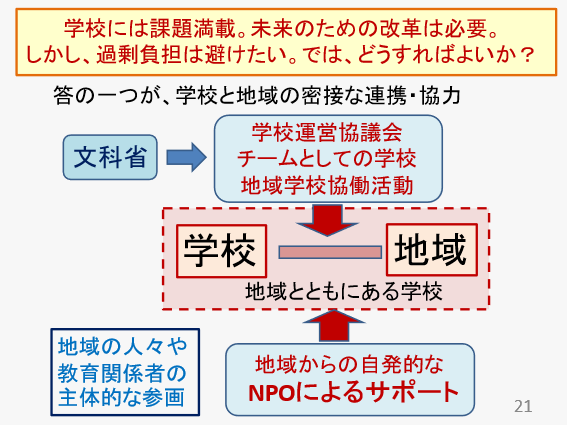

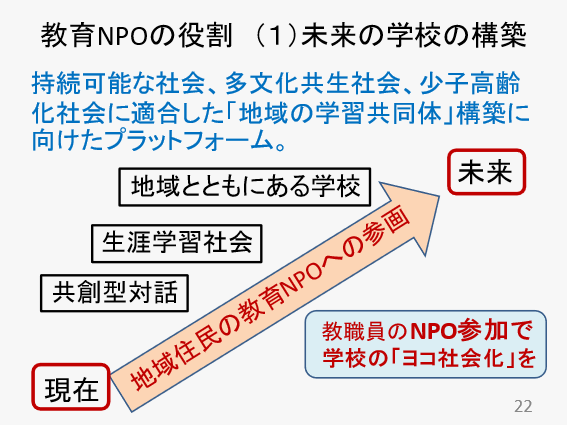

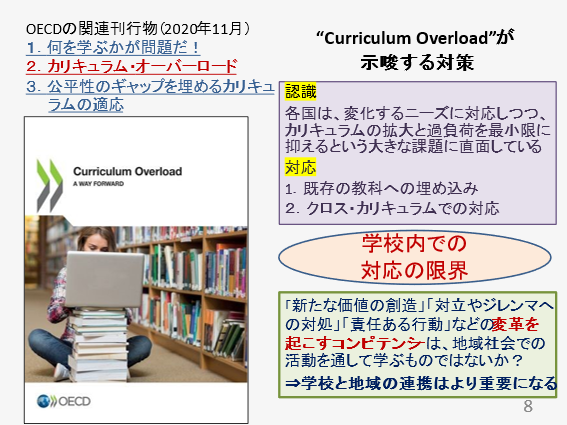

しかし、教育の提供者と受容者の綱引きや相互依存を基調とする「資質・能力重視教育システム」が、生態的・社会的な持続可能性の危機が増大する中で大転換を迫られています。持続可能な社会の構築を柱とする新たな教育システムである「持続可能社会型教育システム」(=「学校教育3.0」)への移行は、必然と思われます。実は、すでに世界全体の教育が持続可能な社会の構築を目指す方向に向かい始めており、その例は、多数あります。新学習指導要領でも「前文」に「持続可能な社会の創り手」を育てることが学校教育の目的として明記されました。新学習指導要領の中核的なキーフレーズである「社会に開かれた教育課程」も、地域の人々を巻き込んだ学校運営協議会の設置など「地域とともにある学校」を目指す動きも、焦点が「個人」から「社会」に移っており、「学校教育3.0」がはじまりつつあることを示すものと言えます。

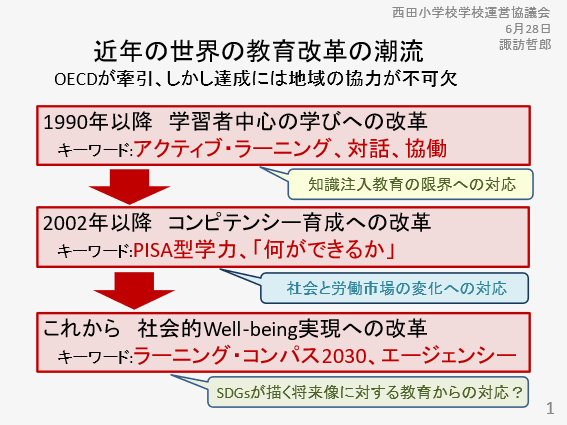

学習方法として、従来の「知識注入」やドリル的学習から、「探究」や「課題解決」を柱とするアクティブ・ラーニング(主体的・対話的で深い学び)へ転換してきたことも、新しい「持続可能社会型教育システム」への移行を示しているのかもしれません。ただし、アクティブ・ラーニングは本物の「資質・能力」を獲得するより良い方法であると認識されていますので、「学校教育2.0」である「資質・能力重視教育システム」の延長上にあるとも言えます。

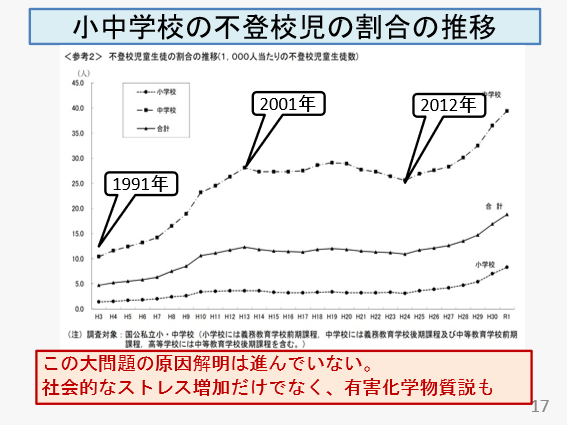

個人の「資質・能力」を高めることは、近年の教育についての見方では基本中の基本と考えられがちです。個人の「資質・能力」を高めること自身が社会にとっても好ましいものとなることを否定するわけではありません。しかし、これからの社会の基本的な教育システムとして定着するには重大な欠陥が存在しており、学校教育の基本的なシステムとして固執すべきものではないと思っています。何よりも、資質・能力を重視する教育では、「社会の形成者」という意識をしっかりと根付かせることができませんでした。また、資質・能力を重視することは、必然的に競争を基調とする教育とならざるをえず、結果的に多くの子どもたちの自己肯定感を低下させるという結果を招きました。また、子どもたちの間にいじめ・不登校あるいは暴力行為が蔓延する事態も引き起こしています。

「資質・能力重視教育システム」は、「国民国家型教育システム」からの離脱という点では一定の役割を果たしてきましたが、上記のような課題だけでなく、人口減少問題などとも関わっています。今、学校教育においてもSDGsが急速に普及しつつあります。この動きも、「資質・能力重視教育システム」に代わって「持続可能社会型教育システム」が学校教育の新しい基本になろうとしている一つの側面と見なすことができると思います。

文科省を中心とする現在から近未来への教育改革とその方向性

このような学校教育の大きな歴史的展開と、今まさに進行し始めている社会の人類史的な転換を視野に入れ、直面する課題に対する的確な対応と言える学校教育改革とはどのようなものでしょうか。すでに進行していたり、これから進行すると想定される教育改革の主軸について、文科省や中教審の動きからその方向性を見ておきます。

(a) 主体的対話的な学びへの転換・・現在の初等中等教育改革の主軸

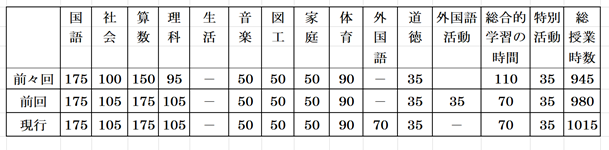

近年の初等中等教育に関わる学習指導要領についての中教審への文科相の諮問やそれに対する中教審の答申で最も強調されたのは、アクティブ・ラーニングという主体的・対話的な学びです。PISA調査で出題されているような21世紀が求める学力は、東アジアの伝統的な教育手法であった「知識注入型」の教育では対応できず、学習者の主体的・対話的な学びで、特に課題解決に向けた協働的な学びが有効であることが明らかになってきたからです。このことは1990年代には東アジアでも浸透してきました。中国では上海でいち早く「知識注入」の教育から「学習者主導」の教育への転換が試験的に行われ、その効果が確認されたたことで、教育部は2001年に中国全土に対して「基礎教育課程改革」(略して「課改(クーグァイ)」)を宣告し、知識注入型教育との決別を図りました。日本でも、1998年告示の学習指導要領で「総合的な学習の時間」が創設されました。「自ら課題を見付け,自ら学び,自ら考え,主体的に判断し」という言葉に象徴されるように、「学習者主導」の教育への転換でした。

これに対して中国でも日本でも一時的に反動が押し寄せました。知識を問うことを基調とする大学入試には、「知識注入型」の教育も重視せざるをえない、という現実もあり、日本の場合、2007年告示の学習指導要領では、学習内容や学習時間が増加しました。しかし、同じ2007年に43年ぶりに再開された「全国学力テスト」(正式名称は「全国学力・学習状況調査」)の結果に対する分析が進む中で、「総合的な学習の時間」の趣旨に沿った課題解決型の学習に取り組んできた学校ほど学力テストの成績がよいことが国立教育政策研究所から報告され、現行学習指導要領についての2014年の文科省諮問で、アクティブ・ラーニング重視が改めて強調されるようになります。自らが興味関心を抱いて自発的に集中して学んでいれば、本物の学力がつくのは当たり前とも言えます。

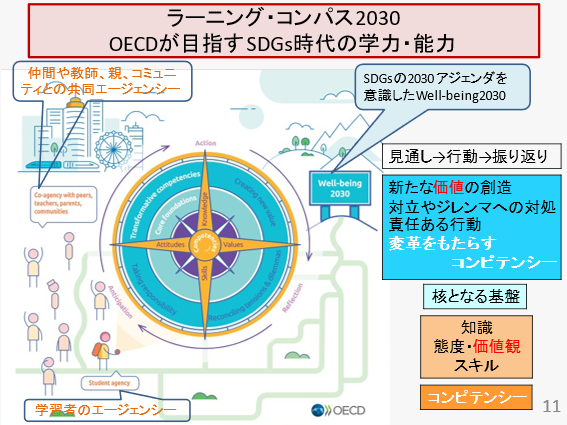

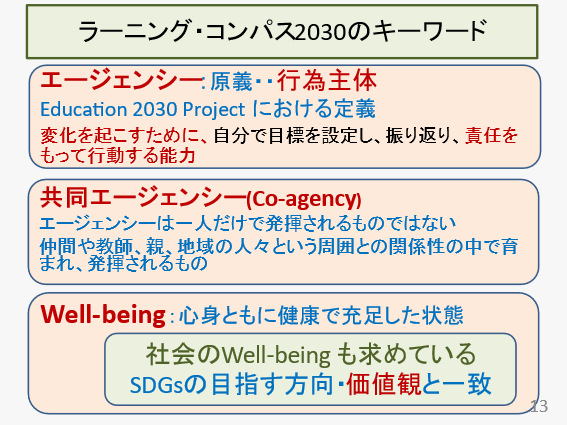

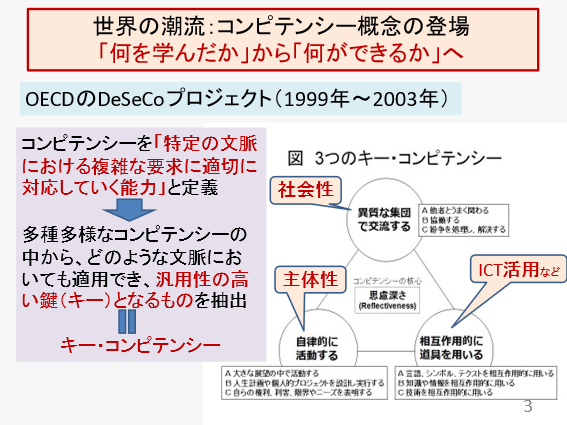

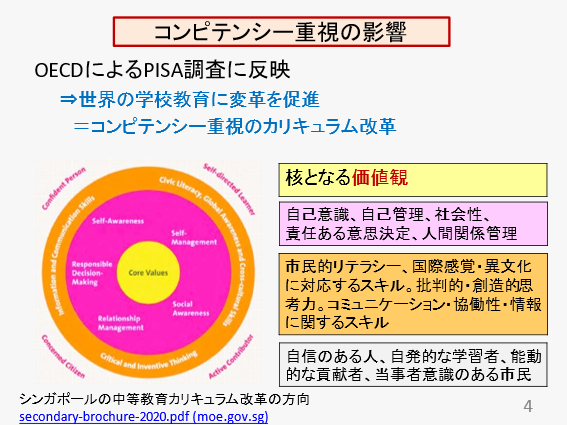

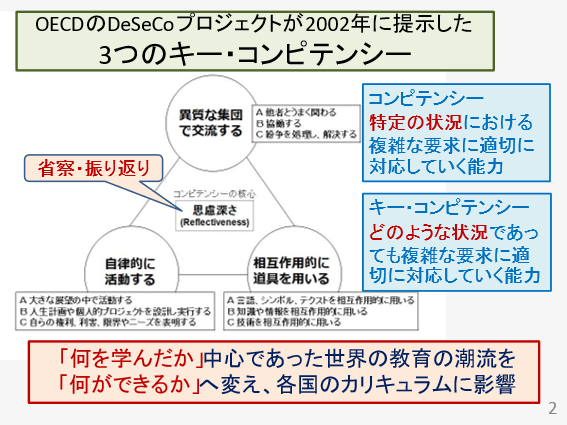

この一連の流れの中で大きな役割を果たしたのが、PISA調査の出題傾向です。PISA調査はOECD(経済協力開発機構)という自由主義経済の発展のために協力を行う先進諸国の集まりが2000年から3年ごとに行っているもので、「知識注入型」では対応できない出題傾向が顕著でした。「知識注入型」教育との決別は、21世紀を見据えた経済界からの要望に符合した動きとも言えます。

ICTの進展によって社会や産業構造の変化の著しい21世紀にどのような能力が求められているかについては、経済産業省が「職場や地域社会で多様な人々と仕事をしていくために必要な基礎的な力」として2006年に「社会人基礎力」提唱しています。また、国立教育政策研究所は2013年にこれからの学校教育で育成すべき資質・能力として「21世紀型能力」を提案しています。これらに共通していることは、課題解決に向けてチームとして協力し、領域を横断する学びを求めていることです。

この主体的・対話的な学びへの転換の背後には、生態的・社会的な持続可能性の危機の克服や、少子高齢化と人口減少が進む地域の再生に向けた課題の解決が求められているという差し迫った要求も存在しています。また、そのために、従来の教科中心の学習から教科横断的な学習への転換も、新学習指導要領ではカリキュラム・マネジメントという枠組みで強調されていますし、今でも根強く残っている教え込む教員から学習者に学びを促すファシリテーターとしての教員への転換も求められるようになっています。

この教育改革は、今回の新学習指導要領に盛り込まれており、現在の学校教育改革の主軸をなしていると言えます。

(b) 個別最適化とICTの活用―情報化の進展への対応するこれからの教育改革の主軸

まさに、これから急速に進むと見込まれる教育改革が、このICTの活用を柱とする改革です。中央教育審議会答申「「令和の日本型学校教育」の構築を目指して」が2021年1月末に公表されました。「~全ての子供たちの可能性を引き出す,個別最適な学びと,協働的な学びの実現~」という副題がついています。副題にある「個別最適」という表現は、諮問段階にはなかった言葉ですが、2018年6月に文科省がまとめた「Society 5.0 に向けた人材育成 ~ 社会が変わる、学びが変わる ~」の中で「(公正に)個別最適化された学び」という言い方で何度か言及されていました。

日本が目指すべき未来社会の姿を「Society 5.0(=超スマート社会) 」とする構想が盛り込まれた「第5期科学技術基本計画」が2016年1月に閣議決定され、各省庁にはこのSociety 5.0を具体的な施策に落とし込むことが求められました。文科省ではその構想取り纏めのために、有識者からなる「Society 5.0 に向けた人材育成に係る大臣懇談会」と、文科省の課長職以上を構成員とする「新たな時代を豊かに生きる力の育成に関する省内タスクフォース」の二つの組織を立ち上げて約半年間検討し、それらを合体させたのが「Society 5.0 に向けた人材育成」という構想です。

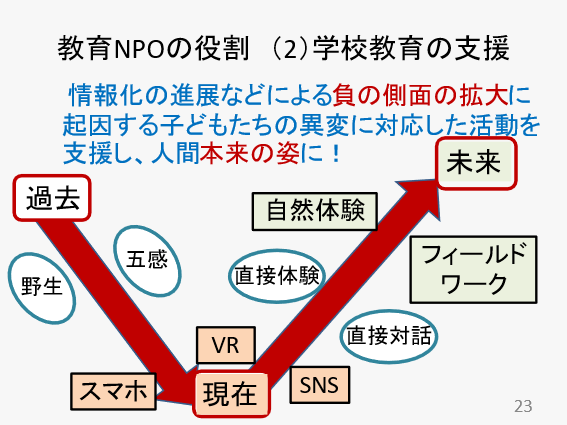

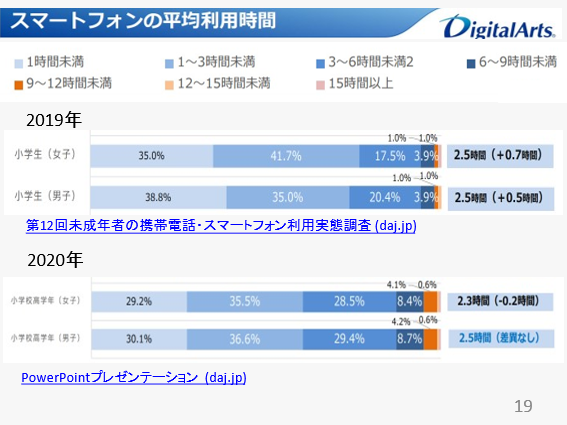

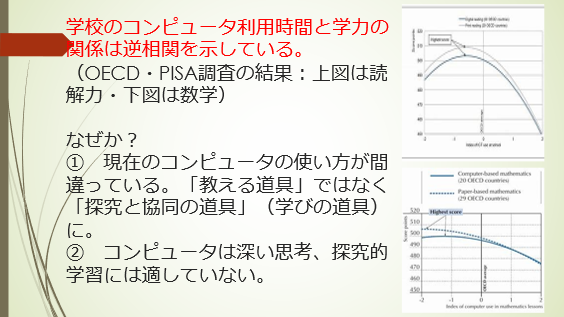

「Society 5.0 に向けた人材育成」において、「個別最適化された学び」がどのような文脈で用いられているかを見ると、ICTのハードとソフトを学校教育の場に導入することで、児童生徒一人一人の能力や適性に応じた個別指導を進めようというものと理解できます。子どもたちの多様化と子どもたちが抱える課題の多様化が進む中で、従来の画一的な学校教育では対応できなくなっているという認識と、ICTやAIの助けを得ることによってこのような多様化に対応できるのではないかという期待感があります。 しかし、ICTを活用した「個別最適化された学び」を全面的に肯定すべきか、というと躊躇せざるをえません。NPO法人八ヶ岳SDGsスクールが昨年12月に開催した特別講演会において、佐藤学氏は下のスライドを示して、学校におけるコンピュータ利用時間と学力が逆の相関となっていることを指摘されました。今日、深い思考や探究的な学びが求められているのですが、コンピュータはそのような学びには適していないことも指摘されました。

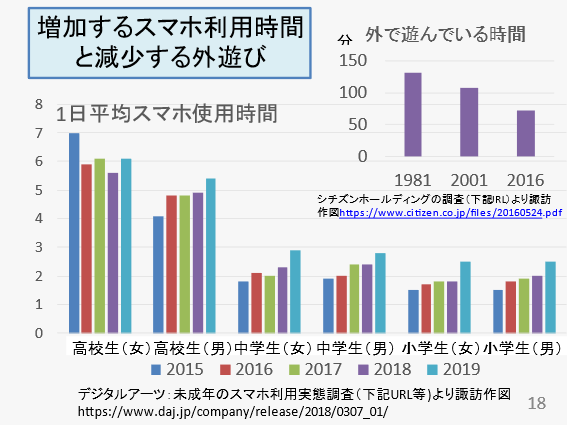

学校におけるコンピュータ使用と学力の逆相関(佐藤学氏が八ヶ岳SDGsスクール特別講演会(2020年12月)で提示したPPTより) 私は別の視点から「個別最適」という言葉に違和感を覚えていました。「個別最適」を追究しても、「全体最適」には到達しないだろうということです。直面する持続可能性の危機に対しては、地球や社会の「全体最適」を求めるべきであると考えているからです。また、子どもたちの多様化と子どもたちが抱える課題の多様化への対応として、ICTの活用が適切なのだろうかという疑問もありました。ビッグデータの一部企業による独占やスマホ中毒の蔓延など、情報化の流れに乗ることの危険性についての吟味も、情報化の進展がもたらすマイナス面に対する防御も、ともに不十分なのではないかいう不信感もあります。

「個別最適な学び」については、『教育展望』20121年1・2月合併号の新春座談会「WITHコロナ時代の教育の方向性」でも、安彦忠彦氏や石井英真氏が、「分断」や「序列化」につながる懸念を述べています。子どもたちの世界にスマホが根付いてきたことで、逆に、社会的な事象に対して自分自身で突き詰めて考えることが苦手になってきていますし、恣意的な情報操作に対する抵抗力も弱まってきており、ICTの活用に突っ走ることは危険をともなうことです。

ただし、それでは全否定かというと、そうではありません。基本的な情報機器の操作は、現代社会の「読み書き算盤」に相当する必須要素ですし、インターネットによって得られる情報は今や日常生活に不可欠なもの、生活の質を豊かにしてくれるものになっていることは、認めざるをえません。

「Society5.0に向けた人材育成」はSociety5.0時代に求められる「新たな社会を牽引する人材」として、以下のような例示をしています。

・異分野をつなげる力と新たな物事にチャレンジするアントレプレナーシップが欠かせない。

・真理や美の追究を指向するサイエンス、アート的発想の両方を併せ持つ必要がある。

・多くの人を巻き込み引っ張っていくための社会的スキルとリーダーシップが不可欠となろう。新たな価値を創造するリーダーであればこそ、他者を思いやり、多様性を尊重し、持続可能な社会を志向する倫理観、価値観が一層重要となる。

このような「社会を牽引する人材」は確かに必要とされており、このことに同意すると、その実現の前提とされているICTの活用による「個別最適化された学び」を否定しづらい面もあります。

ただし、忘れてはならないことは、子どもたちの多様化に対するICTの活用も、テクニカルな事柄以上に、個々の学習者の特性や個性をどう捉えるかという、まさに教育者としての教師の力量が問われることになるということです。教師の役割をICTに肩代わりしてもらって手抜きを図ろうとすると、学力が低下するだけでなく、学校教育を根底で支えている教師と学習者の信頼関係を希薄化させていくことつながるはずです。「将来もなくならない職業」の上位に小中学校の教員が常にランクされているのは、教員という職業が、ただ教えるという役割だけを担っているわけではなく、子どもたち一人一人の個性と長時間向き合うなかで、必要な対応・選択をするということは、当分の間はAIもできないと判断されているからでしょう。

(c) 多様な人々が関わる学校を目指す教育改革—近未来の学校教育改革の主軸

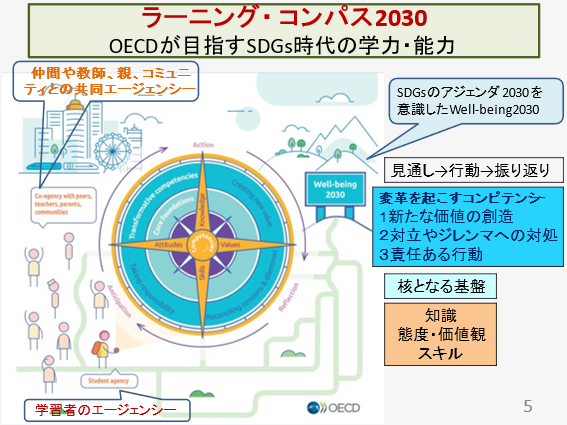

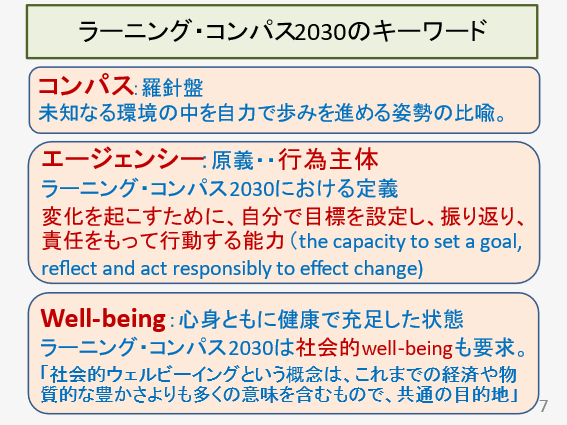

ところで、「Society 5.0 に向けた人材育成」には、参考資料として「Siciety5.0 に向けた学校ver.3.0」という表題のポンチ絵が付されていました。そこには、「K-12教育からK-16プログラムへ」「ラーニング・オーガナイザー」「持続可能な開発モデル」など、「Society 5.0 に向けた人材育成」の本文には存在しないフレーズが散りばめられており、目指している方向は「Society 5.0 に向けた人材育成」と同じですが、大臣懇談会等の議論のさらに先を視野に入れた構想が示されています。

「Siciety5.0 に向けた学校ver.3.0」の一部 いったい誰が、どのような意図をもってこのポンチ絵を「Society 5.0 に向けた人材育成」の参考資料として紛れ込ませたのでしょうか。2019年8月に、その時点では文科省初中局財務課長で、その前には今回の新学習指導要領の取り纏め役である初中局教育課程課長を務めていた合田哲雄氏が、日本教育学会のシンポジウム「持続可能な社会と教育」で、この「Society 5.0 に向けた学校ver.3.0」について、以下のように語っています。

我が国の教育をどのようなビジョンをもって展開していくのか、ですが、その一つの方向性を示したのが、2018年6月に当時の林芳正大臣が発表した政策ビジョン「Society5.0に向けた人材育成」です。(一部略)工業化社会に対応した学校ver.1.0における学習指導要領は知識の体系でした。学年別漢字配当表がその典型です。それに対し、2017年の学習指導要領の改訂は、知識は大事であるということを当然の前提にしながらも、資質・能力の体系に転換したもので、これが学校ver. 2.0です。(中略)今後、持続可能な開発モデルとして、コミュニティ・ソリューションですとか、Society5.0 という言葉がキーワードになる時代になると、学校ver. 3.0という議論になってくるわけです。

ポンチ絵の最下段には、学校ver.1.0を「国民国家モデル」、学校ver.2.0を「グローバル

市場経済モデル」、学校ver.3.0を「持続可能な開発モデル」とする構想が描かれています。筆者は、この政策ビジョンが公表される約二か月前に「国民国家型教育システムから資質・能力重視教育システムを経て持続可能社会型教育システムへ」という副題を付した『学校教育3.0』(2018年4月、三恵社)を刊行していますので、ほぼ同じ時期に、文科省の上層部でも同じような持続可能な社会の構築を柱に据えた将来構想を描いていたことになります。

「Society5.0に向けた人材育成」は、「Society 5.0 における学校」という節を設けています。その前半はAIやスタディ・ログの蓄積などの話題が中心ですが、中程で、「ただし、子供たちはデータから必ずしも読み取れない多様な可能性を秘めている。データに過度に依存することで、一人一人の成長や変化が正当に評価されない等の危険性も指摘されている」と述べています。ICTの活用の限界と落とし穴についても認識しています。ICTの活用は今後の学校教育にとって不可欠かつ不可避でしょうが、それを進める際には、念には念を入れた吟味が必要です。ICTを活用した学校教育の推進をビジネスチャンスと捉える情報関連企業の動きが活発ですが、情報(機器)関連業界のペースでのICT活用の進行には、特に警戒が必要であろうと思われます。

「Society 5.0 における学校」は、後半の締めくくりで、

Society 5.0 における学校は、一斉一律の授業スタイルの限界から抜け出し、読解力等の基盤的学力を確実に習得させつつ、個人の進度や能力、関心に応じた学びの場となることが可能となる。また、同一学年での学習に加えて、学習履歴や学習到達度、学習課題に応じた異年齢・異学年集団での協働学習も広げていくことができるだろう。さらに、学校の教室での学習のみならず、大学(アドバンスト・プレイスメントなど)、研究機関、企業、NPO、教育文化スポーツ施設、農山村の豊かな自然環境などの地域の様々な教育資源や社会関係資本を活用して、いつでも、どこでも学ぶことができるようになると予想される。(8頁)

と述べて、これまでの学校の在り方にとらわれない、自由度の高い構想を描いています。

シンポジウム「持続可能な社会と教育」で合田哲郎氏は、この記述をさらに一歩進め、「学校がすべての知識を持っていて独占的に子供たちを教育するのではなくて、大学や研究機関、図書館、NPOなど様々な機関が、子供をアクティブ・ラーナーにするために連携する」という姿を提示されました。上記のポンチ絵の右上で、学校以外の様々な機関・組織からの矢印が学習者に向かっている姿がこれからの教育改革に求められていることを指摘されたと受け止めています。

意図するところは多少違っていますが、学校外の人が学校教育にもっと関与すべきということを前述の『学校教育3.0』において、以下のように述べたことがあります。

教員の長時間労働や過酷な保護者対応の実態を考えれば、学校に関わる業務の一端を教員外に委ねることは当然行われてしかるべきである。しかし、それが「アウトソーシング」というような、外部の人への役割の委託だけであっては、関与者全員で困難な問題に立ち向かうということにはならない。

「持続可能社会型教育システム」においては、専門スタッフだけでなく、地域の普通の人々の教育への関与拡大が求められる。人口減少と少子高齢化が一層進行する中でこれからの日本の持続可能性という点で最も心配なのは、地域社会の未来である。必然の流れとして、そのような地域の課題を見出してその解決を探ろうとする児童生徒のプロジェクト学習が増えることになるが、そのサポーターとして最も適しているのは、地域のことを熟知している地域の普通の人々であろう。もちろん専門の研究者や専門スタッフの関与も必要であろうが、地域の普通の人々の関与拡大は不可欠で、そのような関係が、金銭の授受を前提としたものではなく、伝統社会ではごくごく当たり前に存在していた「相互関与」という姿で成立することが望ましい。

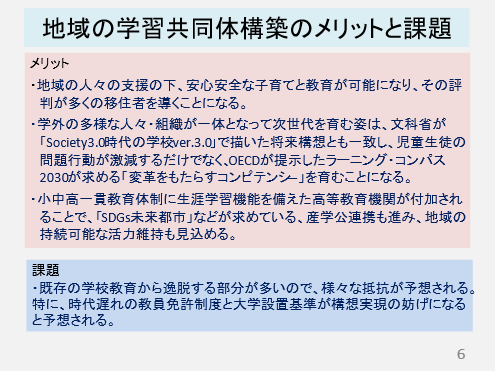

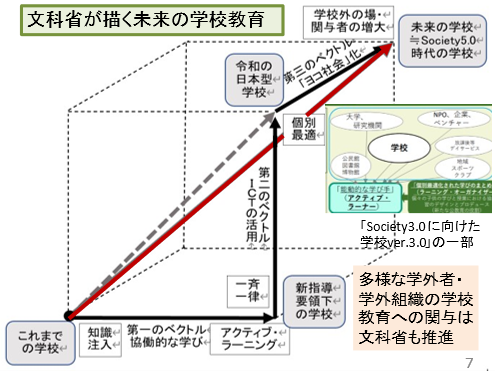

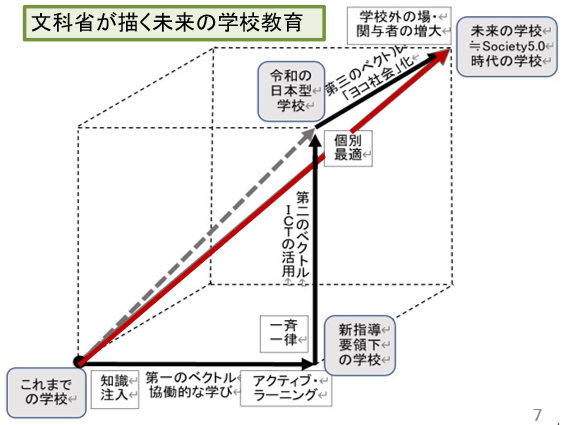

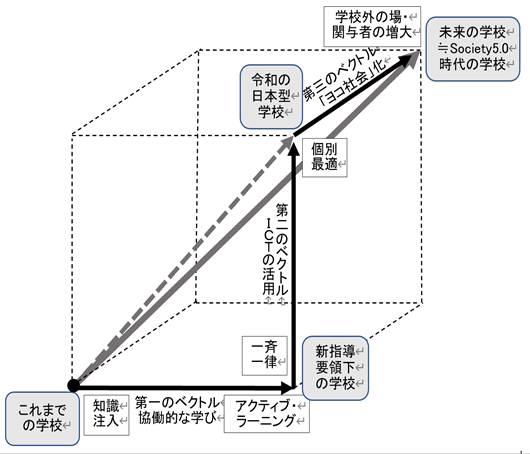

以上、社会の急速な変化に対応すべく、近い過去から現在、そして将来に向けて、日本の学校と学校教育をどのように変えようとしているかについて、文科省がすでに公表している学習指導要領や中教審答申、あるいは将来構想文書などから3つの主軸を紹介してきました。この3つの主軸をベクトルで捉えると、第一のベクトルは、「学び方」についての軸で、新学習指導要領の諮問段階で用いられた「アクティブ・ラーニング」に象徴された方向性、第二のベクトルは、「学習者の多様化に対するⅠⅭTの活用」という方向性、そして第三のベクトルが「学校教育の場と関与者の拡大」という方向性です。この三つのベクトルを図化すると以下の図のようになります。

図中で第三のベクトルについて、「ヨコ社会」化と記入してあることについて、簡単に説明しておきます。文化人類学者の中根千枝氏は『タテ社会の人間関係』(1967年、講談社現代新書)において、社会構造として「タテ社会」と「ヨコ社会」の2つのタイプがあると提示しました。「タテ社会」とは関係性が組織内で完結している社会、「ヨコ社会」は関係性が組織外に開かれている社会です。インドの社会が「ヨコ社会」となっているのに対して、日本の社会が「タテ社会」であると指摘していますが、中根氏は「おわりに」で以下のように述べています。

この日本列島における基本的文化の共通性は、とくに江戸時代以降の中央集権的政治権力に基づく行政網の発達によって、いやが上にも助長され、強い社会的単一性が形成されてきたのである。さらに近代における徹底した学校教育の普及が人口の単一化に一層貢献し、とくに戦時の挙国一致体制、そして、戦後の民主主義、経済の発展は、中間層の増大拡大という形をとりながら、ますます日本社会の単一性を推進させてきたものといえよう。(p.187-188)

日本の「タテ社会」化を進めた大きな要因として学校教育の在り方を50年以上も前に指摘されていたわけです。

関係性が組織内で閉じている「タテ社会」の学校を、組織外に開かれた「ヨコ社会化」することが、これからの時代の学校教育には必要なことであると、文科省の上層部も(もちろん筆者も)考えているということです。詳しくは以前のブログ「タテ社会とSDGsの学び」や「個別最適とタテ社会」で紹介していますのでご参照ください。

近年の教育改革の3つのベクトル(筆者作図) なお、第一のベクトルの方向への移行過程では、教師にはそれまでのインストラクターとしての役割に加えて、ファシリテーターとしての役割も求められることになります。そして、第三のベクトルの方向へ移行するには、さらに学外者とのコーディナーターとしての役割も求められます。しかし、 現在での多忙を極める教員にそれをすべて要求するのは不適切です。第三のベクトルへの移行に当たっては、専任のコーディネーターを学校に置くことも求められます。

「NISHITA未来の学校」

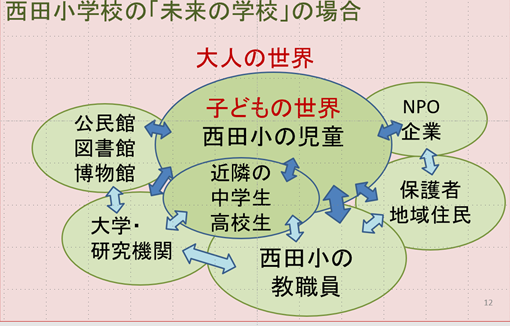

学校外の組織に関係性を広げた未来の学校を構想するとして、具体的にどのようなものになるのでしょうか。その全貌について実例で示すことはできませんが、筆者が学校運営協議会の会長をしている杉並区立西田小学校が2020年2月に行った「NISHITA未来の学校」は参考になると思います。

そこで、以下に今年の「第2回NISHITA未来の学校」(オンラインで実施)のための資料集に寄稿した拙文を一部省略して再録させていただきます。

杉並区立西田小学校では、2016年度から「ESD子供報告会」を開催してきました。

小堂十前校長が着任され、ユネスコスクールに相応しいESDについての年間を通した取り組みが始まりました。その成果を2月の土曜日の午前中に児童が中心となって発表するのが「ESD子供報告会」です。「ESD子供報告会」は、年々、発表内容もレベルアップし、児童主体の活動が鮮明になっていきました。そして、その際立った活動が高く評価され、2019年秋には、ESD大賞(主催:NPO法人 日本持続発展教育(ESD)推進フォーラム)の小学校賞を受賞するに至りました。

(「その勢いに乗って」かどうか定かではありませんが、)西田小学校の学びの質をさらにレベルアップさせることはできないかという話が巻き起こり(多分、首謀者は新井雅晶前副校長)、学校運営協議会も協力することになって、2020年の「ESD子供報告会」の日の午後に開催されたのが、第1回「NISHITA未来の学校」です。「NISHITA未来の学校」の特色は以下の3点に集約できると思います。

1.児童も卒業生も教職員も地域の方々も同じ立場に立って、日ごろの活動の様子や成果を発表する。(ポスターセッション)

2.児童も卒業生も教職員も地域の方々も年齢も立場も関係なく、発表に対して質問をしたり意見を交わしたりする。

3.ポスターセッション終了後には、様々な立場の参加者が4~5人のグループになって円卓を囲み、振り返る。(「えんたくんミーティング」)

つまり、「学校は教職員が児童を指導する場所」というこれまでの固定観念を打ち破り、「学校の内側の人も学校の外の人も共に学び合う場」という新しい空間が生み出されることになりました。この構想のヒントは、実は、文部科学省が2018年6月に発表した「Society5.0に向けた学校er.3.0」というポンチ絵に描かれた未来の学校教育の姿にあります。

子どもたちをアクティブ・ラーナーにするために学校以外の多様な機関が関与するという、未来の「持続可能な開発モデル」の学校構想です。しかし、実は「NISHITA未来の学校」では、「学び手」に矢印が一方的に集まるのではなく、下の図のように、児童から大人たちへの発信があるので、双方向性が存在しています。

「NISHITA未来の学校」の双方向性(筆者作図) この姿こそまさに「未来の学校」といえます。将来の学校は、子どもたちだけでなく、色々な大人が校内に入ってきて、さまざまな学び合いが展開される姿になるはずです。

第1回「NISHITA未来の学校」では、全部で25件のポスター発表が行われました。その内訳は西田小の児童が11件、西田小の教職員が5件、その他保護者や地域の方々、卒業生、学校運営協議会のメンバーなどが9件です。いずれの発表も素晴らしく、またそこで繰り広げられた子供と大人が入り混じった質疑応答も活発で、来場者からも高く評価されています。(一部略)

この資料集を充実したものにするために、学校運営協議会メンバーの成田喜一郎先生が、この春卒業する6年生に西田小学校で学んだESDをどのように受け止めているのかを訊ねるアンケートを作成し、学校側の協力で3月の初めに実施することができました。この資料集ではその一部しか紹介できないのが残念ですが、子どもたちが大人に対して色々と質問したいことがあるのがよくわかります。

例えば、私たち大人は次のようなことを子どもたちから突きつけられています。

「なぜ大人たちは、もっと早くから環境問題に対して具体的な対策をすることができなかったのか」

「なぜ環境破かいを何度もくりかえして、さらなるゆたかさを求めるのか?」

残念ながら、今年の第2回「NISHITA未来の学校」は、コロナ禍のためにオンラインでの実施となり、発表件数も大幅に縮小せざるを得なくなりました。しかし他方で、オンラインを活用した新たな企画の可能性も見えてきました。例えば大学のゼミやNPOの研究会と教室をオンラインで繋ぐことによって、子どもたちが大人たちに投げかけたい疑問を提示し、回答を求めることもできそうです。

「NISHITA未来の学校」は、今後もさらに進化してことになりそうです。

「NISHITA未来の学校」は、わずか半日のイベント的な行事でしたが、学校が「ヨコ社会」化することで、子どもたちばかりでなく、大人たちも大きな学びを得ることができることを確認できましたし、ひょっとすると教職員の多忙や疲弊、子どもたちの問題行動という今日の学校が抱えている大きな課題を解消させる可能性もあるのではないかと感じています。

なお、上記の拙文で「多分、首謀者は・・」と書いた新井雅晶前副校長(当時)が第1回目の「NISHITA未来の学校」の詳細な記録(現段階では未公表)を残しています。その「はじめに」の「1「未来の学校」を考えるところから始めよう」の一部を抜粋して紹介することで、「NISHITA未来の学校」の持つ意味をより深くお伝え出来たらと思います。

学習指導要領で「持続可能な社会」の扱いが大きくなり、今後現在ある社会システムは、予測不可能な社会へと突入すると言われている。超スマート社会Society5.0の到来に向けた社会の変容と、生態的・社会的な持続可能性の深刻さから、教育も「持続可能社会型教育システム」へ転換することが不可欠である。諏訪(2020)は「持続可能社会型教育システム」に転換するに関して次のように述べる。

新学習指導要領では、教科横断的な視点を重視するカリキュラム・マネジメントが強調されている。新し方向性を示したものとして評価できるが、真の「SDGsの学び」に向かうには、教科の垣根をさらに低くしていくことが求められる。新たな「SDGsの学び」のための教材開発が進めば、「教科」の学習内容を記述した「教科書」の重要性は大幅に低下することになる。

「SDGsの学び」は、持続可能な世界、持続可能な社会に関するすべての事柄が対象であり、目指すべき世界を包括的に捉え、包括的な解決を目指すものである。従って、学校教育は、教科や学年の枠組から離れて、テーマごとに取り組む「プロジェクト学習」や「ワークショップ型学習」に形態を変え、主体的・協働的な学習過程の中で、課題解決能力の育成する教育内容が今後主流になるとされる。このような教育が求められるSociety5.0では、学校は存在するのであろうか。当然、教員がチームになって取り組んだとしても限界がある。「教育は学校でするもの」「教育は教員が行うもの」という概念から崩していかないと、今すでに始まっている予測不可能な社会へ対応できないのではないだろうか。 (一部略)

少子高齢化社会におけるプロジェクト学習の例に限らず、地域社会には複数の課題が存在し、地域人材との関わりの中に、子供たちができる持続可能な社会の形成に向けた取組・行動のヒントが隠されている。また、教育に関わっていない地域人材にも、専門性をもった技術や仕事にかける思いがあり、このような人との出会いが、子供たちの視野を広げ、子供の課題追究の意欲を高める存在となることは間違いない。 このように考えると、もはや教育は学校で行うもの、教育は教員だけの特権ではなく、「持続可能な社会の形成」を合言葉に、地域人材と協働して、子供の成長に関わる学校教育の在り方を模索する必要があることは明らかである。今回行った「未来の学校」は、教員や保護者、卒業生、地域人材、子供、学識経験者等が関わって実現した学びの場である。異年齢のメンバーが、多様なジャンルで実践を発信し、参加者は各自の課題意識のもと交流を行った。もはや、学校は子供の教育のためだけにあるのではなく、地域の学びの場であり、子供から大人までが同等な立場で交流する場となった。もしかしたらSociety5.0 の学校教育は、このようなものに変わっているかもしれない。

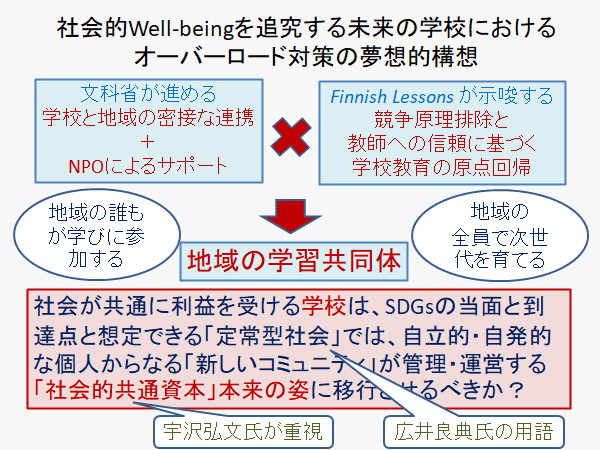

地方創生に資する学校のあるべき姿と文科省の組織のギャップ

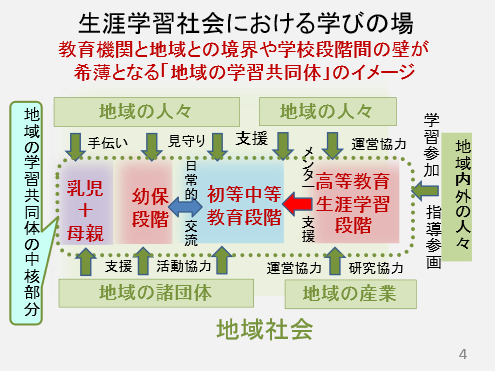

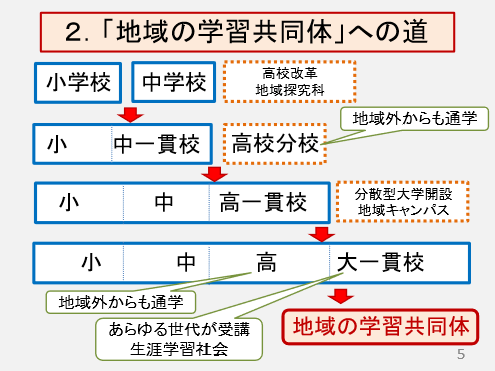

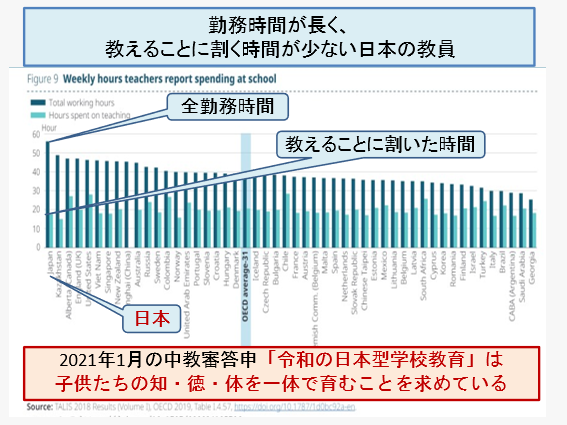

中教審答申の「「令和の日本型教育」の構築を目指して」では、子どもたちの知・徳・体を一体で育むことを「日本型学校教育」と見なしています。徳育は家庭や教会が担い、体育は地域が担い、学校の先生はもっぱら知育に専念する欧米の学校と異なり、知育、徳育、体育をすべて学校が担うのは理想かもしれませんが、知育に偏った教員免許制度や、すでに過剰労働となっている教員の労働状況からすると現実的ではありません。しかし、地域に関わる子どもから大人までのすべての人が学びに集う「地域の学習共同体」であれば、知育、徳育、体育のすべてを教員が担うわけではなく、全世代の交流の中で、自ずから(場合によっては意図的に)子どもたちの知・徳・体が一体で育まれる可能性は十分にあります。

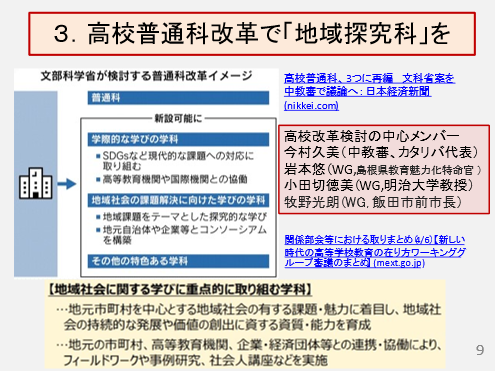

日本では、人口減少と少子高齢化で活力低下が課題となっている地域はますます拡大しています。これから対応する必要があるのは、第一に、このような中であるべき日本の学校教育の姿とはどのようなものか、という根本に立ち返った議論です。そして10年後、20年後のあるべき姿が定まったら、その目標に向けて今、舵を切り替える必要があります。「日本の学校教育を覆う大きな問題」、おそらく最大の問題と考えているのは、本節の冒頭で述べたような人類史的な転換を見据え、10年後、20年後、30年後の日本にとってどのような学校教育の姿が望ましいのかをしっかりと捉えたうえでの教育改革がなされていない、ということではないかと推測しています。これまでの学校教育の至らない点を修正するというフォアキャスティング思考から抜け出せず、未来のあるべき姿からのバックキャスティング思考が不十分ないし欠落している、と思わざるをえません。そのようなバックキャスティング思考が働かない理由の一つに、文科省を筆頭とする教育関連組織が現在の教育システムに基づいて作られており、その枠組みから逸脱しにくいこともあるのでしょう。

千葉大学名誉教授の天笠茂氏は、『教育展望』(2021年5月号)で、今回の中教審答申「「令和の日本型教育」の構築を目指して」の審議過程で底流をなしたものが「学校というシステムの持続可能性」であり、「学校を持続可能なシステムとして存続を図る。そのために、何をどのように見直すか、その問いに対して、改革の方向性や方策を審議し成案をえたもの」(p.5)と述べています。そして、改革の方向性と方策の以下の6つの柱を「わが国の学校教育が積み重ねてきたものと新たなものとを、それぞれ適切に組み合わせていくことを重視」した結果と見なしています。

①学校教育の質と多様性、包括性を高め、教育の機会均等を重視する

②連携・分担による学校マネジメントを実現する

③これまでの実践とICTとの差異的な組み合わせを実現する

④履修主義・修得主義等を適切に組み合わせる

⑤感染症や災害の発生等を乗り越えて学びを保証する

⑥社会構造の変化の中で、持続的で魅力的な学校教育を実現する

上記の6つの柱は、かなり柔軟な方向性を示しており、それぞれに問題があるわけではありません。しかし、日本型教育の出発点を1872年の学制の開始からとしたところに、踏み込みの足りなさが出てしまったと感じています。日本に限らないでしょうが、近代以前の伝統的な社会の中で、まさに知・徳・体が一体で育まれる空間が存在したことにまで視野に入れれば、そして、これからの地域の活性化にとって学校教育が重要な役割を果たしうることに意識的であれば、「地域の学習共同体」という「学校」も将来構想として答申に盛り込まれてしかるべきだったのではないでしょうか。

「踏み込みの足りなさ」と書きましたが、それは文科省の組織の在り方から来ている部分もあります。今回の「令和の日本型学校教育」答申は、中教審の初等中等教育分科会が取りまとめたもので、文科省側は初等中等教育局がその背後で様々な情報を提供し、中教審の分科会と文科省の部局の双方で方向性を確認しながら作成したものです。大学教育の在り方や生涯学習にまで触れるのはタブーという暗黙の了解が存在しています。文科省内は初等中等教育局、高等教育局、総合教育政策局生涯学習推進課ときっちりと分かれており、中教審の方も初等中等教育分科会、大学分科会、生涯学習分科会ときれいに分かれています。そしてさらにそれらにはそれぞれの取り巻き集団も控えています。

地域の創成という喫緊の課題に対応した学校の在り方、地域における教育の在り方を追究するには、従来の学校や教育の枠組みから離れられない現在の文科省の組織を、地方創生という軸足を持つ組織へと改編していく必要があると思います。少なくとも、地域に関わる学部学科については、現行の大学設置基準に基づく文科省下の大学設置審議会による審査を経ての設置認可ではなく、地方自治体に設置認可の権限を移譲すれば、「地域の学習共同体」という学校の実現可能性は高まると思われます。

「社会的共通資本」としての教育の再構築は可能か

冒頭で述べたように、今日、様々な側面で人類史的な大転換が起ころうとしています。そのような大きな流れの中で教育を捉えたらどうなるのだろうかということを今回考えてきました。色々なことを一度に伝えたいということから長々としたものになりました。筆者が描いてみた持続可能社会型教育システム「学校教育3.0」、文科省がすでに打ち出したり、今後進めようとしている教育改革の3つの主軸ベクトルとその集合、「NISHITA未来の学校」、と別々に分けて書くべきだったのかもしれません。しかし、これらを統合した視点が重要なのだろうと思い、ひとまとめにしてみました。

そして、最後にもう一度考えてみたいのが、宇沢弘文氏が提起した「社会的共通資本」という枠組みと学校というものの在り方についてです。

宇沢弘文氏は、自然環境や社会的インフラストラクチャー、教育や医療のような制度のような社会にとっての共通の財産を「社会的共通資本」とし、次世代にも残さねばならないものと捉えています。学校という制度については、例えばイリッチが批判しているように、人々に教育を押し付ける装置と化しているという側面があったり、その制度をビジネスの対象とする動きが肥大化したり、また、学校という制度の中で苦しんでいる子どもたちの比率が上昇したりしており、このままではよくないことは、確かです。しかし、次世代を育むという基本的機能をなくしてよいということにはならないはずです。もし、公教育を全面的になくしてしまったら、富裕者だけが学びを継続できることになり、格差がさらにさらに拡大し、とんでもない社会になっていくことは目に見えています。したがって、学校を社会全体が利益を得ている、次世代にしっかりと残すべき「社会的共通資本」と捉えるのは適切なことであろうと思います。

しかし、その「社会的共通資本」としての学校という制度を誰がどのように管理運営していくかという点は大きな問題です。宇沢弘文氏は「社会的共通資本」の管理運営の原則について随所で触れていますが、例えば、『宇沢弘文傑作論文全ファイル』の327ページでは、「社会的共通資本」の形成と維持はデューイのリベラリズムの思想にもとづいたものでなければならないわけです。したがって、社会的共通資本は決して国家の統治機構の一部として官僚的に管理されたり、また利潤追求の対象として市場的な条件に左右されてはならないことを強調したいと思います」と述べていますし、世界のコモンズ(日本の入会地のような共有地)の管理形態に触れ、「コモンズの管理が必ずしも国家権力を通じておこなわれるものではなく、コモンズを構成する人々の集団ないしコミュニティからフィデュシアリー(fiduciary,信託)の形で、コモンズの管理が信託されているのが、コモンズを特徴づける重要な性格であることを留意したい」(同書、p.74)とも述べています。

しかし、主要国の公教育制度が国家に有意な人材の大量育成に始まっている以上、教育が「国家の統治機構の一部として官僚的に管理」されることから免れられないのかもしれません。ほかの社会的共通資本についても同じようなことが言えます。例えば、自然環境としての河川も、防災という観点から国家的な事業として堤防が設置され、その管理を国土交通省の官僚をトップに据えた河川事務所が行っています。また、医療に関わる健康保険制度も、国家的な枠組みの国民健康保険制度が設けられて、そこに国家予算が相当規模で投入され、ることで、安心・安全が確保されていると感じている人が大多数ではないでしょうか。

学校教育制度が、新自由主義的な思潮が蔓延する中で、「市場的な条件に左右」されるに相当する不適切な規制強化からも免れることができず、様々な不都合を生み出していることはこれまでにも書いてきた通りです。同じようなことが、河川の管理や健康保険制度についても予算規模が大きいだけに、往々にして生じがちです。しかし、それでも、国家機関が管理運営に関与することを全面的に否定することはできません。

それでは、宇沢氏が提起する社会的共通資本の管理運営の原則と、国家機関の関与の必要性の間で、よりよい姿を導くような道筋はないものでしょうか。実は、2020年9月に本ホームページにアップした「「流域治水」への参画とSDGs」の中にヒントがあります。荒川下流河川事務所の早川潤所長は、これからの河川行政には「流域治水」という観点が不可欠で、そこで重要になってくるのが、SDGsで強調されている様々なステークホルダーの連携であり、「参画」と「統合」である、という指摘を下の図を示して説明されました。

(荒川下流河川事務所早川潤所長作図) そこでは、これまでの「河川法」に基づく河川政策から、氾濫を防ぎ、被害を減らし、早期の復旧・復興を実現するため、地域住民を含むあらゆる関係者が参画し、統合的に取り組む「流域治水」への転換が必要との考え方が示されています。そして、そのことがSDGsの主要原則と対応していることが示されている点も注目できます。

学校教育においても、学習内容にSDGsを加えるとか、SDGsの目標達成に向けた活動を取り入れるだけでなく、「参画性」「統合性」といったSDGsの主要原則に則った学校の在り方を追究することも重要ではないでしょうか。「地域の学習共同体」という学校に地域内外の様々な世代の人々が参画し、統合された学び合いが展開される姿は、まさにこれからの社会的共通資本としての学校が目指すべきものでしょう。

では、具体的にはどのようにすれば、国家機関による管理運営と様々な関係者の参画との折り合いをつけていけるのか。これから上記の流域治水などほかの事例を参考にして、じっくりと検討してみるつもりですが、その構想をふくらます場合にも、様々な関係者の「参画」と、様々な事なった意見の「統合」というSDGsの主要原則が生きてくるはずです。

そうであるならばなおのこと、学校教育が「ヨコ社会」化されていく必要があります。学外者として立ち入りが制限されるような学校ではない、地域に住むあらゆる世代の人々が集って学び合い、啓発し合う開かれた場としての学校の在り方を追究していくことが、正しい学校教育改革の方向といえます。そしてそのような学校を創り上げた地域には、その魅力的な学校を目指して、子どもに安全安心な学校を求める保護者、地域探究に夢を膨らます市外からの高校生、地域活性化のプロを目指す全国からの大学生、そして、「その運営の手助けをしよう」というリタイア層など、様々な人々が集まり、結果的に人口増にもつながるはずです。

この3月に、『日本再生のための「プランB」』(兪炳匡(ゆうへいきょう)著、集英社新書)という新書が刊行されました。これ以上長くなるのを避けたいので詳しい紹介はいたしませんが、「医療・教育・芸術を融合する新たな産業・職業」を地方自治体や「非」営利組織が事業主体となって創出することで、地方の経済も潤い、地方に活力を取り戻せることを、予防医療を事例にとって数値的な裏付けに基づく主張をしています。学校教育が地方の再活性化の大きなカギを握っていると一層確信させられた次第です。